Le Japon nous offre l’image d’une culture où le désir amoureux n’est pas pollué d’une quelconque Morale venue des au-delà terrestres mais où il s’insère dans le rapport presque « maternel » à la nature qui est la base du shinto, revu par le bouddhisme zen.

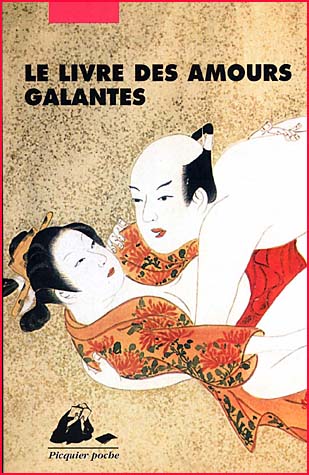

La période d’Edo, au début du 19ème siècle, a fait éclore un libertinage raffiné dans ce Japon fermé au monde dès 1635 par le shogun Tokugawa Iemitsu, une génération avant que les cuirassés du Commodore Perry ne forcent le blocus du commerce en 1853 pour le plus grand bien des Japonais eux-mêmes. L’auteur du Livre des Amours Galantes fait partie de cette classe nouvelle de citadins enrichis par la prospérité économique et qui, lettrée, aimait jouir de la vie. Le roman, le théâtre, l’estampe, prennent leur essor avec un raffinement apprécié encore aujourd’hui. Un précurseur des mangas est le livre illustré, rassemblement de fascicules sous forme de feuilleton romanesque. Ryutei Tanehiko, né samouraï de rang moyen, publie en 1836 ce roman érotique illustré de gravures par Kunisada. Une seconde partie était annoncée ; elle ne vint jamais. Toute bourgeoisie, par définition ambitieuse et disciplinée pour accumuler prestige et richesse, ne peut qu’être austère, donc moraliste. Les culbutes derrière les paravents ou sur les barques amarrées aux rives ne peuvent que détourner l’énergie humaine de l’utile : la production et le commerce. Ailleurs il s’agit de révérer le Dieu machiste, exclusif et jaloux, et de faire des petits pour sa gloire ; au Japon dès 1842, il s’agit de travailler à la prospérité et la censure officielle empêche pour un temps la publication de ce genre d’ouvrage.

Mais les mœurs sont restées telles qu’elles sont décrites en ce livre, car elles ne dataient pas du moment. Tout ce qui est privé reste permis au Japon ; il est cependant nécessaire de présenter une façade officielle acceptable par les autorités. Les histoires contées ici sont situées par l’auteur à l’époque Muromachi, aux 14ème et 15ème siècles, période d’essor du rendement agricole, du commerce et de l’amélioration du niveau de vie. Il voulait montrer que le plaisir privé rendait heureux pour le travail en société. La culture populaire y naquit par les contes, les comédies et les rouleaux illustrés. Ce n’est pas par hasard si Tanehiko a reculé ses histoires galantes vers ce temps-là. Il était devenu mythique, ouvert sur l’extérieur et bouillonnant de créativité culturelle à l’intérieur avec la littérature, le zen, les fêtes et pèlerinages.

Ce livre court décrit des scènes érotiques entre homme et femme. Les deux sexes sont à égalité dans le désir, leur comportement diffère mais leur réalisation est complémentaire, ce qui compte est l’union qui permet le plaisir. C’est ce qui frappe en premier lieu le lecteur ou la lectrice d’aujourd’hui : cette nudité du désir, cette absence de censure morale sur le frémissement des corps, ce naturel de la relation. En second lieu, ce qui étonne aussi est cet accord entre homme et femme une fois nus qui ne reflétait pas celui, habillé, de la société dirigée par les hommes. Cette équivalence des appétits qui se rencontrent inévitablement, cette joie intime mais profonde qui naît des relations, font du sexe une gymnastique qui vient couronner tout un univers de vêture, de maquillage, de cérémonie, de paroles et de regards qui le préparent et le justifient. Une culture du naturel, des pulsions aux récits de l’intelligence, qui met en branle tous les étages de l’être humain. Nul n’est exclu en ce festin, ni la servante un peu fruste, ni la relation de passage, ni le commis tout juste adolescent. Le plaisir est codifié socialement, mais naturel et bon en soi.

Dans notre univers contemporain oscillant entre la pornographie la plus charcutière et le rigorisme le plus délirant, entre la culpabilité des interdits monothéistes et l’envie de tout jeter par-dessus les moulins, le Livre des Amours Galantes du Japonais Ryutei Tanehiko nous montre ce que saint Valentin veut dire dans une civilisation qui a su placer les choses à leur vraie place, fondées sur les relations humaines. Il retrouve le rythme et le ton du libertinage de notre 18ème siècle, avant que la Révolution des rues n’impose la chape du moralisme bourgeois à nos sociétés sevrées de Dieu – puis le retour des religions depuis l’Iran khomeyniste et les radicalismes induits des Sunnites, des Juifs, des Catholiques et des Puritains protestants qui nous pourrissent la vie. Sa lecture est une fête, ne vous en privez pas.

Bonne et heureuse saint Valentin à tous les amoureux, à ceux qui ne le sont pas encore, à ceux qui le furent et à ceux qui vont le devenir !

Ryutei Kunisada, Le livre des amours galantes, Philippe Picquier 2000, 109 pages, €5.32

Commentaires récents