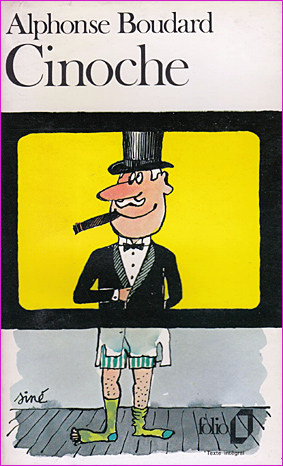

Alphonse Boudard, né en 1925 à Paris, est un étrange personnage. Il écrit des romans qui sont sa vie, dans un style argotique proche de Céline. Fils de pute au sens propre, il n’a fait des études que jusqu’à 14 ans à l’école communale de la rue du Moulin-des-Prés, un quartier popu du 13ème arrondissement. Il entre en 1941 comme apprenti dans un atelier de fonderie typographique puis, à 18 ans, gagne le maquis et participe en 1944 à la libération de Paris avec les FTP du colonel Fabien. Quittant les communistes, il s’engage dans l’armée Leclerc et est blessé à Colmar. Tuberculeux, délinquant, il fait du sanatorium et de la prison, creuset de ses histoires. Il devient écrivain à 33 ans, Cinoche est son cinquième roman.

Là, il se gausse carrément du cinéma et du cinoche fait autour du cinéma par les petits intellos inaptes aux études. Ils ont trouvé selon lui dans ce fromage « artistique » l’occasion de gloser plus que d’exercer leur absence de talents. La réalisation d’un film, le rêve d’Hollywood, le star-system, se heurtent aux dures réalités de trouver du fric et un bon scénario. Alphonse lui-même s’y est exercé avec des pointures, et il mélange ses expériences et les célèbres qu’il a rencontrés pour en faire des personnages. Il s’est vu confier en 1967 l’adaptation de sa nouvelle Gégène le tatoué, qu’il transpose ici en Milo des lafs (argot pour les fortifs) par Denys de La Patellière qu’il romance en Glapaudière. Il a aussi tenté les dialogues de deux films de Marc Simenon – fils de Georges – : Le Champignon sur la drogue et L’Explosion sur un village de vacances. Il ratatouille le tout dans Cinoche avec le jeune, riche, fils à papa musclé Luc Galano, fils de Ralph le peintre richissime qui vit en Suisse – comme Georges Simenon – et mari de Mylène Demongeot, star sur le retour à la fin des années 60.

Alphonse se lâche. Il se met en scène dans le rôle du scénariste sollicité pour adapter la vie d’un truand octogénaire, Milo, par le jeune fêtard versatile Luc qui n’a jamais travaillé de sa vie et se contente de rouler en Porsche 911 Targa et de laisser élever deux mômes infernaux. La satire de l’éducation permissive « à l’américaine » des jumeaux garçon et fille de 8 ans du couple trop riche est implacable.

Boudard déploie sa verve et son style parlé, populaire et direct, ne fait pas dans la dentelle. C’est un délice. « Gloria [la mère, épouse de Luc] me met au parfum… que j’aille pas tressaillir excessif… n’est-ce pas ils sont élevés, ces chers petits, à l’américaine… l’avant-garde pédagogique. Je ne suis peut-être pas au fait… de nos jours aux États-Unis les lardons grandissent dans la plus totale liberté. Ça favorise leur plein épanouissement… réveille leur potentialité secrète… elle m’affirme. (…) Le principe, c’est que rien doit les culpabiliser nos descendants. Aucun obstacle à leurs caprices, leurs lubies les plus saugrenues, toutes leurs irrégularités d’humeur, leurs escapades, leurs bénignes insultent si on réfléchit. Il faut, et encore avec d’infinies précautions, pour ne pas les choquer dans leur moi profond, leur éclairer, expliquer doucement les choses, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas… D’ailleurs, Gloria, elle trouve ça embarrassant… ce qui se fait, n’est-ce pas ! Elle doute… la moue ! On se pose de plus en plus de questions. (…) Enfin, je ne sais pas ce qu’il leur dit dans le jardin, Luc Galano, à ses chères têtes blondes, mais ça n’a pas l’air de les convaincre, ils lui ripostent, le traitent de pédé, d’ordure, de fumier » p.43. Et ils n’ont que 8 ans. Ce sera probablement un déchaînement de sexe lorsqu’ils auront 13 ans, en 1972… Relire les romans du début des années 70 explique beaucoup de choses, si les moralistes années 2020 voulaient bien se donner la peine de cet effort de sociologie historique…

Quant au cinéma, c’est le défilé des faux-culs. Le producteur n’a pas d’argent, son secrétaire est un jeune inverti qui voudrait se réaliser dans le scénario et voit d’un œil mauvais l’intervention d’un scénariste, Luc n’a guère produit que deux courts métrages et ne connaît rien à la régie d’un film, les acteurs célèbres ne mouftent pas pour un projet aussi flou, réalisé par des inconnus avec un budget pas fixé et un scénario qui varie. En bref, de Bâle à Genève, de Saint-Tropez aux îles espagnoles, c’est le foutoir. Les « enfants terribles » du couple font des leurs, dévastent l’hôtel feutré suisse ; l’épouse s’entiche de divers animaux dont un python, un mainate chieur, une lionne qui se dégriffe sur le dégriffé ; Luc boit… Le scénario est dix fois changé, les scènes modifiées, la vie de truand est transposée, il faut du sexe, mais hétéro pour mettre en valeur les atouts de la vedette évidente, Gloria, et pas trop pour ne pas indisposer son mari. Ce sera une belle dame inaccessible en son château suisse qui découvre un bel éphèbe drogué et le soigne, sous les yeux d’un valet velu qui va les violer avant de les égorger, jaloux des deux. Et puis non, une partouze avec des Suédoises dans un club de vacances au soleil avec d’anciens nazis, degrellistes et pétainistes, en prenant pour prétexte une fumeuse histoire de trafic de drogue entre frontières…

Le narrateur scénarise, se voit sabrer, rajouter, renonce. Il ne reconnaît plus son poulet. Quand le film se fait, c’est un bide. Il n’est rien, ne dit rien, est mal ficelé, mal filmé, mélange tout. Le grand gloubi-boulga du cinoche comme on dira dès la fin 1974 justement, un plat de dinosaure bas du front qui fout tout dans sa marmite pour touiller et voir ce que ça donne. Toutes les années post-68… Car tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il a du talent – il suffit de l’exprimer. Disait-on.

Et d’écouter les flatteurs : « Dans ce domaine, on peut toujours aller trop loin. La vanité ça bande toujours… on la branle jamais assez, elle peut jouir à jet continu… surtout celle des saltimbanques » p.171. Du pur Boudard, mort en 2000 – à relire d’urgence.

Alphonse Boudard, Cinoche, 1974, Folio 1975, 283 pages, occasion €15,00

Alphonse Boudard, Chroniques de mauvaise compagnie – La métamorphose des cloportes, La Cerise, L’Hôpital, Cinoche, Omnibus Presses de la Cité 1991, 768 pages, €15,51

Commentaires récents