Pour Alain Ternier

Rien n’est solide, même si certains politiciens français se montrent porteurs de vérité révélée, au-dessus de tous et d’une suffisance agaçante. Prévoir l’avenir n’est pas aisé, mais aucune catastrophe annoncée n’est en vue.

En France, la croissance est faible

Il n’y a aucune raison que revienne une croissance forte. Nous avons une machinerie économico-politique trop lourde, des habitudes acquises trop ancrées, une absence quasi complète de flexibilité, des tabous ingérables. Puisque François Hollande et son gouvernement ont insulté stupidement « les riches », les fortunes vont en Suisse, en Belgique et même en Russie, ceux qui sont à l’aise sans être vraiment riches travaillent moins (professions libérales, chômeurs intermittents lassés de devoir payer cotisations sociales et CSG au même taux que s’ils travaillaient à plein temps), les jeunes qui pourraient devenir riches partent créer des entreprises ailleurs dans le monde, même les grandes entreprises commencent à petit bruit à « décentraliser » leur trésorerie, leur trading ou leur gestion.

L’organisation de Bercy fait que les impôts rentrent, illusion que tout va bien ; la perte des forces vives ne se voit qu’avec le temps, surtout lorsque les beaux parleurs se montrent incapables de rationaliser l’administration. Savez-vous qu’il existe encore deux « louvetiers » en Bretagne ? Fonctionnaires dont on se demande ce qu’ils font, vu que le dernier loup a été tué il y a un siècle…

Une implosion générale du système européen ?

Je n’y crois pas, toutes les crises Europe ou euro ont été gérées, avec retard et piaillements, mais cela s’est fait. Rançon de la démocratie, le débat à 27 et plus prend du temps et exige des compromis. Les différences entre pays ne sont pas plus grandes, elles ont toujours été là ; elles étaient seulement masquées par le désir d’entrer dans l’Europe. Malgré les tiraillements démagogiques, nul n’a intérêt à sortir de l’Union dans un monde globalisé ; ce sont des concessions au populisme ambiant de politiciens sans idées, ou une illusion d’ex-grand empire. Le Royaume-Uni par exemple croit pouvoir se sauver tout seul (mais peut-être sans l’Écosse et même le Pays de galles, désormais autonomes) ou avec un « allié privilégié » – les États-Unis – qui s’en moque, plus tourné vers l’Asie immense et émergente que vers une Europe vieillissante et en déclin.

La Grande inflation mondiale ?

Dans le monde, on assiste à une déflation des actifs plus qu’à une hausse générale des prix. Même les dettes d’États ne valent parfois plus leur nominal. Les actifs réels dégonflent quand la demande pour recycler les injections continues de liquidités de la part des banques centrales n’est plus là. D’ailleurs la bourse baisse, comme l’immobilier, depuis que Ben Bernanke a annoncé la fin de la partie. Ces injections ne préparaient pas la Grande inflation, elles permettaient tout juste d’éteindre les « dettes » dues aux spéculations des subprimes et autres constructions toxiques, et au système financier de ne pas s’être grippé dans des faillites en chaîne comme cela a failli être le cas fin 2008.

Mais l’économie réelle ne connait pas de dérapage car existe une « armée de réserve » de travailleurs pauvres dans un monde globalisé en Chine, en Inde, au Brésil, au Nigeria et même chez nous, prêts à s’investir pour améliorer leur condition (ce pourquoi les petits boulots en Allemagne ont eu autant de succès contre le chômage). Il existe une certaine inflation des actifs par des bulles sectorielles dues aux modes ou aux raretés, mais pas d’inflation générale due à une offre de biens inférieure à la demande. Qu’un immeuble au centre de Paris ne vaille plus que 7 millions d’euros plutôt que 10 millions, ce n’est pas cela qui va changer l’économie. Il n’y a pas perte réelle pour celui qui l’habite : il y a une moindre de valorisation de ses actifs (et moins d’ISF qui rentre dans les caisses de l’État), mais l’immeuble comme actif réel subsiste sans changement.

L’inflation se produit fondamentalement lorsque la demande dépasse l’offre possible. Or, de moins en moins de gens se trouvent prêts à augmenter la demande globale dans les pays développés : ils sont coincés par la stagnation des salaires, le chômage, les pensions réduites, les coûts obligatoires qui augmentent (assurances, énergie, impôts), la démagogie gouvernementale et la crainte de l’avenir. Quant aux pays émergents, ils ne font que satisfaire les besoins de consommation de leur propre population, livrant le surplus des biens courants à bas prix aux pays développés. Les bulles artificielles d’aujourd’hui sont transitoires et à mon avis pas inquiétantes.

Sur les matières premières et les denrées alimentaires, il y a sans conteste à long terme des ajustements à faire, mais ils sont prévisibles et annoncés à grands sons de trompes apocalyptiques par les écologistes. Or une « apocalypse » ne peut survenir si tout le monde s’y prépare… Donc le long terme réglera les questions à mesure qu’elles se posent. Selon le rapport du Club de Rome en 1972, il y a des années que nous devrions être à sec de pétrole et en guerre ouverte pour d’autres matières vitales – et, chacun le constate, il n’en est rien… A court terme existent des tensions dans la répartition, mais elles sont conjoncturelles et se résorbent avec le système d’échanges mondiaux qui fonctionne plutôt bien (on l’a vu avec l’éthanol – invention écolo – qui a fait déraper à la hausse certains produits alimentaires – on est revenu dessus).

Et puis l’on trouve de nouveaux gisements (qui exploitait les gaz de schiste, pourtant connus il y a dix ans ?), on récupère, on adapte son alimentation. Les habitudes des générations changent dans le temps : les pays développés mangent moins de viande, plus de fruits et légumes produits localement, des poissons que l’on en élève en plus grand nombre (que l’on se souvienne du saumon, produit de luxe des années Mitterrand, fort démocratisé depuis). Même si le budget alimentation doit augmenter, il reste faible dans le budget global des ménages. C’est plutôt le budget énergie qui pèse, mais il s’agit d’une politique délibérée de l’État, pour motifs idéologiques : forcer écologiquement à consommer moins. Alors que c’est tout le monopole centralisé d’EDF qu’il faudrait remettre en cause…

Des guerres demeurent possibles

Surtout en Asie, avec la Chine pour protagoniste : moins une agressivité chinoise (qui préfère le développement économique) qu’une réaction nationaliste à des provocations sur des îles de la mer de Chine, dont les zones économiques exclusives sont remplies de matières premières à exploiter. Un dérapage de dirigeant maniaque, comme le « marxiste populaire » de la Corée du nord, reste toujours une possibilité. Il est certain qu’un « hiver nucléaire » en Asie du sud-est serait dommageable aussi bien aux populations qu’aux échanges mondiaux.

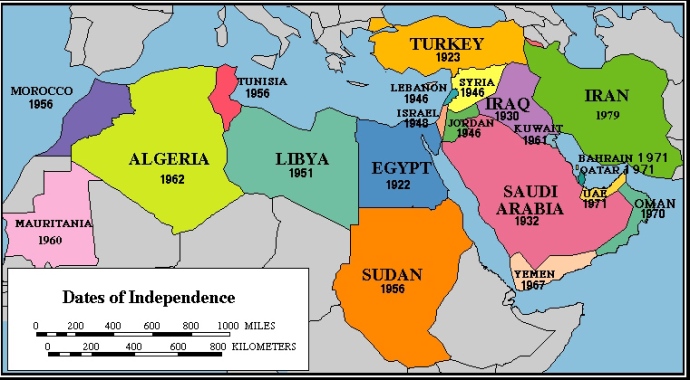

Mais on ne voit guère de risque majeur ailleurs. Les pays arabes contiennent leur agressivité en guerres civiles à motifs tribaux et religieux (même si la guerre en Syrie est susceptible de durer des années) car Israël est au cœur du Moyen-Orient et tous savent que les États-Unis interviendraient si les Juifs sont menacés. Et Assad comme l’Iran qui le soutient se sont déconsidérés gravement en usant d’armes chimiques contre des populations civiles.

Soyons donc modestes sur les prévisions

Chacun essaye d’être volontariste, mais il ne s’aperçoit qu’après coup s’il a agi dans le bon ou le mauvais sens (par exemple en Libye, qui a entraîné le Mali, qui a entraîné les enlèvements au Niger). Les tendances longues sont peu visibles mais ce sont elles qui commandent les transformations du siècle : la démographie, le changement climatique, les découvertes scientifiques, les progrès médicaux, la mondialisation des communications…

Reste ce qui ne peut être prévu : c’est là que l’incertitude demeure – mais le fait même de vivre est une aventure de tous les instants.

Commentaires récents