Le « musée du quai Branly » (quel vilain nom !) est consacré aux arts premiers. Il expose jusqu’au 24 juillet 2016, « le visage et les yeux » (mata hoata en marquisien) de la culture des îles Marquises. Objets anciens et objets créés après contact avec l’Occident du 18ème siècle à nos jours, ce sont près de 400 œuvres issues des réserves du musée et de collections françaises et étrangères qui viennent de cet archipel Pacifique parmi les plus isolés au monde.

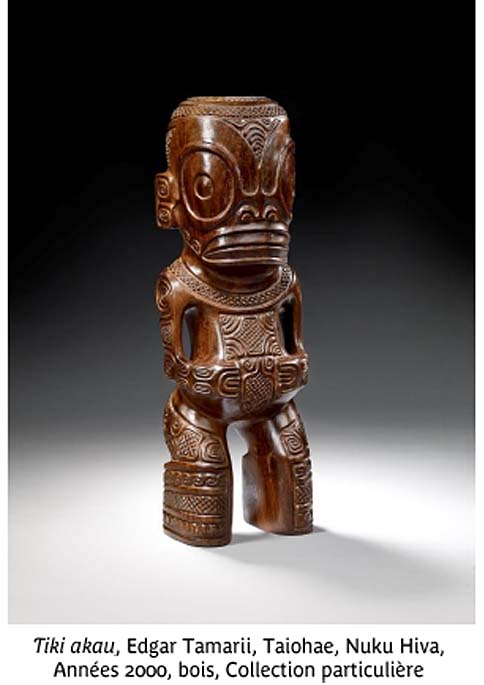

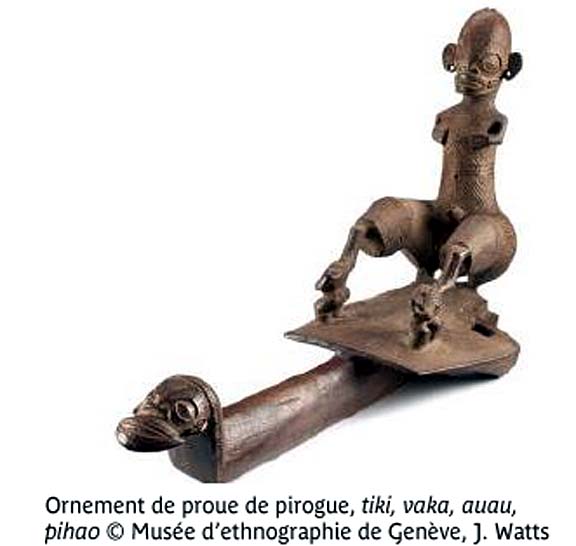

La construction des maisons se fait en bois depuis les temps immémoriaux, les poteaux de soutien sont surmontés d’une poutre faîtière (Hiva Oa). Ces poteaux ont souvent forme humaine, ce sont les tikis. On les trouve également à la proue des pirogues. Les grands yeux sont symboliques, puisqu’associés aux ancêtres. Les tikis jalonnent aussi les meae, ces sites religieux ou funéraires réservés aux prêtres et aux chefs. Ils sont le plus souvent sculptés dans le bois, mais aussi en pierre, en os ou même en dent de cachalot. Représentant un homme ou une femme, tous ont de grands yeux, un nez large et une bouche de grenouille entrouverte d’où passe le bout de la langue.

La généalogie depuis les origines mythiques était valorisée car elle donnait la place de chaque individu dans la société (au total peu nombreuse, environ 100 000 personnes au meilleur, environ 10 000 personnes aujourd’hui). Les généalogies étaient récitées lors des grandes fêtes familiales et la mémoire se servait de pelotes de fibre de coco tressées et nouées pour fixer les souvenirs. À chaque nœud sa génération, à chaque cordelette sa lignée ; le corps central contient les dieux.

La vie quotidienne aborde pour le vêtement le tapa (écorce battue en fibres), pour l’alimentation le pilon de pierre, le récipient kotue, le bol à kava, et enfin pour la pêche et les voyages la pirogue.

Le kotue servait à conserver le popoi, la teinture ou le crâne d’un chef…

Le kava est une plante (Piper methysticum) qui donne une boisson narcotique très usitée par l’élite. Elle était réservée aux chefs, aux aînés, aux prêtres et aux guerriers, et consommée dans des maisons taboues (sacrées). C’était le rôle des jeunes garçons que de préparer le breuvage. Ils mâchaient les racines, les recrachaient et ajoutaient de l’eau douce. Une fois filtrée, la boisson était présentée dans un plat en bois ovale (tanoa), dont la poignée rappelle l’ornement de pirogue à la proue. Chacun buvait dans un bol décoré d’usage sacré, parfois en os humain (ivi po’o) provenant soit d’ennemis, soit de parents.

La pirogue (vaka) servait à tout : à l’identité puisque les origines remontent au débarquement, à la survie puisque les esquifs servent chaque jour pour la pêche en mer, à la religion puisque l’instrument de navigation relie les hommes entre eux et hommes et dieux. Les embarcations les plus courantes étaient petites avec un seul balancier ; les plus grandes, avec deux balanciers pour la stabilité, pouvaient contenir une dizaine de personnes et naviguer en haute mer. Mais la navigation lointaine nécessitait des pirogues doubles encore plus grandes, encore plus stables, les coques réunies par un plancher et actionnées par un mât supportant des voiles en feuilles de pandanus tressées.

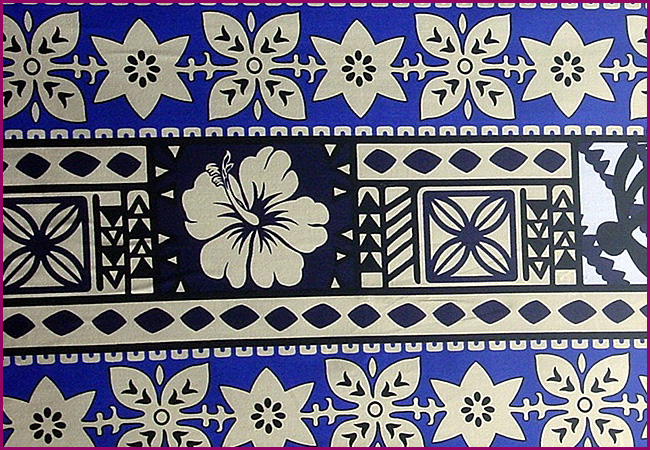

Les instruments de la fête sont présentés au musée sur la reconstitution d’un tohua (aire collective). Chacun se pare de bracelets, de colliers, d’ornements de tête et d’oreilles, de tatouages car le sujet central de l’art des Marquises est le corps humain : tikis supports et tikis funéraires, bijoux, peau ornée. Danse, musique et poésie sont des activités éphémères, mais aussi sacrées que la sculpture, le tissage ou le tatouage. Cet art a été transmis par les dieux et l’on commence dès l’adolescence à tatouer son corps pour ne terminer qu’à un âge avancé. Chaque étape importante de la vie s’inscrit sur la peau et protège le mana, l’énergie vitale. Ornement d’identité, de statut social, de place dans le clan, de sensualité pour attirer une femme, le tatouage avait un sens global. Bien autre chose que l’affichage narcissique d’aujourd’hui.

Les guerriers étaient armés surtout de frondes et de massues.

L’exposition montre aussi des journaux de bord du capitaine Cook et du capitaine Marchand, des gravures et des peintures (Gauguin), des photographies. L’art local s’adapte aux nouveaux matériaux importés comme le métal, le tissu, les perles de verre. Un artisanat commercial accompagne la colonisation, comme les maquettes de pirogues, les casse-tête ou les noix de coco sculptées.

Musée du Quai Branly, 37 quai Branly, 75007 Paris, RER Pont de l’Alma

- Ouvert mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h00 et jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h00

- Tarif exposition 9€, tarif réduit 7€, billet unique collection + exposition 11€, réduit 9€

- Dans le cadre du plan Vigipirate, toutes les valises, tous les sacs de voyage et grands sacs à dos sont interdits.

Exposition Mata Hoata

France-Culture, émission le Salon noir sur l’archéologie des Marquises avec Marie-Noëlle Ottino, historienne UMR Paloc du CNRS et Pierre Ottino-Garanger archéologue, chargé de recherche à l’IRD. À écouter en podcast

Le livre : Carol Ivory (commissaire de l’exposition), Mata Hoata – arts et société aux îles Marquises, 2016, Actes Sud, 320 pages, €47.00

Commentaires récents