Avant le soleil, les femmes viennent installer leurs paniers, colliers et autres objets en bois destinés à la vente. Plusieurs d’entre nous achètent, cela fait marcher le commerce et est une façon d’aider ces tribus. Trois garçonnets de 8 à 3 ans, vêtus pour tout d’une culotte, sont peu réveillés encore et ont froid dans l’humidité du matin. Le plus petit se serre contre le plus grand, frottant sa tête hérissée contre sa poitrine, prenant ses mains sur lui pour solliciter une caresse et un étroit contact.

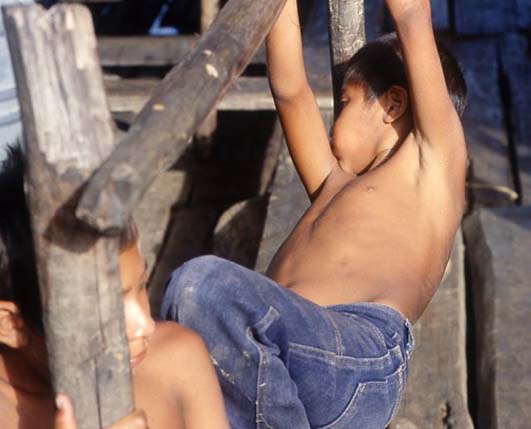

Les deux plus grands feront un peu plus tard des acrobaties de gymnastes sur les rambardes de la paillote visiteurs. Le soleil les réchauffe et l’exercice les assouplit sur place de façon naturelle.

Le chien a repris sa place habituelle sous la table du petit-déjeuner ; il dégage une odeur intermédiaire entre le chien mouillé et le clochard. La paillote d’à côté a installé un foyer sur pilotis, à hauteur d’homme, juste au-dessus de l’eau. Une sole en terre est faite sur la claie et le feu est allumé par-dessus. C’est ingénieux et pratique ; il suffit de balayer les cendres dans la rivière une fois la cuisine faite.

Nous partons en pirogue « visiter la jungle ». Nous n’allons pas très loin. Nous quittons en effet notre grosse pirogue d’acier à moteur double pour nous couler dans de petites pirogues indiennes traditionnelles maniées à la pagaie. Quand je dis que nous nous « coulons », c’est au sens propre pour Julien et Christian : leur tronc évidé prend l’eau et Julien passe son heure à écoper le fond à la bassine émaillée. Ces barques légères sont instables, l’eau rentre dès que l’on se penche un peu trop à droite ou à gauche ; elle rentre aussi par les fentes mal colmatées.

Trois petites filles s’amusaient comme des folles avec l’une de ces pirogues pendant que nous prenions notre petit déjeuner. Toute petite, prévue pour deux enfants légers au maximum, la pirogue coulait peu à peu lorsqu’elles montaient à trois. Nues comme à leur naissance, elles riaient aux éclats de cette lente et sensuelle montée des eaux qui les livrait toutes entières à la rivière chatouilleuse. Une fois coulées, il leur suffisait de retourner la pirogue qui flottait, de la vider et de recommencer.

Nous partons dans un bras calme qui s’enfonce sous les arbres. Un long serpent jaune taché de noir nous attend, immobile sur une branche en arceau au-dessus du petit canal. La bête prend le soleil allongé de tout son long. Sur les quatre pirogues, la nôtre est menée par une femme.

Vingt minutes de pagaie plus tard sur l’eau glauque encombrée de branches mortes et de végétation pourrissante, nous mettons bottes à terre. L’humus est épais, spongieux, sans doute gorgé de bêtes rampantes. Cela n’empêche nullement les Indiens du village qui nous accompagnent d’aller pieds nus et l’un d’eux sans chemise comme un gamin. C’est lui qui taille un jeune palmier pour en extraire son cœur tout frais qu’il nous donne à goûter. C’est tendre et sucré comme une jeune laitue mais sans plus de saveur. Il nous coupe ensuite de la liane d’eau qu’il suffit de mettre à la verticale pour qu’elle suinte le liquide qu’elle retient entre ses fibres. Il nous montre aussi les fruits en forme de burnes du palmier favori des Indiens. Ces fruits à la coque piquante contiennent une eau acidulée très rafraîchissante. Ces « palmiers à burnes » se nomment moriche. Avec leurs palmes pliées en deux dans le sens de la longueur, il fait des tuiles pour les toits. Avec la feuille en bourgeon, il extrait la fibre qui, une fois cuite, servira à tresser des paniers et à réaliser des cordes résistantes. D’une feuille, on prend l’écorce très fine pour en faire du « papier » à cigarette. Le bois de balsa, très léger et facile à tailler, sert à sculpter tous les gadgets que nous voyons aux étals, dont les capibaras chers à Jean-Claude. Joseph nous montre une araignée au diamètre large comme la main mais au corps tout petit. Elle est toute en pattes. Volent dans la pénombre les blue chips des Morphées, ces grands papillons turquoise. Au loin grondent les singes hurleurs. Julien joue avec un scorpion au grand effroi de Françoise. Mais l’Indien lui a préalablement arraché le dard. José le remet dans la forêt : sans arme pour paralyser ses proies, il n’a pas beaucoup de temps à vivre. Sous la futaie, il fait sombre et moite.

Nous revenons entièrement à la pagaie jusqu’à Las Culebritas, nom du camp évoquant les serpents où nous avons couché hier soir. Le village va s’installer bientôt un peu plus en aval, dans un emplacement dont nous voyons les débuts du défrichement. Avec tous les enfants, le village familial actuel est devenu trop petit. Les adolescents sont partis à l’école ou au travail peut-être ; ne restent que les petits, dont les trois frères qui se ressemblent très fort, ayant le visage typique de leur mère, et qui jouent au singe sur les montants des paillotes.

Avant le déjeuner, comme il n’y a plus de bière, Le chef de pirogue nous prépare un Cuba libre de sa façon. Je n’aime pas le Coca Cola et le mien ne contient que du citron vert et des glaçons, en plus du rhum. C’est « un cocktail d’homme », dirait Jean-Claude – il est plutôt fort même s’il ne fait pas des trous dans le comptoir comme dans Lucky Luke ! Ce midi, la stéréo fonctionne ; elle passe des chansons populaires colombiennes parlant « de femmes comme des diablesses » et accompagnées à l’accordéon. Notre faim sera matée aux spaghettis bolognaise. Christian se rend propices les enfants autour de nous en les bourrant de tranches de pastèque. C’est un plaisir de voir les mômes dévorer le fruit avec le jus qui leur coule sur le menton et jusque sur le ventre. Les plus grands partagent gentiment avec les plus petits.

Nous quittons avec un petit pincement au cœur ces familles bien sympathiques, à la convivialité de nature, pour revenir au camp de base. Sur le chemin, une pirogue qui dérive nous fait des signes. Elle est immobilisée en panne d’essence. Elle est toute garnie d’enfants du village que nous venons de quitter, dont Luis numéro deux et d’autres que nous avons vus hier soir. Nous les dépannons. Nous repassons à toute vitesse devant le hangar à bateaux de notre pique-nique. La silhouette lointaine de Luis numéro un nous fait quelques signes, toujours en jean bleu, bottes jaunes et chemise blanche ouverte. C’est Javier qui s’initie à la barre et ça ne rigole pas.

Un peu plus loin a lieu une nouvelle tentative – désespérée – de pêcher des piranhas. Cela semble un jeu, comme le « dahu » pour les scouts de mon enfance. Personne, sur la pirogue, n’en voit la queue d’un ! Ne regrettons rien, il paraît que la bête se mange mais qu’elle est pleine d’arêtes.

De retour au camp, certains prennent leur douche de suite. Nous reprenons la pirogue pour nous rendre dans le Morichal largo, canal secondaire fort étroit où deux pirogues peinent à se croiser. Destination les singes hurleurs et divers oiseaux. Nous apercevons plusieurs singes en couples, en haut des arbres. Ils sont assez gros, d’un brun roux, et restent indifférents à nos sifflements et autres simagrées. Ils en ont vus, des touristes ! Quand ils sont en colère, entre eux, ils émettent un grondement qui, de loin, ressemble à une tempête qui se lève. Nous apercevons aussi des ibis, des colibris et une sorte de coq de bruyère. Une autre pêche au piranha reste tout aussi infructueuse que les précédentes. N’est-ce pas la blague classique pour touristes ? Un signe : nous n’avons jamais vu, dans les villages que nous avons traversés, un quelconque gamin pêcher le piranha. Au contraire, les gosses se baignent avec délice sur les bords.

Une pirogue à moteur nous dépasse à toute vitesse, conduite par un jeune père dont la femme tient le bébé au centre de la barque. Une plaine bien verte et bien grasse s’élève au-delà du fleuve. Dans le pré, un gros buffle nous regarde placidement. Les Indiens vivent ici plus en dur, faisant du fromage de l’espèce un peu acidulée que nous avons goûtée sur les pâtes. L’un d’eux vient voir ce que nous faisons là, avec nos cannes à pêche ridicules, à titiller le piranha évanescent. Trois petits garçons l’accompagnent sur le débarcadère, corps souples et cuivrés ; le plus grand n’a pas sept ans. Le crépuscule tombe assez vite et les moustiques s’élèvent. Cela ne gêne en aucune façon les gamins nus.

Nous rentrons à la nuit tombée pour la vraie douche. Dans le vent de la vitesse, les moustiques et autres mouches se collent aux yeux et fouettent le visage.

Commentaires récents