Connaissez-vous le prix Goncourt 1904 – il y a 120 ans ? Il a été republié en Livre de poche dès 1959 et conte l’expérience d’une femme de service d’école maternelle dans le 20ème arrondissement de Paris, le quartier même de l’auteur. Après son prix, Léon Frapié aura une rue et un square à son nom dans l’arrondissement. Il est décédé en 1949 à 86 ans.

L’auteur utilise les souvenirs de sa première épouse de 29 ans lorsqu’il la marie en 1888. Elle était elle-même institutrice, ils auront deux fils nés à un an d’écart. En romancier, il imagine une fille de bonne bourgeoisie qui a sauté le brevet pour aller directement au bac, puis à une licence de lettres. Elle devait se marier mais la ruine et la mort de son père font s’évanouir sa dot et elle reste vieille fille. Son oncle qui la recueille voit d’un mauvais œil l’ambition féminine et aussi la charge d’une catherinette. Il lui enjoint de trouver du travail et fait jouer ses relations.

Rose ne peut enseigner car elle n’est pas titulaire du brevet, n’a pas suivi l’école normale d’instituteurs, et n’est pas agrégée. Ni son bac, ni sa licence, ne lui servent à quelque chose (mystère courtelinesque de l’Administration en France). Léon Frapié, qui a milité pour l’émancipation féminine, pointe les obstacles mis sciemment au travail des femmes diplômées au début du XXe siècle. Rose se fait donc embaucher en ne faisant pas état de ses diplômes par la directrice d’une école maternelle pauvre du quartier des Plâtriers, au bord de la Zone dans le 20ème, les anciennes fortif de Paris. Elle est prise sur sa bonne mine et contre la femme « recommandée » par le piston local, le délégué cantonal.

La population y est pauvre mais les enfants sont accueillis en crèche puis à la maternelle dès 2 ans, ce qui est remarquable vu d’aujourd’hui où l’école dès 2 ans apparaît comme un progrès social encore à accomplir. La cantine ne coûte presque rien (2 sous) mais les enfants sont obligés d’apporter leur panier qui contient le pain et le couvert, comme dans les restaurants italiens. Beaucoup apportent aussi la boisson : une mesure de vin rouge ! Il est réputé donner de la force et de la santé.

Rose, qui va partout et nettoie tout, y compris les gamins, les observe avec attention. Elle se découvre, par leur affection, une fibre maternelle qui la fera quitter, en fin d’année scolaire, son métier pour se marier et procréer à son tour. Son expérience est une plongée dans l’univers enfantin, dans celui des parents, dans les affres de l’Administration et des profs – mais aussi une critique pré-Bourdieu du formatage de l’école depuis tout-petit.

Les enfants des deux sexes de 2 ans à moins de 7 ans sont « civilisés » par la discipline et la morale pour en faire de bons citoyens pères ou mères de famille, surtout soumis. « Que deviendront les enfants-marionnettes, sortant de l’école, l’énergie changée en politesse hypocrite, la décision subordonnée uniquement au souci du trompe-l’œil ? La loi de l’obéissance à l’école même vient encore aggraver les regrettables leçons de résignation et de croupissement » (ch. VII). Ce genre d’éducation-chiourme a duré jusque dans les années 1960…

Leurs jeux à la guerre, au cocher, au voleur, reproduisent l’avenir qui leur est proposé par la société : l’obéissance, l’exploitation, la violence sur plus faibles qu’eux et sur les étrangers à l’école, au quartier, à la classe sociale, au pays. « L’éducation vient simplement en aide à la propension naturelle : on incline toujours vers le plus facile à faire » (chapitre VII). « Ce n’est pas la géographie ni le calcul plus ou moins justement serinés qui influencent l’enfant pour toute la vie, ce qu’un enfant subit de grave à l’école, c’est la culture des sentiments. Il apprend à vouloir ou à refuser. Il ne fait que tâter constamment avec l’instinct ce qui convient ou ne convient pas à sa propre pousse » (ch. IV).

Les garçons sont battus par leurs deux parents, et plus lorsqu’ils sont les aînés. La mère leur reproche d’être une bouche à nourrir et le père de ne pas déjà ramener des sous. Le jour de paie est dépensé pour moitié en beuveries, qui se terminent sur le grabat pour enfourner un autre petit tandis que les enfants attendent dans l’escalier. La surpopulation entretient la misère. Cette race scrofuleuse, souvent malade, nourrie de vin par des parents miséreux et qui reproduit la violence et le sexe des adultes qu’ils ont sous les yeux, fera les soldats de 14-18. Une misère qui a bien diminué aujourd’hui grâce au développement et à la république, même si ce n’est éternellement jamais assez.

Rose observe aussi la hiérarchie sociale des profs dans l’école. La directrice se plie en deux devant le délégué cantonal, l’institutrice suppléante devant la normalienne ; elle-même est au bas de l’échelle, objet du snobisme de toutes et sollicitées pour les tâches les plus rebutantes, au-dessous de la condition d’instit : torcher le cul, faire pisser, laver le vomi, rajuster les loques, trouver le bon panier pour la sortie. Les normaliennes « sont profondément pénétrées de leur propre supériorité. Ce sont des personnes de serre chaude ; leur savoir professionnel même est purement théorique : elles connaissent les enfants d’après leurs livres, elles apprennent à faire la classe ‘par principe’ » (ch.VI). La femme de service, à l’inverse, est indispensable au quotidien, c’est elle que les enfants connaissent pour l’intime, vers elle qu’ils se tournent naturellement. Les petits s’attachent toujours à qui s’occupe d’eux.

Un roman réaliste, attachant et sociologique à la fois, sur la France début de siècle précédent. Époque où la supériorité du savoir sur l’ignorance et de la science sur les croyances n’étaient pas contestés, où les parents invectivaient déjà les profs mais étaient vite mis au pas, où les enfants apprenaient, tant bien que mal, à vivre ensemble et avec les adultes.

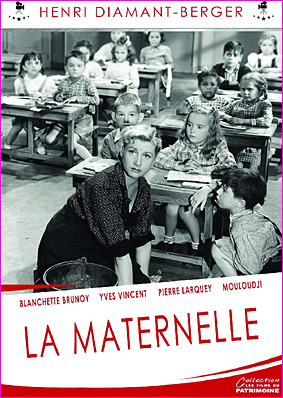

Après d’autres tentatives muettes, un film d’Henri Diamant-Berger a été tiré de l’œuvre en 1949 et actualisée sur l’après-guerre ; elle a connu du succès (plus de 2 millions d’entrées).

L’Express a rappelé ce Goncourt oublié dans un article de 2012.

Léon Frapié, La maternelle, 1904, Livre de poche 1962, 248 pages, occasion €24,00, e-book Kindle €2,99

DVD La maternelle, Henri Diamant-Berger, 1949, avec Blanchette Brunoy, Marcel Mouloudji, Marie Déa, Yves Vincent, Pierre Larquey, LCJ éditions et production 2015, 1h37, €11,46

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents