La tétralogie d’« Elena Ferrante », italienne née en 1943 à Naples et écrivant sous pseudonyme (il pourrait s’agir d’Anita Raja ou de son mari Domenico Starnone, ou des deux) est en grande partie autobiographique. Les plus de 2000 pages du roman à épisodes sont longues et parfois fastidieuses à lire en français (est-ce la traduction ? ou le style italien ?). La série télévisée américano-italienne de Saverio Costanzo en pour l’instant deux saisons (une troisième serait en préparation) est une façon plus rapide et plus prenante d’aborder l’œuvre. Je l’ai beaucoup aimée.

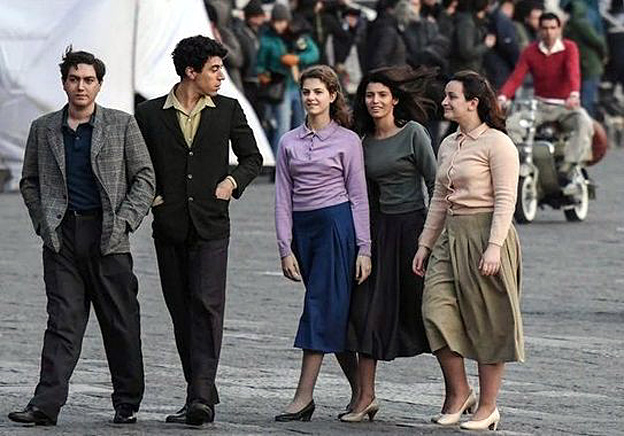

Raffaella (Lilla – les deux L se prononcent) Cerullo et Elena (Lénou) Greco vivent enfants (Gaia Girace et Ludovica Nasti) puis adolescentes (Elisa Del Genio et Margherita Mazzucco) dans le quartier populaire Luzzatti, à la périphérie de Naples, construit d’immeubles entourant des cours. Les familles ont de trois à cinq enfants et le quartier ne cesse de s’étendre. Les familles populaires qui parviennent à une certaine aisance s’installent dans les plus neufs et les mieux équipés, comme Lilla une fois mariée à Stefano Caracci.

A l’école élémentaire, Lilla à toute la classe montre qu’elle a appris à lire toute seule, au grand étonnement de sa maîtresse, madame Oliviero. Lénou, jusqu’alors la meilleure élève, décide de devenir son amie dans la section des filles. Cette attitude montre combien le populaire était arriviste petit-bourgeois dans les années d’après-guerre (et pas communistes égalitaires malgré la puissance du PCI), probablement à la suite du fascisme qui avait redonné son orgueil à l’Italie. Chacun pouvait arriver par l’école et, si les parents suivaient, pouvaient accéder à la classe moyenne. Ce sera le cas de Lénou, son père convaincu par l’institutrice et sa mère par son père comme par son cœur (la bouche crache non mais le cœur fait agir oui). Ce ne sera pas le cas de Lilla dont les parents sont mesquins, méfiants et avaricieux. Le père, surtout, aigri que son labeur de cordonnier malgré ses heures suffise à peine à nourrir sa famille, et jaloux que sa propre fille puisse être plus intelligente que lui et puisse réussir en société mieux que lui. Il se bagarrera constamment avec son fils aîné Rino sur les innovations dans la chaussure, l’établissement d’un nouveau magasin plus luxueux, et l’alliance avec la famille Caracci pour accéder aux capitaux. « La plèbe ! » s’exclame madame Oliviera avec mépris : jamais la volonté de s’en sortir.

Ce contraste entre les deux filles est tout le ressort de la série. Lilla n’aura de cesse de demander à son amie Lénou les livres qu’elle lit, les matières qu’elle apprend, afin de se former toute seule pour garder une sorte d’égalité d’esprit avec elle. La vie est injuste, la vie sociale surtout. Certains renoncent, attendant l’utopie communiste comme Pasquale, dont le père menuisier a été ruiné par la famille Caracci au point qu’il tuera le patriarche Don Achille et sera mis en prison ; d’autres rêvent d’ascension sociale comme Lénou et Nino. Plus que sexuellement attractive (elle est belle enfant mais ingrate ado avec un nez et un popotin trop gros), Lénou est bosseuse et conformiste, elle réussit très bien dans le système scolaire et social de son temps. Lilla, à l’inverse, est ingénieuse (traduction littérale du « geniale » dans le titre italien) mais se débat dans les carcans de sa famille ouvrière pauvre, au père tout-puissant, et du quartier où l’allégeance aux membres de la Camorra est la seule alternative à l’école pour s’en sortir. L’analyse de l’arrivisme petit-bourgeois et des positions politiques se double donc d’une analyse féministe où est mise en lumière la position inférieure de la fille par rapport au garçon.

Parallèlement, dans la classe des garçons, Nino est impressionné par Lilla tout comme Enzo, le redoublant et plus âgé de la classe qui vend des légumes dans les rues. Nino est très beau enfant et Lénou est amoureuse de lui mais refuse de sortir officiellement avec le garçon lorsque qu’il lui demande dans l’escalier de l’immeuble. C’est que son père, le cheminot Donato Sarratore, est un joli cœur qui séduit les femmes, ce qui ne se fait pas dans l’Italie machiste des années 1950 ou la famille est sacrée et le chef de famille un mâle dominateur. Les Sarratore doivent déménager pour éviter les commérages, voire les actions physiques en représailles, mais aussi pour se loger milieu avec l’ascension sociale permise par un métier au chemin de fer où le chômage n’existe pas. Nino, devenu un bel ado grand, mince et nerveux (Francesco Serpico), retrouvera Lénou au collège puis au lycée ; il retrouvera Lilla sur la plage à Ischia durant les vacances d’été, lorsque Lénou y traînera ses amies pour voir son amoureux. Éternel pas de deux de qui aime et n’est pas aimé, Lénou aimant Nino qui aime Lilla, celle-ci le prenant à son amie comme une sorte de revanche sociale sur sa réussite scolaire qu’elle-même n’a pu suivre.

Un jour d’enfance, Lilla jette la poupée de Lénou dans un soupirail. Elles affrontent le noir et la peur du camorriste Don Achille pour la retrouver mais n’y parviennent pas. Lilla a donc l’idée d’aller sonner à la porte de l’ogre pour réclamer sa poupée. Séduit par le courage des deux petites filles, Don Achille leur donne un billet pour s’acheter une nouvelle poupée. Mais les enfants préfèrent un livre, ce sera Les Quatre Filles du docteur March, qui donnera l’idée à Lilla d’écrire son propre roman d’aventures, La fée bleue. Lénou, impressionnée par son talent, le donnera à madame Oliviero pour qu’elle le lise, avant de le retrouver adulte dans les affaires de l’institutrice décédée – ce qui lui donnera l’idée à son tour d’écrire ce roman autobiographique qui célèbre son amie ingénieuse tout en montrant les différentes étapes de sa propre ascension sociale via l’école normale de Pise jusqu’au poste d’universitaire en littérature italienne.

Lilla de son côté invente de nouveaux dessins de chaussures, plus chics, que les Caracci apprécieront, au point que le père sera obligé de donner en mariage Lilla à Stefano qui la désire. Pour elle, le mariage est obligatoire puisqu’elle n’a aucun diplôme qui lui permettrait de s’évader du quartier et de sa famille, et elle refuse absolument de s’allier aux Solara, propriétaires de l’épicerie-bar-pâtisserie acquise par l’argent du marché noir durant la guerre et par les protections de la Camorra. Les Solara veulent tout, l’argent comme les filles, et régner sur le quartier. Lilla la rebelle fera tout son possible pour les en empêcher ; elle refuse ainsi Marcello qui veut l’acheter avec une bague à trois diamants et la promesse de vendre des chaussures pour son père. Ce dernier, largué, se laisse faire et son frère aîné est trop bête pour s’en apercevoir. Lilla refuse Marcello, attirant la vengeance des Solara et se laisse vendre comme un objet aux Caracci.

Cela lui fait haïr son mari Stefano, pourtant bien accommodant et même servile envers les puissants (Lilla comprise), au point d’avorter par elle-même lorsqu’elle est enceinte pour la première fois. Elle acceptera plus tard de porter un enfant, mais de son amour Nino, ce qui va humilier Stefano et conduire le couple à la séparation (le divorce n’est permis en Italie que depuis 1970). Enzo, toujours amoureux de Lilla malgré les années, décide de s’occuper d’elle et de son fils Gennaro, attendant patiemment qu’elle accepte de coucher avec lui et d’avoir d’autres enfants. Ouvrier, il étudie les mathématiques durant ses soirées avec Lilla qui l’aide, appelé à profiter peut-être de l’engouement pour l’informatique naissante. Lilla, quant à elle, travaille dans une usine de charcuterie comme ouvrière au désossage.

Stéfano se console avec une autre amie du quartier, Ada, enceinte de lui et vendeuse dans son magasin de chaussures installé au centre-ville grâce aux capitaux des Solara. Ces derniers mettent d’ailleurs leur nom sur la boutique et n’auront de cesse que de récupérer l’ensemble à leur profit en faisant fabriquer eux-mêmes les chaussures avec de nouveaux dessins légèrement modifiés pour évincer les Cerullo. Ainsi vont les affaires dans l’imbroglio italien lorsque l’on est habile.

La rivalité–amitié constante entre les deux filles depuis l’enfance se poursuit jusqu’à l’âge adulte. C’est au fond ce qui motive l’une et l’autre. Lénou n’aurait pas poursuivi l’école si Lilla ne l’avait pas poussée et aidée ; Lilla n’aurait pas étudié autant de livres et de matières si Lénou ne l’avait pas rendue jalouse par ce qu’elle apprenait. Lénou a eu ses règles avant Lilla mais Lilla s’est mariée avant Lénou ; Lénou a été amoureuse de Nino mais Lilla a eu Nino avant elle même si, à l’âge, reste ouverte la possibilité d’une réconciliation entre Lénou, forte de son premier livre publié, et Nino réapparu comme journaliste littéraire.

Cette longue série montre à la fois l’évolution de la génération née vers 1940 jusqu’aux années 1970, l’ascension sociale grâce à l’école et au développement économique, la progressive émancipation des femmes qui font désormais l’amour hors du mariage, et le destin jamais vraiment accompli de chacun. Pour résumer, tout est possible avec l’éducation et la culture, chacun pouvant faire son trou dans la société s’il le désire. Le spectateur, plus que le lecteur peut être, se fera des amis de ses Italiennes et Italiens si volubiles, complexes et attachés aux relations sociales, même si chacun est âpre au gain, que ce soit en argent, en savoir ou en amour. Du réalisme au cinéma au réalisme en littérature – ou l’inverse.

DVD L’amie prodigieuse, série de Saverio Costanzo en 2 saisons de 8 épisodes d’environ 55 mn, soit 14h30 de spectacle, avec Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Annarita Vitolo, Valentina Acca, Antonio Buonanno, StudioCanal 2020, €29.99

Elena Ferrante, L’amie prodigieuse, 2011, Folio 2016 à 2019

- Tome 1 Enfance, adolescence, 448 pages, €8.70 e-book Kindle €8.49

- Tome 2 Le nouveau nom : Jeunesse, 640 pages, €9.40 e-book Kindle €8.99

- Tome 3 Celle qui fuit et celle qui reste : Époque intermédiaire, 544 pages, €8.70 e-book Kindle €8.49

- Tome 4 L’enfant perdue : Maturité, vieillesse, 640 pages, €9.40 e-book Kindle €8.99

Tomes 1 à 4 relié grand format Gallimard 2018, 2000 pages, €96.50

L’Amie prodigieuse d’Elena Ferrante (Fiche de lecture) : Analyse complète et résumé détaillé de l’œuvre, par lePetitLitteraire.fr, €5,99

Commentaires récents