Tiré d’un roman de Stephen King paru en poche, ce film est d’une horreur absolue (réservée aux plus de 12 ans sous peine de cauchemars). Jamais peut-être le cinéma n’avait torturé autant un petit garçon à l’image. Stephen King a creusé l’angoisse la plus profonde d’un enfant, celle d’être croqué par un monstre. Le mythe de l’Ogre – sauf qu’un fait divers réel l’a inspiré.

Tout commence comme d’habitude par les scènes d’une vie idéale d’un couple idéal dans une maison idéale au milieu d’un paysage idéal. Vic Trenton (Daniel Hugh Kelly) est cadre dans la publicité et bien payé, sa femme Donna (Dee Wallace) lui a donné Tad, leur petit garçon blond (Danny Pintauro). Un amour de gosse qui, à 6 ans, a peur des monstres du placard (comme Stephen King). Son papa le rassure et écrit même un exorcisme à prononcer le soir pour qu’ils disparaissent. Ils habitent une grande maison de bois sur la côte californienne, et lui roule en Jaguar type E rouge, tandis que sa femme achève une vieille Ford Pinto, bagnole pourrie célèbre pour ses défauts de conception. Parallèlement, Cujo est un saint-bernard de cent kilos, le meilleur ami des enfants dont son maître Brett Camber, 13 ans (Billy Jayne), fils d’un garagiste à quelques kilomètres de la ville, en pleine campagne. Cujo adore batifoler et poursuivre les lapins qui pullulent dans les prés verdoyants.

Puis tout se dégrade. Cujo chasse un lapin qui se réfugie dans une petite grotte hantée par des chauves-souris. Agacées par ses aboiements idiots qui les réveillent en plein jour, l’une d’elle le mord au museau. Le chien se retire, blessé. Donna continue de subir les avances de Steve Kamp (Christopher Stone), un ami de lycée avec qui elle a récemment trompé son mari mais le regrette. Lui ne l’entend pas de cette oreille et la poursuit de ses assiduités en profitant de l’absence du mari. Lequel a vu l’une de ses pubs télé contestée par le client et doit régler le problème par un déplacement de dix jours. Dans le même temps, la Ford Pinto hoquette et doit être réparée. Il n’a pas le temps de s’en occuper avant son départ et sa femme doit la mener au garage dans les collines, où Vic a découvert un artisan efficace et disponible, celui de Joe Camber (Ed Lauter) alors que celui de la ville est engorgé.

L’épouse du garagiste a gagné 5000 $ à la loterie et a fait cadeau à son mari d’une machine pour son garage ; elle demande en retour de pouvoir partir une semaine chez sa sœur avec leur fils Brett. Lequel a bien vu que leur chien Cujo avait une attitude agressive et qu’il bavait, mais sa mère lui dit que son père s’en occupera lorsqu’il va le nourrir et qu’il ne faut pas lui en parler avant de partir car cela pourrait remettre en cause leur séjour. On le voit, remettre à plus tard les ennuis ne conduit qu’à en attirer de pires.

Vic part, Donna emmène la Ford au garagiste, accompagnée de Tad. Il fait chaud, c’est l’été, grand soleil sur la Californie. Mais Joe Camber n’est pas là et la maison est vide. En fait, voulant profiter de l’absence de sa femme et de son gosse, l’artisan primaire a voulu entraîner son ami et voisin aussi vulgaire que lui Gary (Mills Watson) pour un festival de « bières, putes et baseball » – c’est dire le niveau. Mais Gary ne répond plus. Agacé par le bruit des canettes de bière que Gary déverse sur son tas d’ordures, le chien Cujo l’a attaqué et bouffé. Lorsque Joe s’introduit dans la maison, Cujo le trouve et, bien qu’étant son maître, lui fait son affaire. Il est devenu un chien enragé. Comme quoi les chauve-souris, affectionnées des Chinois, donnent diverses maladies dont le Covid 19 est la dernière mais la rage depuis longtemps.

Dès lors s’enclenche la tragédie : personne n’est présent, ni à la maison des Trenton, ni à celle des Kemp. La Ford Pinto rend l’âme dans la cour du garage, impossible de redémarrer et la batterie ne tarde pas à s’épuiser, éliminant la possibilité d’user du klaxon. Pire, la ceinture de sécurité de Tad s’est coincée et sa mère se préoccupe de l’aider, sans apercevoir le chien baveux qui se précipite pour les dévorer. Elle réussit à grand peine à remonter la vitre de Tad et à refermer sa propre portière avant l’assaut enragé. Ils vont rester deux jours dans la voiture, isolés sans presque rien à boire et sous une chaleur de four. Le petit blond est terrorisé et réclame son père contre le monstre ; sa mère est impuissante. Elle tente bien, de façon dérisoire, de sortir du véhicule pour… elle ne sait quoi faire et, avec ses chaussures ridicules, sortes de claquettes à hauts talons, elle n’est pas vraiment mobile. Le chien l’attaque et la mord ; elle réussit à grand peine à le repousser hors de la voiture qu’elle n’aurait jamais dû quitter. A-t-elle chopé la rage ? Pendant ce temps Tad, presque nu, fait une crise. Il s’arrête de respirer de terreur et elle le ranime à grand peine.

Vic téléphone chez lui et retéléphone, mais personne ne répond. Inquiet de cette absence et de leur dispute récente à propos de Steve, il abandonne sa réunion importante et revient à la maison. Il la trouve vide, la porte ouverte, et saccagée. La police est prévenue, c’est Steve Kamp qui a fait le coup, outré du refus de Donna – mais il jure qu’il ne l’a pas enlevée, ni Tad. Elle devait aller faire réparer la voiture et le shérif se rend à la ferme garage. Un gros et lourd shérif comme souvent, pas très futé ni très sportif. Arrivé au garage, Cujo l’égorge en moins de deux car le balourd tremblant a perdu son revolver.

Donna, qui dormait, n’a pas l’idée de se ruer vers la voiture du shérif – une qui fonctionne et qui a la radio. Non, elle se contente, hébétée, de se demander quoi faire alors que le chien enragé continue de rôder et attaque à nouveau la voiture, cherchant à briser les vitres et à défoncer les portières, tous crocs écumants dehors. Tad est out, évanoui de terreur et déshydraté. Donna a alors la suprême énergie de réagir (enfin !). Elle quitte l’auto cercueil pour se battre. Elle a repéré la batte de baseball de Brett qui gît dans la cour et s’en empare. Elle défie le chien. Lequel, affaibli par sa maladie, n’est plus aussi fringuant. Elle le frappe, le frappe encore, l’esquive, et parvient à l’assommer mais au prix de casser la batte. Évidemment, avec ses chaussures de pétasse, elle tombe et le chien se rue sur elle ; il va lui faire son affaire mais… s’empale sur le morceau de batte. Ouf !

Ce n’est bien sûr que partie remise car le film n’est pas terminé. Donna extirpe son fils de la voiture, dont les portières ne s’ouvrent plus, en brisant la vitre arrière à l’aide de la crosse du revolver abandonné par le shérif. Elle l’emmène dans la maison où elle lui jette de l’eau sur le torse et lui en fait couler un peu dans la bouche. Tad est sur le point de passer l’arme à gauche mais sa mère lui fait du bouche à bouche et lui masse la poitrine : il renaît. C’est à ce moment que le chien, que Donna n’avait pas achevé d’une balle dans la tête, s’élance au travers de la vitre pour leur sauter dessus. Comme quoi il faut toujours finir ce que l’on a commencé, dans le combat comme dans la vie. Cette fois, elle tire. Inutile de me reprocher le « spoil » (mot à la mode), tout est déjà dévoilé pour les Wikipèdes et, je continue à le répéter, dans un bon film ce n’est pas la fin qui compte mais le chemin pour y parvenir. D’autant que la fin du livre est différente…

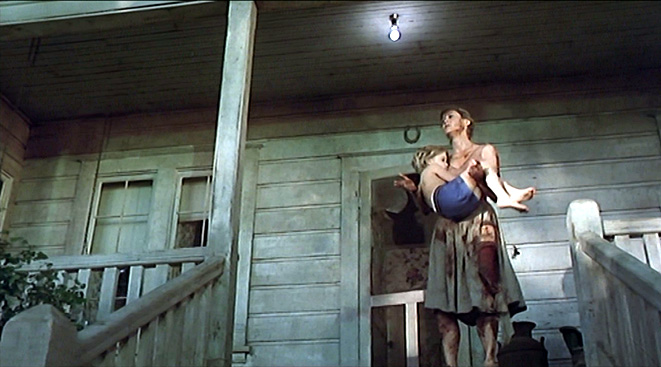

La cavalerie arrive trop tard en la personne de Vic venu à chevaux déchaînés de Jaguar voir ce qui se passe, mais juste à temps pour récupérer le fils dénudé des bras de sa mère, en piéta sur le seuil.

Filmé souvent de très près, ce qui affole l’œil, il a fallu pas moins de cinq chiens pour le rôle, sans parler d’une tête mécanique et d’un acteur sous fourrure. Mais le suspense est dosé et la sauce prend, bien que certains personnages soient d’une fadeur rare. Steve est une tare dont on voit mal comment Donna a pu s’enticher ; Vic est un père attentif mais un piètre mari ; ses collègues en pub de vrais losers ; Joe un gros con des campagnes et son ami Gary encore pire ; le shérif un nœud de première. Ce qui fait ressortir la mère en premier plan, d’abord effacée comme maman et comme amante, puis se révélant in extremis en battante qui ne compte que sur elle-même. Quant à Tad, il est trop mignon. Danny Pintauro obtiendra un Young Artist Awards pour son rôle dans Cujo en 1984, avant de faire son coming-out out homo à 21 ans. Il incarnait le type même du « petit blond craquant des années 70 » comme Hollywood les aimait. Le générique déclare qu’il a été « introduit » pour Cujo, j’espère que cela ne lui a pas fait trop mal. Il a joué la terreur à la perfection.

DVD Cujo, Lewis Teague, 1983, avec Dee Wallace, Daniel Hugh-Kelly, Danny Pintauro, Christopher Stone, Ed Lauter, Arcadès 2019, 1h35, €8,97, Blu-ray €10,12

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

Commentaires récents