Avec une préface de John Le Carré.

A 25 ans en 1965, François Bizot est à l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) détaché à la Conservation d’Angkor au Cambodge, chargé du relevé topographique des monuments extérieurs et de l’atelier des restaurations. Il prépare une thèse sur le bouddhisme des Khmers sous la direction de Jean Filliozat. Il vit dans un village près d’Angkor, se marie avec une Cambodgienne, a une petite fille prénommée Hélène. Il se sent intégré et « neutre » dans le conflit entre la guérilla communiste et les soldats de Lon Nol, le général fantoche institué et payé par les Américains après la destitution de Sihanouk fin 1970. Las ! C’est faire preuve de candeur : lorsqu’une guerre éclate, c’est tout ou rien : chacun est sommé de choisir son camp.

Or être Blanc dans un pays asiatique, c’est être « forcément » soupçonné d’être « un espion de la CIA », aux ordres de l’oppresseur en guerre au Vietnam et qui bombarde le Cambodge. Lors d’un déplacement pour aller consulter un vieux moine le 10 octobre 1971 dans la région d’Oudong, il est arrêté avec deux de ses assistants cambodgiens par des miliciens khmers rouges. Tous sont conduits dans la forêt en camp d’extermination (M13) gardés par des soldats paysans « de 12 à 17 ans » et dirigé par Kang Kek Ieu, alias Douch. Il deviendra, entre 1975 et 1979, le directeur du centre d’interrogatoire et de tortures de Tuol Sleng (S21) où plus de 20 000 Cambodgiens trouveront la mort dans d’atroces souffrances.

Le bourreau Douch est alors un jeune communiste sino-khmer de 29 ans, deux ans de moins que sa victime. Il gardera Bizot durant trois mois enchaîné et malnutris, cherchant par ses interrogatoires à percer à jour ce Français égaré dans l’ancienne religion alors que le présent impérialiste sévit. Il finira par le croire et par convaincre ses chefs qu’ils ne doivent pas le condamner à mort – à coups de gourdin, comme les autres. Les assistants Lay et Son, à qui le livre est dédié, seront exécutés.

Douch montre les paradoxes de l’être humain, la quête d’idéal d’un fils de paysan devenu prof de math à Phnom Penh et arrêté pour communisme. François Bizot le perce à jour : « Une recherche passionnée de droiture morale qui ressemblait à une quête de l’absolu. Douch faisait partie de ces purs, de ses fervents idéalistes, désireux avant tout de vérité » p.128 (édition originale La Table ronde). Pour lui, la société doit être régie selon les mathématiques et la logique de l’Histoire. D’où son inhumanité : il est un rouage de l’Organisation et obéit sans discuter, comme à la Science elle-même. « La détermination des instructeurs qui parlent au nom de l’Angkar est inconditionnelle ! parfois même dépourvu de haine, purement objective, comme si l’aspect humain de la question n’entrait pas en ligne de compte, comme s’il s’agissait d’une vue de l’esprit… Ils accomplissent mécaniquement, jusqu’à l’extrême, les directives impersonnelles et absolues de l’Angkar » 162.

Les Khmers rouges n’avaient quasiment rien de khmer ; ils idéalisaient le peuple paysan sans connaître son existence ni ses pensées, ni lui demander son avis sur le futur Cambodge. Certes, François Bizot reconnaît l’erreur des Américains, leur impérialisme sûr de soi et dominateur : « C’était la méthode grossière des Américains, leur ignorance crasse du milieu dans lequel ils intervenaient, leur démagogie maladroite, leur bonne conscience déplacée, et cette sincérité bon enfant qui confinait à la bêtise. Ils étaient totalement étrangers au terrain, animés de clichés sur l’Asie digne des guides touristiques les plus sommaires, et se comportaient en conséquence » 61.

Mais l’idéologie proposée avait tout du hors-sol : « Ayant substitué aux structures traditionnelles du village celles de la solidarité fraternelle du maquis, mus par des idéaux sincères, ulcérés par la pauvreté des uns et la richesse des autres, fils pour la plupart de petits commerçants ou d’employés frustrés, de Sino-Khmers mal intégrés, tous avaient en commun une existence qui s’était déroulée en dehors du monde rural, dont ils ne connaissaient rien. Aucun d’eux n’avait jamais fait la rizière. La manière dont ils allaient à travers la campagne montrait qu’ils ne respectaient ni les plantations, ni les jardins, ni les arbres, ni les chemins » 97. Au contraire, « ils se représentaient idéalement le paysan khmer comme un stéréotype de la révolution permanente, un modèle de simplicité, d’endurance et de patriotisme qui devait servir d’étalon à l’homme nouveau, affranchi des tabous religieux. Dans ce scénario contradictoire, le bouddhisme était remplacé par les directives chéries de l’Angkar [l’Organisation], pour le triomphe de l’égalité et de la justice » 98. La morale communiste de l’Angkar est calque sur la morale bouddhique du Dhamma (vérité non faussée).

Curieusement – mais ce n’est curieux qu’aux yeux de qui ne réfléchit pas au fond – la vérité de Poutine est très proche de celle des Khmers rouges. Il s’agit toujours d’une quête de pureté, du « revenir à » un âge d’or immémorial de « la » civilisation pour le bien du peuple (malgré lui). « La révolution ne souhaite rien d’autre pour lui qu’un bonheur simple : celui du paysan qui se nourrit du fruit de son travail, sans avoir besoin des produits occidentaux qui en ont fait un consommateur dépendant. Nous pouvons nous débrouiller seuls et nous organiser nous-mêmes pour apporter à notre pays bien-aimé un bonheur radieux » 164. Ainsi parlait Douch, ainsi parle Poutine.

Et les « idiots utiles » (mot de Lénine concernant les intellos occidentaux) y contribuent par leur bêtise. François Bizot n’hésite pas à tacler le « grand journaliste » alors au Monde et au Nouvel observateur Jean Lacouture, plus de 50 ans en 1975, sûr de lui-même, de son anticolonialisme et de son opposition aux généraux, dont de Gaulle, et aux Américains. Par naïveté meurtrière, il a adulé le Vietcong et les Khmers rouges qui, selon lui dans Le Monde, feront « un meilleur Cambodge ». Il n’a pas écouté Bizot lorsque celui-ci lui a rapporté en 1970 ce qu’il avait vu et appris dans les campagnes khmères – où le « grand journaliste » n’était jamais allé (pp.43-45). Il devra s’en justifier lorsque l’ampleur de la terreur et des massacres commenceront à apparaître ; après deux ans d’aveuglement et d’œillères idéologiques de gauche morale, il devra reconnaître s’être trompé fin 1978 dans Survivre le peuple cambodgien.

Les idiots utiles n’ont pas disparu, malgré les progrès de l’information et de l’éducation ; ils ont toujours l’esprit imbibé d’idéologie et intoxiqués de propagande, qu’ils prennent pour « la vérité » sans chercher par eux-mêmes. Ils servent aujourd’hui la soupe à Poutine ou à Trump, comme hier aux Khmers rouges. Jean Lacouture a été un collabo du communisme – et s’en est repenti (un peu tard, à la Mitterrand sous l’Occupation, quand le vent avait déjà tourné).

Une fois libéré, François Bizot est revenu à Phnom Penh, à l’EFEO puis à l’Ambassade de France où son portail lui est resté en mémoire. Traducteur du consul de France, il a eu avec lui et l’équipe autour de lui, à gérer l’afflux des réfugiés, à négocier avec le chef khmer rouge Nhem, à voir céder les principes diplomatiques (occidentaux) sur l’asile et extraterritorialité à la force des kalachnikovs. Il raconte l’humanité et ses misères, ses beautés ; l’adoption d’un bébé khmer par une famille française pour qu’il soit sauvé en obtenant un passeport ; la lâcheté de ce journaliste de l’ORTF qui récuse sa (seconde) femme cambodgienne in extremis sur le pont menant à la Thaïlande, et la fait rejeter aux Khmers rouges par peur du qu’en-dira-t-on en France, puisqu’il est déjà marié – il lui aurait suffit d’un seul mot : « oui » pour la sauver ainsi que leur petite fille…

Un témoignage de première main pour l’histoire sur les Khmers rouges et leur idéologie mortifère, qui a poussé « le communisme » à ses extrémités implacables, bureaucratiques et comme mathématiques ; une réflexion sur la pâte humaine. Une leçon pour aujourd’hui et pour toujours.

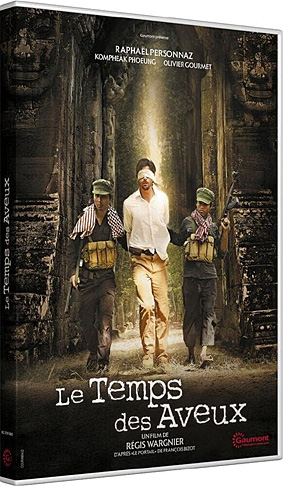

Un film a été tiré du Portail en 2014, Le temps des aveux.

Prix littéraire de l’Armée de terre – Erwan Bergot 2000

Prix des Deux Magots en 2001

François Bizot, Le portail, 2000, Folio 2002, 439 pages, €8,60, e-book Kindle €14,99

DVD Le temps des aveux, Régis Wargnier, 2014, avec Raphaël Personnaz, Kompheak Phoeung, Olivier Gourmet, Thanet Thorn, Boren Chhith, Gaumont 2015, 1h30, €10,72

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents