Dans les années 1920, la baronne Marguerite Dumont (Catherine Frot) convie son cercle social à l’écouter chanter un récital d’opéras. Cette quinquagénaire adore chanter, elle adore l’opéra et les grands airs, elle adore la musique, Bach, Mozart, Bizet, Purcell, Bellini… Sauf qu’elle chante lamentablement faux, ne sachant placer sa voix. Elle ne s’entend pas. Les spectateurs, si, et ils en souffrent. Dans les oreilles, fuyant dès qu’ils le peuvent dans une pièce à côté, portes fermées, avec des bouchons distribués par le majordome, ou retardant son arrivée comme son mari Georges (André Marcon), qui prétexte une panne de voiture : « c’est un moteur puissant, mais fragile ». Ils souffrent aussi dans leur civilité, ne voulant pas faire de peine à leur hôtesse ni à leur hôte. On se soutient dans la même classe sociale, habituée à l’hypocrisie.

Marguerite a épousé Dumont pour son titre ; elle lui a apporté sa fortune. Les deux sont donc attachés l’un à l’autre par des intérêts autant que par des sentiments. Ceux-ci s’étiolent avec le temps, et le mari a pris une maîtresse, tandis que l’épouse cherche désespérément à se faire reconnaître de lui. D’où l’exacerbation des événements. D’un passe-temps dont on sourit, le chant devient pour Marguerite une façon d’exister. Elle prend prétexte de l’article d’un jeune journaliste de Comoedia, le magazine des arts de ces années-là, pour se pousser en avant. L’article est superficiellement laudateur, reconnaissant le mérite de celle qui chante pour recueillir des fonds pour les orphelins de la guerre, tout en pouvant se lire au second degré comme une critique radicale de la voix. Elle est décrite comme décalée, originale, rare – autrement dit pas du tout adaptée. Les autres articles de presse titrent sur une belle cause mais une mauvaise voix.

Le tout est soigneusement caché à Marguerite par les proches et les amis du cercle. On ne lui dit rien, On n’ose pas. Certes, dans son enfance, la fillette avait été écarté des chorales pour sa voix particulière, mais les adultes n’avaient pas osé lui dire carrément qu’elle n’avait pas d’oreille, qu’elle ne s’entendait pas. Cela devient plus grave au moment où elle décide de monter sur scène devant un vrai public. Le journaliste Lucien Beaumont (Sylvain Dieuaide) et son ami Kyrill Von Priest (Aubert Fenoy) l’introduisent dans le milieu décalé des cafés-concerts parisiens où règne le jazz, le théâtre de l’absurde, le mouvement Dada, le surréalisme en poésie. Son « décalage » de voix ravit les jeunes qui veulent tout remettre en question. Voilà donc Marguerite sollicitée de chanter la Marseillaise devant un parterre d’anciens combattants et de gens du monde, pour promouvoir la reconstruction, dans laquelle son mari fait ses affaires.

C’est un flop, elle fait scandale, et elle est exfiltrée sous les sifflets, mais le journaliste et son copain dessinateur poète l’adulent en lui disant qu’elle a eu du succès. Marguerite est convoquée devant le cercle, d’où elle se fait exclure. Pourtant, dit-elle, la Marseillaise est le chant de la liberté, et c’est une liberté de la chanter telle qu’on est. Elle se rend bien compte que quelque chose ne va pas dans sa prestation, et elle se pique d’engager un professeur de chant pour s’améliorer. Son mari tente de l’en dissuader, car elle s’enferre dans ses illusions, mais elle tient bon. Son majordome noir Madelbos (Denis Mpunga), pianiste décorateur, l’aide, aimant sa maîtresse pour son illusion même. Il la prend en photo dans divers costumes, dont un ridicule en walkyrie wagnérienne, ou d’autres en seul soutien-gorge. Cette collection est son érotisme à lui, mais documente aussi la mégalomanie de Marguerite. Lorsqu’Atos Pezzini (Michel Fau), chanteur d’opéra décati qui joue Paillasse sans succès au théâtre, est pressenti pour lui donner des cours, il abandonne devant le désastre de la voix, en disant qu’il va « réfléchir ». Le majordome le fait carrément chanter en le raccompagnant en limousine pour qu’il accepte, en lui montrant des photos qu’il a achetées à l’une de ses ennemies. On le voit en situation équivoque avec un éphèbe de moins de 21 ans, Diego (Théo Cholbi), son aide et chéri, au physique un peu clown, un peu gitan. Il doit donc s’exécuter.

Lui aussi tente de faire comprendre à Marguerite que sa voix n’est pas adaptée, qu’elle n’est pas soprano colorature comme elle le croit, qu’il ne sert à rien de pousser ses aigus qu’elle ne saurait réussir, qu’elle doit travailler, et encore travailler – mais rien n’y fait. Devant la candeur et la monomanie de Marguerite, il se détourne de la vérité au dernier moment. Il est vrai que l’argent qu’elle lui donne est une manne qui lui sert à régler ses dettes et à entretenir son giton. Lequel, en débardeur, fait danser Marguerite dans un beuglant tendance, cherchant à la détourner par la sensualité des corps de son ide fixe : chanter à l’opéra devant un parterre public.

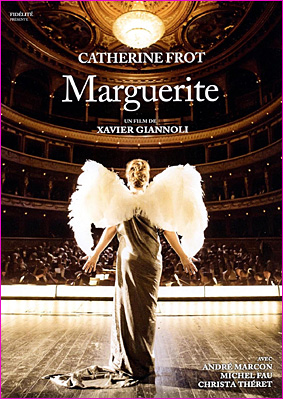

Mais elle y tient, elle le fera. Tout est donc préparé comme il se doit, la soirée commence. Marguerite, seule en scène, déguisée en ange avec des ailes interminables en plumes d’autruche, massacre les airs qu’elle a choisis. Le public rit, et puis miracle, soudain sa voix se pose et son chant devient harmonieux. Miracle aussi dans la salle, les spectateurs se taisent. Et c’est la catastrophe : la voix se brise, les cordes vocales trop sollicitées s’ensanglantent. Marguerite est envoyée direct à l’hôpital. Elle pourra chanter à nouveau, mais c’était son chant du cygne. Plus question de se donner en spectacle.

Mais sa monomanie perdure. Elle se croit une grande star qui a vécu des moments inoubliables sur les scènes du monde entier. Le docteur (Vincent Schmitt), s’aperçoit que c’est moins le physique que le psychique qui compte ici. Il enregistre ses délires de reconnaissance. Un jour, il a l’idée de la faire chanter et d’enregistrer sa voix avec les nouveaux appareils que la technique rend disponibles. Lorsqu’il la restituera, pense-t-il, Marguerite qui ne s’est jamais entendu chanter, prendra enfin conscience de ce que personne n’ose lui dire depuis des décennies. Ce qui est fait. Et Marguerite, saisie, s’écroule. Son corps s’effondre en même temps que ses illusions. Occasion, pour le majordome noir à l’attitude ambigüe, de prendre la dernière photo de sa collection.

Ce film est inspiré de la vie réelle de la riche fausse cantatrice américaine Florence Foster Jenkins. Le nom de Margaret Dumont, actrice américaine des années 1930, est associé à la caricature de cantatrice ratée des Marx Brothers. Mais ces références pour cuistres, qui n’ont aucun intérêt pour l’histoire contée ici, masquent le vrai sujet : l’illusion.

Marguerite est une Castafiore qui ne sait pas qu’elle est fausse. Elle se fait un film dans lequel elle est une grande cantatrice, adulée du public faute de l’être de son mari. Au fond, et c’est là le pathétique, elle tente d’exister avec ce qu’elle a : l’argent en abondance, faute d’amour. Ce n’est pas le fric qui fait le talent, mais il aide à le faire croire. Elle suscite l’empathie, Marguerite, et ses proches ne veulent pas lui faire de peine. Mais là où le pathétique devient tragique, elle se fourvoie dans une voie sans issue. Sa voix ne sera jamais une voix. Elle n’acceptera jamais la réalité des choses. A la cinquantaine, il est trop tard pour changer, et la chute de ses rêves sera sa mort même, son passage définitif dans la folie si elle survit. Lorsque son personnage de carton-pâte s’écroule, elle-même n’est plus rien, comme un dieu auquel on ne croit plus.

César 2016 : Meilleure actrice pour Catherine Frot, Meilleurs décors, Meilleurs costumes, Meilleur son.

Mostra de Venise 2015 : Prix Padre Nazareno Taddei.

DVD Marguerite, Xavier Giannoli, 2015, avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret, Denis Mpunga, France TV distribution 2016, 2h07, €4,99, Blu-ray €5,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents