Hommage à Pierre Mauroy, décédé hier à 84 ans. Ce partisan issu de la méritocratie républicaine, fils d’instituteur et petit-fils de bûcheron, avait le socialisme généreux (pas tyrannique). C’était le socialisme issu de la base, du terroir, des gens (et pas des modèles rationalistes intellos). Beaucoup plus social-démocrate que jacobin, sans haine politique mais ferme en convictions. L’inverse des psychorigides à la Aubry, des ambitieux orgueilleux à la Fabius, des histrions populistes à la Mélenchon…

Ma récente note « Radicalisation de crise » était prémonitoire… Extrémisme et populisme fomentent la haine : cela aboutit à la guerre civile, donc à la mort d’un étudiant de 19 ans, Clément Méric, militant extrême à gauche. Tous les « bien-pensants » de droite comme de gauche qui laissent dire, encouragent et jouent à leur petits jeux rituels du vaudou contre ceux qui ne pensent pas comme eux sont aussi coupables.

Pas Pierre Mauroy. Il a montré justement quel socialiste il ne faut pas être.

Et Anatole France tombe bien en ce jour, auteur trop oublié, qui raconte la méritocratie sociale et ses embûches.

Roman peu connu, roman décalé, roman différent de l’œuvre d’Anatole France. Écrit avant les premiers publiés, il garde une âpreté de jeunesse que l’âge mûr apaisera. Il est pour cela plus proche de Jules Vallès que de Paul Bourget, avec de jolis fragments littéraires : « La longue étude du soir se terminait dans un calme profond. Les grands abat-jour des lampes ramenaient la lumière sur les chevelures emmêlées des élèves qui travaillaient ou rêvaient le nez sur leur pupitre. On entendait le craquement du papier, le souffle des enfants et le grincement des plumes de fer. Le plus jeune, les joues encore brunies par la mer, songeait, sur son thème inachevé, à la plage normande et aux châteaux de sable qu’il élevait avec ses petits amis à la marée montante, pour lutter contre la lame » (chap. XX).

Comme toujours, le personnage principal, Jean, est un portrait de l’auteur. Mais reconstruit et différent, amplifié par l’imaginaire et corrigé d’événements trop personnels, avec d’autres ajoutés.

- Comme Jean, Anatole est né dans les livres : atelier de reliure pour Jean, librairie pour Anatole.

- Comme lui, sa mère est restée inconditionnelle de son petit garçon unique : celle de Jean meurt en le protégeant tout bébé, léguant le désir de lui voir faire des études, celle d’Anatole a vécu longtemps mais sans jamais cesser son admiration.

- Comme Jean, Anatole connaît le lycée où il côtoie les fils de bourgeois et d’aristocrates au-dessus de son condition, comme lui il en souffre mais, à sa différence, Anatole se fera des amis, pas Jean.

- Comme lui, il sera pion un temps, comme lui chahuté et impuissant, comme lui se fera jeter.

- Comme Jean, Anatole tombe fou amoureux d’une actrice de théâtre, confondant les ors de la scène et le personnage joué avec la réalité de cocotte et du négligé.

- Comme lui, Anatole connaîtra des faiseurs et de faux érudits, des pique-assiette qui prennent de grands airs. Mais il ne sera pas pris comme lui dans les violences de la Commune.

Les désirs d’élévation sociale du ménage populaire pour leur fils se heurtent à la dureté des conditions sociales fin XIXe. Pour « arriver », il faut avoir un talent, ou bien travailler beaucoup, avec obstination, prenant peu à peu les mœurs et les manières de la classe à laquelle on aspire (la belle écriture et l’orthographe pour les fonctionnaires, le savoir-vivre pour les salons, l’aisance due à la connaissance pour les juristes comme pour les artisans). Mais l’être jeune et livré à lui-même dans la jungle sociale ne peut compter sur l’aide de sa famille ou de ses relations pour passer de la carapace à la colonne vertébrale. Ses velléités de travail se heurtent à ses désirs personnels. S’il aime, c’est dans l’idéal, pour ne pas retomber dans la vulgarité ouvrière ; or l’idéal ne se concrétise jamais pour qui n’a pas les moyens, au moins financiers. « Bien qu’il n’eût point d’orgueil, il rejeta sur le sort les insuffisances de sa nature. Ainsi donc, songeait-il, il était pauvre et n’avait pas le droit d’aimer. Oh ! s’il était riche et formé à toute la science des oisifs et des heureux, comme les magnificences de sa fortune seraient en harmonie avec les magnificences de son amour ! Quel Dieu inepte et féroce avait muré dans la pauvreté son âme pleine de désirs ? » (chap. XV).

Les grands mots appris dans les grands livres, à quoi servent-ils dans la vie courante ? Ils épicent la conversation dans la relâche des affaires ; ils structurent une philosophie dans la maturité ; ils aident à trouver une certaine sagesse pour éduquer et guider les enfants. Mais ils donnent de mauvaises idées aux jeunes gens pauvres, les faisant aspirer à ce qu’ils ne pourront jamais atteindre, leur donnant de coupables illusions qui en feront des aigris, emplis de ressentiment contre la société. Pour Anatole France, c’est cela qui a donné la Commune. Il ne voit pas le côté démocratique du peuple qui décide à la base ; il voit surtout les violences des derniers mois, l’arbitraire des arrestations, les fusillades d’otages sans jugement, l’ivresse populacière et le défoulement des mégères.

Ce débat sur l’élévation des esprits court toujours dans notre éducation nationale : n’est-ce pas pour cela que les textes classiques (« bourgeois ») sont remplacés systématiquement par des textes contemporains, voire de journaux (vulgaires) ? Que l’étude des passions et des caractères se voit remplacé par la symbolique issue de la linguistique, plus abstraite donc plus « neutre » ? Que la sélection ne s’effectue plus sur la belle écriture, ni sur l’éloquence rhétorique ou le thème latin, mais sur les seuls maths ? Chez les bourgeois de gauche qui peuplent le ministère éducatif, la hantise de donner aux élèves une instruction trop haute pour leur condition fait que tout est ramené au niveau « moyen », qui ne cesse de changer… à la baisse.

Jean Servien est un portrait social prouvant qu’une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine. Les idées de grandeur amènent un enfant à croire qu’une mère de condisciple est une grande dame alors qu’elle n’est qu’une courtisane ; qu’une tragédienne est une déesse, alors qu’elle n’est qu’une cocotte ; que toute femme est un être délicat et éthéré, alors qu’elle peut être poissarde comme la dernière que Jean Servien verra dans sa vie.

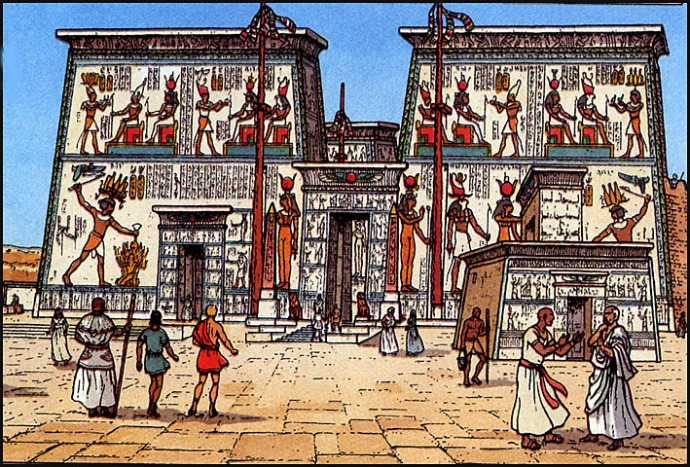

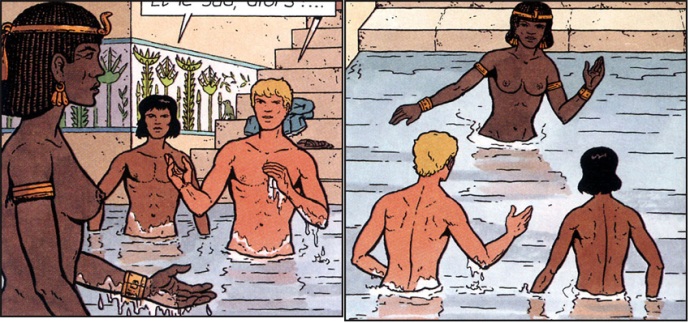

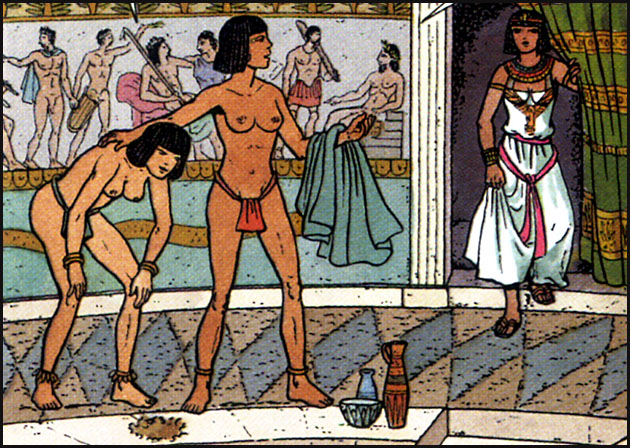

Anatole France, Les désirs de Jean Servien, 1882, 19 lithos et bois de Fernand Siméon, Le Livre 1924 (occasion),

Anatole France, Œuvres tome 1, édition Marie-Claire Bancquart, Pléiade Gallimard 1984, 1460 pages, €51.30

Commentaires récents