Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) se développent rapidement ; en moins de 20 ans, elles ont bouleversé les mœurs apparentes : ordinateur portable, téléphone mobile, liaisons Internet, réseaux sociaux, smartphone, montre connectée, objets intelligents… Mais vivons-nous une « révolution » ? Ne s’agit-il pas plutôt d’outils nouveaux utilisés par les populations traditionnelles, dont les façons de vivre et de penser ont une lente inertie ?

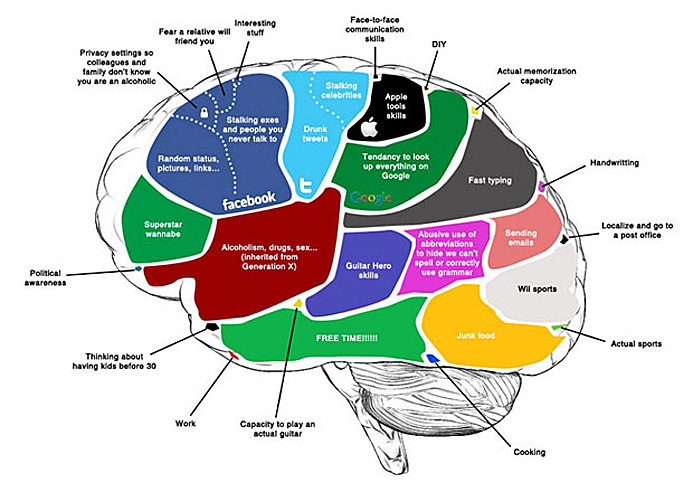

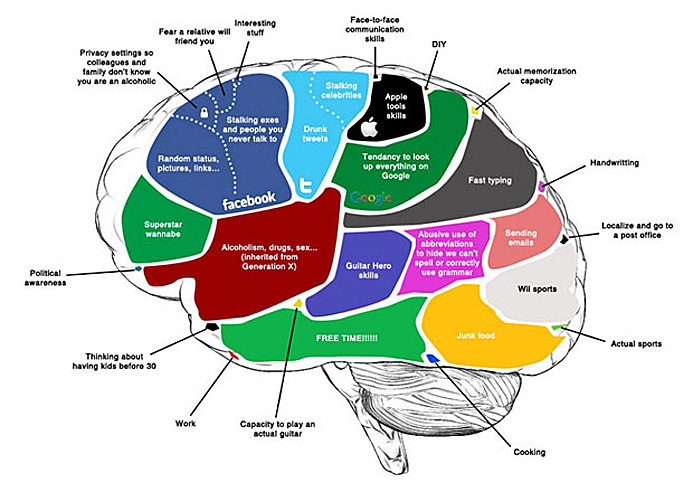

Certes, des changements dans les comportements ont lieu : les natifs digitaux lisent moins à cause des écrans multiples qui sollicitent en permanence l’attention et empêchent de se concentrer, écrivent plus mal en raison des textos et des twit qui exigent une extrême concision, réagissent plus aux images animées émotionnelles qu’aux mots trop rationnels, ont des réflexes mieux aiguisés grâce aux jeux vidéo, ont un réseau de relations plus étendu par Facebook, Twitter, Tumblr et autres Skype. On a parlé de « génération Y » (à cause des fils d’écouteurs toujours sur la gorge – photo ci-dessous) et de « pensée PowerPoint » – mais ne s’agit-il pas de mode plus que d’une nouvelle façon de voir le monde ?

Croire que les innovations techniques ne peuvent qu’améliorer l’existence de chacun et la vie collective parce qu’elles émiettent les comportements en segments captables et calculables n’est-il pas un mythe ? Additionner les données sur chacun dans de gigantesques bases dont on croit pouvoir tirer des conduites prévisibles (en termes de santé, de commerce ou de risques) est-ce rationnel ? Est-ce un progrès social ? Les situations sociales complexes se réduiraient-elles vraiment à de simples problèmes dont on peut calculer les solutions, ou à des processus dont on peut optimiser la formule ? Je l’aime, elle me quitte, je crois que je vais tout foutre en l’air – est-ce soluble par algorithme ?

Pour cette croyance – typiquement américaine – efficacité, communication et transparence sont les maîtres mots. Pensée d’ingénieur orientée vers la solution pratique, raisonnable, politiquement correcte, sans aucun souci des sentiments, des traditions ou de la politique. Dans cette mentalité scientiste, l’Internet serait une révolution sociale, un modèle missionnaire pour repenser l’ensemble de la vie collective selon la morale « évidente », naturelle (en fait socialement consensuelle). Vérité, décentralisation, ouverture, innovation constante, seraient des vertus applicables partout, à la science comme à la culture, aux comportements individuels comme à la morale sociale, à l’église comme à la politique.

Est-ce que l’imprimerie ou le télégraphe ont engendré des révolutions ? Platon se lamentait déjà sur la perte de l’éloquence, plus efficace que l’écrit froid, croyait-il, pour faire passer la pensée. Or la pensée s’est multipliée pour chacun avec le document imprimé, puis avec le télégraphe et la radio. Ces révolutions techniques n’ont été au fond que des outils pour penser plus vite, avec plus d’espace, et pour communiquer mieux. Internet et le mobile ne font que prolonger la même tendance. Ce n’est pas la technologie qui façonne la société mais tout un ensemble de civilisation, dont la technique permet des outils parmi d’autres. Aucune technologie n’est fixe, anhistorique, elle ne cesse d’évoluer avec les gens et les mentalités. Chacun sait bien que c’est l’ouvrier qui fait l’efficacité du marteau et pas le marteau qui façonne la façon de penser de l’ouvrier.

Les vertus prêtées à la technique de l’Internet sont-elles propres à l’outil ou à la société dominante, américaine ?

La transparence est utile mais elle n’a (hélas ! comme toute vertu sur cette terre) pas que des bons côtés : elle favorise le cynisme, la caricature, le zapping, la mise sur le même plan de toutes les opinions, la dépolitisation. En démocratie, la transparence publique est nécessaire, mais la transparence privée prépare plutôt une société totalitaire.

Les collectifs horizontaux sont utiles, mais à leur place : ce ne sont pas eux qui peuvent trancher pour tous lorsqu’il s’agit de choisir, de prendre une décision pour la cité. L’intelligence collective ne s’applique pas en politique : oui pour préparer, non pour décider. Car l’ordre politique est différent de l’ordre scientifique, la collecte du calculable diffère de l’intuition pour accomplir. Savoir et agir ne mettent pas en question les mêmes vertus, la volonté ne peut être remplacée par le processus…

Les solutions technologiques ou technocratiques (soi-disant neutres) permettent surtout de noyer le poisson et d’éviter les débats proprement politiques. Remplacer la parole par un process à la manière des techniciens est un vieux mythe scientiste qui n’a jamais eu la moindre efficacité en science sociale. Les gens ont besoin d’exprimer leurs émotions, de se battre pour leurs passions, d’échanger des arguments rationnels – de changer d’avis. La raison seule ne suffit pas à la société, le mythe est nécessaire à toute politique : il s’agit de faire rêver. Les divergences d’opinions ne sont pas uniquement « des asymétries d’accès à l’information ».

Certains croient qu’accumuler les données sur tous permettra de mieux « gérer » chacun, de sa naissance à son décès, en passant par sa santé et son éducation, et ses éventuelles dérives nuisibles pour la société. Et pourquoi pas ses idées ? Si tout le monde sait tout sur tout le monde, le monde en est-il meilleur ? Savoir qui a couché avec qui, qui a trompé qui avec qui, est-ce une façon d’améliorer les relations humaines ? Les expériences des communautés hippies, entre autres, montrent qu’il n’en est rien… Lorsque la morale et le devoir civique sont remplacés par une contrainte technologique, où est le « progrès » humain pour l’individu, où est la volonté de vivre ensemble ? Lorsque tout est calculé à tout moment, que deviennent l’imagination et la créativité ?

C’est réduire la pensée à la seule logique, la raison au raisonnement et le possible au calculable. Est-ce bien raisonnable ? Ne retrouve-t-on pas dans la pensée Internet cet homo oeconomicus des économistes desséchés, que l’on voue par ailleurs (dans les mêmes milieux geeks libertaires), aux gémonies ?

La pensée Internet est bien une pensée américaine, sans histoire ni pâte humaine, obsédée d’efficacité programmable et de consensus social « cool », tout entière au présent. Ni collectif, ni psychologie, ni histoire… La page blanche d’un continent neuf, où réaliser l’éternelle Cité de Dieu, comme le voulaient les pèlerins du Mayflower, puritains hantés par le fantasme de pureté ici-bas et tourmentés d’obéissance religieuse. La technique apparaît neutre car le calcul est le même pour tous ; obéir à la machine revient à obéir aux lois immuables, donc à Dieu, suivre la conformité du Dessein intelligent qui nous dépasse tous. Ce n’est pas par hasard que cette théorie archaïque du Dessein intelligent revient aussi fort aux États-Unis… Comme hier les marxistes croyaient aux lois de l’Histoire et en son progrès mécanique. Comme aujourd’hui l’Éducation nationale ne croit qu’aux notes chiffrées et sélectionne par les maths, moins socialement « connotées », croit-elle.

Ne pas confondre efficacité du système avec capacité de réflexion, ni mesurable avec « vérité ».

Le déterminisme technologique est un moyen d’évacuer tout débat citoyen et de sortir de l’histoire. Or l’histoire existe même si l’on ne veut pas d’elle, le 11-septembre le prouve à l’envi aux Américains qui se croyaient immunisés, le 7-Janvier le prouve à l’envi à la gauche française tout entière dans le déni que l’islam puisse aussi générer du mauvais… Les fantasmes technocratiques d’apporter « scientifiquement » la démocratie en Irak et en Afghanistan, les fantasmes philosophiques des « belles âmes » de forcer la Libye à la démocratie, ont échoué.

La pensée Internet apparaît comme un nouveau mythe, un réductionnisme de la pensée, pour mieux faire passer le contrôle social et commercial, voire militaire… américain. Un nouvel impérialisme intellectuel ?

Commentaires récents