Un riche Américain exilé en Suisse durant la dernière guerre, puis dans un palais à Venise, s’inspire d’une intrigue de théâtre de Ben Jonson, écrite en 1606 pour monter un canular. Il invite les trois anciennes femmes de sa vie à venir le rencontrer, assurant qu’il est mourant et qu’il va désigner l’une d’elles comme seule héritière. Cecil Sheridan Fox (Rex Harrison) est le Volpone de Ben Jonson – le Renard ; il engage un régisseur-secrétaire au nom prédestiné de Mosca, McFly (Cliff Robertson) – la Mouche -, jeune homme qui a fait du droit mais n’a pas obtenu sa licence à cause du droit commercial.

Tout est mis en place pour que monte le suspense. Le pot de miel de la fortune supposée attire les trois belles un brin décaties par la vie, ou désireuses de prendre leur revanche : Mrs Sheridan (Susan Hayward), Merle McGill (Edie Adams) et la princesse Dominique (Germaine Lefebvre dite Capucine). La première a pour nom initial Texas Crockett – tout un programme ! Fox lui a pris la distillerie de bourbon de son père, qu’il a rebaptisée à son nom. Elle assure qu’elle a des droits premiers puisque reconnue en concubinage notoire par l’État américain où ils vivaient, un vrai lien juridique proche du mariage. Elle est accompagnée de son infirmière personnelle Sarah Watkins (Maggie Smith la professeur Minerva de Harry Potter, ici jeune) qui veille surtout à ce qu’elle ne prenne pas trop de somnifères. La seconde est une actrice inculte et vulgaire qui croit que le fils du pape Borgia a donné une pendule à Fox, lequel l’a dans sa jeunesse reformatée et recoiffée avant de la confier aux producteurs. Mais son talent décline et elle commence à racler ses fonds de tiroirs. La troisième est une princesse française, belle et froide, à la fortune délabrée ; elle aimerait bien se refaire sur son ancien amour.

Les acteurs sont en place, le décor est mis, le rideau se lève.

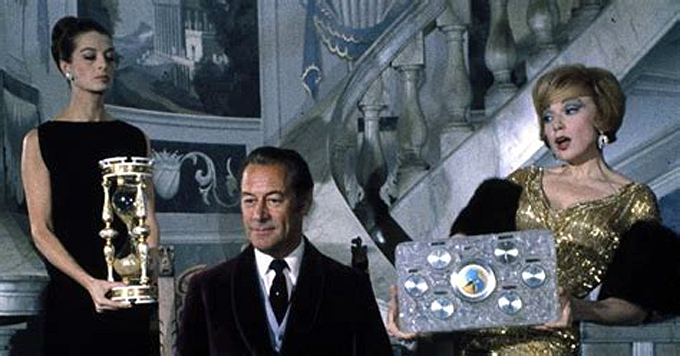

Les trois hypocrites sont reçues une à une par le grand malade qui s’amuse. Chacune lui apporte un cadeau, tous en rapport avec le temps : un sablier de poudre d’or pour la princesse, une pendule kitsch pour Sheridan, une pendule moderne à fuseaux horaires pour l’actrice. Chacun révèle ainsi son caractère. Mais Mrs Sheridan, qui se sent des droits de quasi-épouse pour régenter l’impotent, convoque un vaporetto ambulance pour emporter le malade à l’hôpital ; la sirène, semblable à celle des flics de Los Angeles, fait flipper Merle, en souvenir de son existence hasardeuse. Le régisseur a fort à faire pour inventer in extremis un prétexte juridique pour empêcher le transport et tout faire échouer.

Dans la nuit, alors que McFly drague Sarah un peu amoureuse de lui dans un café de Venise, Mrs Sheridan meurt. Son flacon de somnifères vide est à côté de son lit. L’infirmière sait que ces somnifères ne sont que des placebos et que les véritables sont sous clé dans sa mallette, mais sa maîtresse est bel et bien morte. Qui l’a fait ? Elle appelle la police et l’inspecteur Rizzi (Adolfo Celi) mène l’enquête. Il voit bien ce qu’a de trouble toute l’histoire mais ne peut mettre la main sur le vrai coupable. Les deux ex-maîtresses restantes tentent de se fournir un alibi réciproque, tout en s’accusant de mentir. McFly joue un jeu étrange en arpentant le palais un carnet à la main et en gardant des pièces de 1 $ neuves qui ne sont plus dans le sac de Mrs Sheridan.

C’est encore une fois l’infirmière – le grain de sable – qui va enclencher le mécanisme de la fin. Mais impossible d’en dire plus, le film ne se termine pas comme la pièce de Ben Jonson. Tout est leurre, apparences et manipulations. Tout est trompe-l’œil, même les décors où un faux mur peint cache des volets sur la rue ou un monte-plats. Un vrai théâtre pour un reclus lassé de ses contemporains. Personne ne contrôle personne, au fond, et le destin s’accomplit malgré soi.

Le film n’a inspiré à sa sortie qu’une indifférence polie, déjà daté à la veille de l’explosion hormonale de 1968. Il est depuis devenu culte, comme souvent, une fois la crise d’époque passée. Ses qualités de mise en scène et de scénario digne d’un roman policier se révèlent, à la fin surtout, qui va de rebondissement en rebondissement.

DVD Guêpier pour trois abeilles (The Honey Pot), Joseph Mankiewicz, 1967, avec Rex Harrison, Susan Hayward, Cliff Robertson, Capucine, Edie Adams, BQHL éditions 2021, audio anglais ou français, 2h06, €12,00 Blu-ray €19,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents