Le burlesque finnois est irrésistible, même si les régimes décrits avec une gourmandise rabelaisienne pour les descendre en flammes sont périmés. Les dictatures fascistes d’Amérique latine reculent tandis que l’URSS est crevée, son utopie communiste obligatoire remplacée par la baudruche national-mafieuse de Poutine.

Un professeur de philologie de l’université finlandaise d’Helsinki, qui parle maintes langues, a un idéal humaniste comme souvent dans les pays du nord. Viljo Surunen est devenu membre d’Amnesty International, qui vise à alerter l’opinion sur les dissidents emprisonnés, torturés et tués à tort. Il ne cesse d’envoyer lettres et missives aux autorités des pays en question, sans aucun résultat comme vous pouvez l’imaginer. Les dictateurs, qu’ils soient fascistes ou communistes, se torchent le cul avec ces billevesées petite-bourgeoises. Les humanistes sont sur leur liste – celle des surveillés à arrêter et éradiquer.

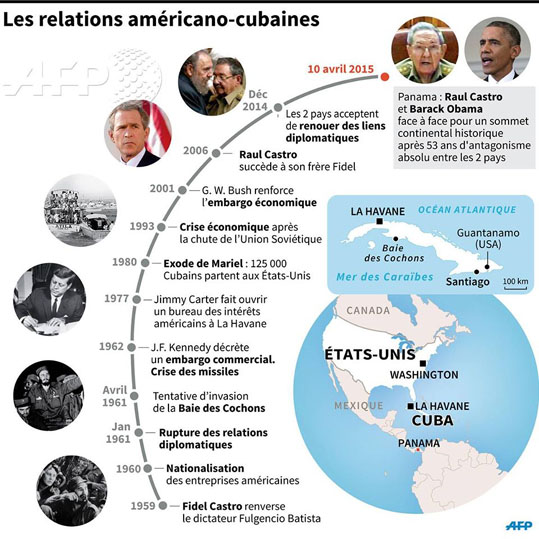

Dans la trentaine, Viljo, qui ne s’est pas encore marié à la maîtresse de musique Anneli Immonen, décide devant un verre d’aller sur place rendre la liberté aux emprisonnés à tort. Direction donc au Macabraguay, pays imaginaire proche des pays se terminant en « guay », à l’époque très fascistes. Parce qu’il n’a pas beaucoup d’argent (la vie est chère en Finlande dans les années 80), il passe par Moscou et La Havane où l’Aeroflot fait voler de vieux coucous à hélices, lents mais (à l’époque) sûrs, dans lesquels officient de grosses matrones soviétiques à l’air revêche, « concentrées par le socialisme ». De La Havane, Mexico, puis l’Amérique centrale où un petit avion l’emmène au Macabraguay, où l’on n’a vu aucun touriste depuis des années.

Seul un correspondant de journal américain loge à l’hôtel central, saoul toute la journée et jamais au courant des coups d’État qui se succèdent sans aucunes conséquences, sinon d’alimenter les prisons qui, elles-mêmes alimentent les cimetières. L’élite chamarrée et armée tient toujours le pouvoir, vivant luxueusement dans des villas sur les hauteurs, avec vue sur les montagnes d’un côté et l’océan Pacifique de l’autre, et se gorgeant de mets choisi et de vins fins étrangers.

Surunen, dans sa naïveté d’Européen humaniste, commence par revendiquer la libération de professeurs emprisonnés pour rien, tout en listant les crimes contre les droits de l’Homme de la dictature. Il est aussitôt – c’était à prévoir – saisi par une milice paramilitaire et torturé dans un hangar par le système du pau de ara, le perchoir de perroquet, qui n’a rien du perchoir démocratique de notre B-Pivert à l’Assemblée. Il s’agit de pendre le corps tout nu, enroulé bras et jambes sur un rondin, et de le laisser méditer dans la douleur due à la pesanteur, à trois mètres du sol. Par le concours d’un tremblement de terre opportun, les fascistes fuient et le perchoir s’effondre, libérant le professeur qui s’empresse de se rhabiller et de saisir un fusil d’assaut laissé dans leur fuite par les couards. Il va les trouver à l’extérieur, leur camion blindé ayant embouti un pylône, et les descendre sans autre forme de jugement. Humanisme ne rime pas toujours avec niaiserie. Il s’agit d’un combat.

Changement de stratégie. Puisque la voie directe est impossible, passons par la bande. Pour cela, l’éminent professeur fait état de ses titres et invite la haute société macabraguayenne à venir entendre une conférence sur l’influence grecque antique en l’Amérique latine, un thème culturel flatteur et suffisamment abscons pour qu’il puisse dire à peu près n’importe quoi. Avant Trump (mais après Staline qui avait copié Goebbels), Surunen sait que le plumage compte plus que le ramage et qu’affirmer avec force quelque chose lui donne une « vérité » convaincante. Voilà donc les perruches, épouses de généraux et colonels, enthousiastes. Elles s’entichent du jeune professeur qui parle si bien espagnol et déclare être venu dans le pays pour collecter des idiomes particuliers pour une étude comparative qui va promouvoir le Macabraguay.

Il doit pour cela interroger diverses classes de la société, en commençant par l’élite au pouvoir, mais en devant poursuivre par les commerçants sur les marchés et les détenus des prisons, où l’argot est un met de choix pour un linguiste. Les perruches, enamourées et aux cervelles d’oiseau, n’y voient pas de mal et sont au contraire flattées de l’intérêt que la Science porte à leur langage. Surunen peut ainsi obtenir des généraux réticents, mais qui ne veulent pas s’opposer à l’opinion de leur société, des autorisations pour se rendre à la prison de La Trivial, ainsi que quatre fusiliers marins aux ordres du professeur dans un camion tout-terrain. Il y délivre le professeur Ramon Lopez, gravement malade des reins pour avoir été battu sur ces organes, et le médecin Rigoberto Fernandez, ainsi que trois Indiens frontaliers soupçonnés par ce simple fait d’espionnage. Il prétexte trop de bruit à l’intérieur de la prison pour les faire sortir et enregistrer dehors. A la nuit tombée, Surunen donne l’ordre d’embarquer, feux éteints « pour économiser la batterie », afin de se diriger vers le village des Indiens pour collecter des enregistrements locaux. Les fusiliers obéissent.

Ramon meurt en route, mais libre ; les trois Indiens, Fernandez et Surunen passent la frontière du Honduras à pied, tandis que les fusiliers marins sont libérés de leurs ordres… et préfèrent fuir à l’étranger que retourner à la caserne. Mission accomplie.

C’est alors que Fernandez décide de s’installer dans un pays de l’est pour y vivre ce communisme qu’il idéalise depuis qu’il a été fourré en prison. Surunen l’accompagne à Moscou, où il a lié amitié avec un diplomate soviétique mandaté pour défendre les pingouins dans les conférences internationales. Celui-ci doit se rendre en Vachardoslavie, autre pays imaginaire qu’on imagine être la Roumanie ou la Bulgarie d’époque. Là, ce n’est pas mieux : quiconque n’est pas d’accord est emprisonné sous prétexte de rééducation ou, en cas de persistance, de maladie mentale. Le contestataire est condamné au camp, puis à la prison, enfin à l’hôpital psychiatrique, qui recèle même une section spéciale d’incurables notoires.

C’est dans cette aile particulière que le professeur Surunen va pêcher deux hommes qu’il va libérer, toujours par débrouillardise, en utilisant les failles du système. Il est tellement bureaucratique que n’importe quel papier officiel, avec n’importe quel tampon, et n’importe quelle carte comportant un aigle et une photo (comme le livret militaire finlandais), suffisent à impressionner les plantons et les employés. Deux dissidents sont libérés, un vieil anarchiste voleur et un fondu de Dieu devenu baptiste. Ce n’est pas la qualité des êtres ni leurs convictions qui comptent pour l’humaniste Surunen, mais le fait qu’ils ne puissent s’exprimer librement et soient mis en prison pour cela. Le professeur aurait bien du mal, quarante ans après, et « le communisme » évanoui, dans la Russie qui a succédé à l’Union soviétique : Poutine ne rêve que de reconstituer l’empire communiste à sa botte et emprisonne, empoisonne, laisse crever à tour de bras. D’ailleurs le satiriste finlandais est mort en 2018 à 75 ans.

Dans cette pochade ironique, qui se lit comme un roman satirique à la manière de Voltaire, le burlesque est élevé au rang de santé pour l’esprit. Pouvoir penser par soi-même et pouvoir l’exprimer est le premier des droits humains, après survivre. Que des castes prétendent l’empêcher par la force est une injustice, mais surtout d’une prétention inouïe. Tout le monde doit se battre pour éviter cela. Vaste programme ! Car aussi bien les États-Unis que la Russie ou la Chine n’admettent pas qu’on pense autrement qu’eux. Paasilinna renvoie dos à dos les dictatures, qu’elles soient de force armée comme au Macabraguay, de force idéologique comme en Vachardoslavie, ou de force d’opinion comme aux États-Unis.

Un rire salubre qui libère !

Arto Paasilinna, Moi Surunen libérateur des peuples opprimés, 1986, Folio 2016, 368 pages, €8,90

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

Les romans d’Arto Paasilinna déjà chroniqués sur ce blog :

Commentaires récents