Cette exposition, du 4 octobre au 3 novembre 2012, montre l’interprétation du roman ‘Chroniques de l’oiseau à ressort’ de Haruki Murakami (chroniqué sur ce blog) sur une idée originale de Carole Demongeot. Dommage que les horaires réduits comme ceux de la Sécurité sociale ne permettent que des visites rares.

Les trois artistes ont peint l’univers décalé du romancier japonais, le fantastique qui sourd du réel le plus banal, dans un brusque dérapage.

Les trois artistes ont peint l’univers décalé du romancier japonais, le fantastique qui sourd du réel le plus banal, dans un brusque dérapage.

Il est dit de l’exposition : « Les intitulés infiniment bien choisis de chaque chapitre du roman ont marqué le déclenchement et l’envie d’entamer la réalisation de ce projet qui ne s’apparente pas à de simples illustrations de textes mais plutôt à une rencontre entre littérature et peinture, naissant d’une envie profonde de confronter et faire se compléter deux mondes aux caractères semblables mais propres, tout en laissant à chacun l’individualité de pouvoir exister l’un sans l’autre… »

Il est dit de l’exposition : « Les intitulés infiniment bien choisis de chaque chapitre du roman ont marqué le déclenchement et l’envie d’entamer la réalisation de ce projet qui ne s’apparente pas à de simples illustrations de textes mais plutôt à une rencontre entre littérature et peinture, naissant d’une envie profonde de confronter et faire se compléter deux mondes aux caractères semblables mais propres, tout en laissant à chacun l’individualité de pouvoir exister l’un sans l’autre… »

Les créations de Carole Demongeot et d’Okia Lys ont débuté en octobre 2010, le but étant de réaliser une peinture par chapitre, l’équivalent de 72 peintures, toutes du même format.

Haruki Murakami, ayant pris récemment connaissance du projet, y a répondu favorablement, et est aujourd’hui en possession d’une des œuvres originales : le chap. 6 de la partie 1: De l’enfance de Kumiko Okada et Noboru Wataya.

Carole Demongeot travaille des teintes plutôt transparentes et assez sombres, reflétant des ambiances étranges, des sensations profondes d’espace et d’infini, d’isolement et de solitude.

Carole Demongeot travaille des teintes plutôt transparentes et assez sombres, reflétant des ambiances étranges, des sensations profondes d’espace et d’infini, d’isolement et de solitude.

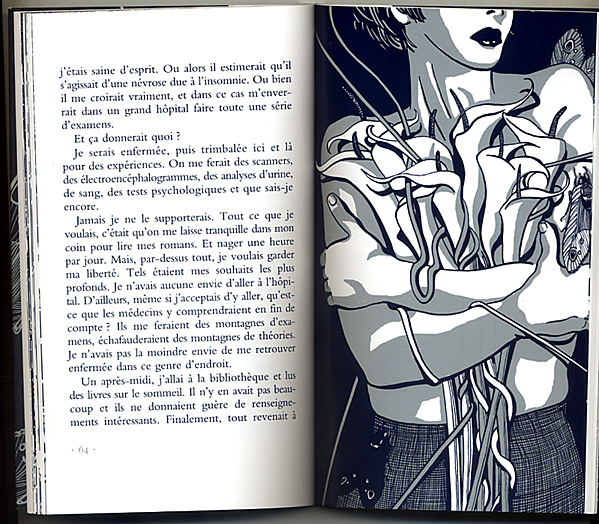

Okia Lys utilise des couleurs vives et prononcées, d’un style émotionnel riche. Ses peintures émanent d’un univers emprunt de mythologie, de personnages et de symboles. « J’ai été très vite séduite par l’idée et ai décidé de lire le roman d’Haruki Murakami au rythme de mes créations, c’est à dire en deux ans… »

Okia Lys utilise des couleurs vives et prononcées, d’un style émotionnel riche. Ses peintures émanent d’un univers emprunt de mythologie, de personnages et de symboles. « J’ai été très vite séduite par l’idée et ai décidé de lire le roman d’Haruki Murakami au rythme de mes créations, c’est à dire en deux ans… »

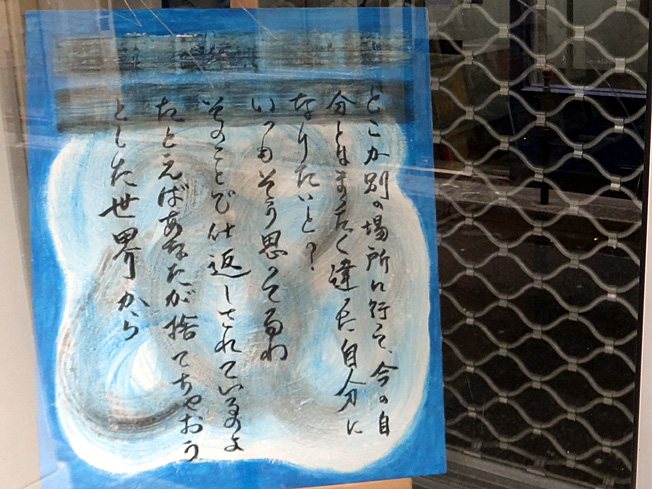

Emiko Husson, née à Tokyo, a fait des études à l’école des Beaux Arts de Joshibi, puis sa passion artistique et sa curiosité l’ont conduite en Europe, notamment à Paris où elle réside et travaille depuis 30 ans. C’est en France que son travail a été le plus influencé par les artistes tels qu’Olivier Debré, Gerhard Richter, Yves Klein et Aurélie Nemours. Son expérience de la calligraphie japonaise, qu’elle pratique depuis son enfance, lui donne une grande aisance avec l’utilisation de médiums comme l’encre de Chine, l’acrylique, le crayon, la gouache… Emiko utilise ces techniques et ses références d’une manière naturelle et spontanée.

Emiko Husson, née à Tokyo, a fait des études à l’école des Beaux Arts de Joshibi, puis sa passion artistique et sa curiosité l’ont conduite en Europe, notamment à Paris où elle réside et travaille depuis 30 ans. C’est en France que son travail a été le plus influencé par les artistes tels qu’Olivier Debré, Gerhard Richter, Yves Klein et Aurélie Nemours. Son expérience de la calligraphie japonaise, qu’elle pratique depuis son enfance, lui donne une grande aisance avec l’utilisation de médiums comme l’encre de Chine, l’acrylique, le crayon, la gouache… Emiko utilise ces techniques et ses références d’une manière naturelle et spontanée.

Emiko a travaillé sur les 3 parties de l’œuvre de Murakami. Sur la base du blanc et du noir pour la 1ere partie, du bleu pour la 2èmepartie, et du rose pour la 3èmepartie, utilisant les phrases et les mots qu’elle a apprivoisés. Elle peint ses tableaux avec des mouvements appris au Kinomichi, art du mouvement d’origine art martial japonais, fondé en France par Maître Noro. Ces mouvements pénètrent comme une pelote de fils au creux de l’estomac, comme un puits profond, comme un labyrinthe. Ce sont ces images de Murakami qui ont inspirée Emiko.

Emiko a travaillé sur les 3 parties de l’œuvre de Murakami. Sur la base du blanc et du noir pour la 1ere partie, du bleu pour la 2èmepartie, et du rose pour la 3èmepartie, utilisant les phrases et les mots qu’elle a apprivoisés. Elle peint ses tableaux avec des mouvements appris au Kinomichi, art du mouvement d’origine art martial japonais, fondé en France par Maître Noro. Ces mouvements pénètrent comme une pelote de fils au creux de l’estomac, comme un puits profond, comme un labyrinthe. Ce sont ces images de Murakami qui ont inspirée Emiko.

Galerie IMPRESSIONS – 98 rue Quincampoix 75003 Paris

01 42 76 01 04

Ouvert le mercredi de 18h à 21h et le samedi de 14h à 21h

Tous les romans de Haruki Murakami chroniqués sur ce blog.

Commentaires récents