Nous nous arrêtons au bord de la route pour voir une statue sans queue ni tête de style « turk » (« en ce cas, nous dit l’érudite stalinienne, « turc » s’écrit « turk » pour faire la distinction entre origine culturelle et ethnie). Elle servait à « enfermer l’esprit » du mort placé dessous. Il n’en reste pas beaucoup en Mongolie.

Plus loin c’est un obo, terme qui recouvre un tas de pierres avec des chiffons dessus, en général bleu turquoise, et des bouteilles de vodka vides. On y distingue même quelques billets de banque de très faible valeur, glissés entre les pierres. Personne ne les vole jamais car cela porterait malheur. Les obo sont d’origine chamanique, recyclés par la dévotion bouddhique, manifestation envers tous les lieux un tant soit peu élevés du paysage. Poussée de la terre vers le ciel, l’obo est un trait vertical sur l’horizon, un lien entre la terre et les dieux, une démarche humaine qui rapproche du divin. Les prières y sont mieux entendues, croit-on.

Le bleu des écharpes d’offrandes symbolise Tengri, le ciel bleu éternel, aussi vaste qu’une mer sur cet horizon peu escarpé et divinité suprême des Mongols. Il y a en général des chiens qui errent autour des obo, profitant des biscuits, du riz et même de la vodka répandue en libation ! L’usage est d’en effectuer trois fois le tour dans le sens des aiguilles d’une montre.

Un couple venu en voiture d’Oulan Bator, accompagné de leurs deux jeunes filles de 14 et 16 ans, sacrifie au rituel de l’offrande, des trois tours et de la photo souvenir. Les filles sont de belles plantes moulées dans des shorts de jean ultra courts à la mode qui trotte en ces contrées. Ce vêtement convient mieux à leurs cuisses fuselées de jeunesse qu’aux jambonneaux adultes vus au restaurant d’hier.

Aujourd’hui, nous effectuons une longue étape de près de 400 km dans la poussière. La steppe étale son herbe rase sous un vent constant, le relief est à peine ondulé sur des kilomètres. Le grand soleil de ce début d’automne, à la fin août, pousse nombre de jeunes éleveurs à vaquer sans chemise, modèles de l’énergie prolétarienne diffusés par la glorieuse fédération soviétique dont les comportements demeurent en ces lieux reculés. Ils poussent des troupeaux de chèvres et de moutons mêlés, quelques vaches, des chevaux sans selle. Ce sont les « cinq museaux » de la steppe, les « chauds », chevaux et moutons proches de l’homme et les « froids », yaks, chamelles et chèvres, plus indépendants. Ces cinq laitières sont utilisées pour produire alcools, yaourt, crème et fromages. Beaucoup de ces animaux courent librement sur la steppe, n’étant rassemblés que vers le soir pour échapper aux loups.

Passent parfois une bergère à pied ou un petit berger sur sa monture, chemise au vent, faisant la course avec les voitures au grand galop et debout sur sa selle. Sur la route, nous croisons nombre de touristes en déplacement. Solongo nous disait hier que les touristes étaient en premier des Français et des Coréens – allez savoir pourquoi ? Est-ce le côté collabo du tempérament français, constamment hanté par la force dans l’histoire ? La préférence pour Staline et Mao, l’autoritarisme populo de l’époque soviétique et du PC tout-puissant ? Gengis Khan représente-t-il le fantasme sadien de qui torture et viole ? Ce n’est quand même pas le souvenir de l’envoyé de saint Louis, le moine Guillaume de Rubrouck arrivé à Karakorum en 1254, car personne ne l’a lu et le récit de son voyage n’est disponible qu’en collection de luxe à l’Imprimerie Nationale.

Arrive Karakorum, l’ancienne capitale visitée par Guillaume de Rubrouck, pour faire alliance à revers contre les Musulmans en Terre Sainte. Nous allons sur les hauteurs visiter un obo et une tortue de pierre qui, depuis des siècles, essaie vainement d’avancer d’un pouce. La tortue, entre le monde des eaux et la terre ferme, avec ses quatre pattes en points cardinaux et son obstination têtue, porte le monde pour les Chinois. Les Indiens en font un support du trône divin. Les mythes mongols la rendent support de la montagne centrale de l’univers. Au bas de la pente n’attend que nous un sexe mâle en érection, figé dans la pierre et caressé par des générations de femmes qui veulent être fécondes. A tel point qu’il est aujourd’hui entouré d’une barrière pour faire refluer au moins les touristes. Le méat est graissé comme s’il venait de gicler : c’est l’usage, chez les Mongols, de « nourrir » la pierre pour qu’elle conserve son pouvoir. Quatre jeunes garçons s’amusent beaucoup à guetter les réactions des filles devant le pénis pétrifié et l’un d’eux, à cheval, fait des pirouettes pour impressionner les hommes du groupe, moins intéressés.

A chaque endroit où les touristes sont susceptibles de s’arrêter, les nomades étalent des objets à la vente, artisanat des steppes ou « vieilleries » parmi lesquelles il peut y avoir de belles choses. Ils se dépouillent de leur patrimoine, comme nos grands-mères échangeaient l’armoire normande contre un meuble ultramoderne en formica rutilant, mais on ne peut guère le leur reprocher. D’autant que cela n’est pas étranger à la mentalité « nomade » faite de dépouillement et d’occasions. Ce qui est plus surprenant est l’attitude prédatrice des « touristes » qui se veulent écologistes, humanistes respectueux des peuples de la terre, internationalistes férus d’aide au développement – et qui se précipitent pour marchander des objets réduits au rang de « souvenirs » qu’ils vont rapporter dans leurs appartements où ils seront désormais bien morts. Le vrai « souvenir » est celui qui est échangé après une expérience humaine, pas cet étalage où l’on vient faire ses emplettes comme au supermarché. On y trouve des étuis comprenant le couteau et les baguettes, parfois une pierre à feu, des animaux sculptés dans de l’os de vache, des bijoux souvent ornés de turquoise.

Le camp du soir est un village de yourtes destiné là aussi aux touristes. Nous y dînons de salade mayonnaise et d’un ragoût de bœuf aux riz.

La yourte est un mot kazakh, les Mongols disent gher. Les murs sont une armature légère de genévrier ou de saule en treillis s’élevant à 1 m 50 du sol. Elle supporte les 81 longues perches du toit qui convergent vers un anneau de bois lourd à 3 m de hauteur qui comprime l’ensemble comme une clé de voûte. Les perches sont au nombre faste de 9 x 9. Par le trou passe la fumée ou le tuyau du poêle en tôles. Les plaques en feutre sont apposées en une ou plusieurs couches, selon le climat. La porte est toujours orientée au sud. Elles sont maintenues par des cordes et imperméabilisées de graisse. Le feutre dure en général 5 ans et l’armature 15 ans. Une yourte moyenne se monte en une heure par deux personnes. Pesant autour de 200 kg, elle est transportable par deux chameaux ou un camion russe. Les plus petites restent montées sur des chariots de bois à quatre roues, comme celle qui sert de boutique d’artisanat au campement. Elles sont alors traînées par un attelage de bœufs ou de yaks.

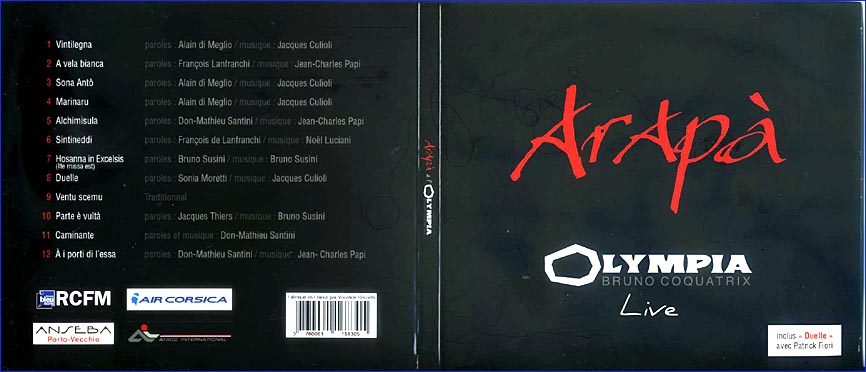

Un concert est ensuite prévu dans une yourte-salon. Six ou sept instrumentistes jouent de la vielle à tête de cheval, de la petite vielle à caisse cylindrique, du violoncelle, de la flûte traversière, du luth à trois cordes, de la cithare sur table ou yataga aux 14 cordes de soie pincées par des onglets métalliques, de la cithare à 14 cordes métalliques frappée par deux archets. La vielle à tête de cheval a une légende.

Un nomade mongol, est si passionné de cheval qu’il rend sa femme jalouse. Prévoyant son absence, elle tranche les jarrets de son étalon favori pour l’empêcher de la délaisser. Fou de chagrin, l’homme pleure son compagnon d’une voix poignante et, en le caressant, fait vibrer les crins de sa longue queue. D’autres, plus prolétaires, disent que la vielle serait simplement la louche à qumis sur laquelle on a monté quatre cordes.

Le plus étonnant, à mes yeux, n’est pas la jeune contorsionniste qui officie en maillot, faisant pourtant tous ses efforts de souplesse et d’équilibre, mais le chanteur de rumzi. Ce chant diphonique est très prenant, la modulation des lèvres et le passage de l’air dans le pharynx produisent les sons inouïs d’une double voix. Un seul chanteur émet une double mélopée à la fois. La légende veut que ce chant soit né de la volonté d’imiter le grondement des torrents en même temps que le bruissement du vent ou le cri des oiseaux de la taïga.

La chef, toujours caporaliste et désagréable, nous incite vivement à acheter des CD à la fin (20$ chaque quand même) car « les artistes en Mongolie ne sont pas aidés et ils n’ont que ça pour vivre ». Ajoutant in petto cette remarque à la limite de l’insulte : « de toute façon vous êtes pleins de fric alors, qu’est-ce que c’est pour vous 20$ ? » Comme si c’était à elle de nous faire la morale ou de nous dicter notre conduite. Est-ce la pratique assidue du cheval qui engendre ce caractère de surveillante générale – ces animaux, comme les touristes, se devant d’être « dressés » ?

Ce soir, il pleut un peu. Le poêle allumé sous la yourte-chambre dans laquelle nous nous serrons à quatre chauffe immédiatement, le feutre conservant toute la chaleur. Ce matériau, dont on a retrouvé des traces en Sibérie 4000 ans avant notre ère, est fait de laine de mouton étendue en couches et mouillé, tassé, roulé jusqu’à former un tapis de fibres entremêlées.

Commentaires récents