Dédié à son fils Philippe, l’auteur entreprend la saga d’une famille de Malouins partie de rien pour s’anoblir par le commerce au loin. L’histoire s’étend sur cinq tomes, l’avant-dernier étant rédigé avec son fils, le dernier par lui tout seul après la mort du père.

Dédié à son fils Philippe, l’auteur entreprend la saga d’une famille de Malouins partie de rien pour s’anoblir par le commerce au loin. L’histoire s’étend sur cinq tomes, l’avant-dernier étant rédigé avec son fils, le dernier par lui tout seul après la mort du père.

Nous sommes à l’orée du capitalisme français, parti un siècle après l’anglais et le hollandais et deux siècles après le génois et le vénitien. Il faut dire que tout gravite autour de la cour et que Louis XIV, fonctionnaire absolu, méprise le commerce. Tout est politique au Grand siècle et il faut la guerre contre les pays protestants pour que le monarque consente à laisser faire ses sujets à la marge. C’est ainsi que s’ouvre la saga malouine, le 15 septembre 1664, par la création de la Compagnie des Indes. Il s’agit d’aller prospecter l’orient pour en ramener les épices, les porcelaines et les toiles peintes, monopole jusqu’ici des compagnies hollandaises et anglaises. Bien sûr, tout ce qui est d’État en France est géré selon prestige et clientélisme, sans aucun souci de rentabilité commerciale. La Compagnie est donc un gouffre à gogos, percluse de dettes, ses actions ne valent bientôt plus rien. Le roman, publié en 1983, ne pouvait pas manquer la référence à l’actualité mitterrandienne première manière, le faste vaniteux du G7 à Versailles en juin 1982, la dépense sans compter, les trois dévaluations du franc en 18 mois, l’incompétence des fonctionnaires d’affaires…

Mais ce qui importe est le premier pas politique : puisque le roi s’y intéresse, le commerce devient la mode. La vanité des courtisans pousse la noblesse à prendre des parts sans déroger à l’honneur. L’enrichissement des marchands pousse aussi le roi à reconnaître cette fortune qui lui permet la guerre et d’agir comme un grand de ce monde dans la géopolitique du temps. Voici donc les commerçants enrichis faits écuyers ou conviés à acheter des charges de nobles transmissibles aux héritiers. Une marchande de poissons sortis de l’eau (« maquereaux frais qui viennent d’arriver ! ») deviendra ainsi comtesse de Morzic, la comtesse en sabot, alias Clacla comme fait le son des petits pieds claquant sur le pavé.

L’histoire familiale commence avec Mathieu Carbec, ex-regrattier enrichi sous à sous dans le commerce de détail puis l’avitaillement des navires. Mais on ne fait pas fortune sans prendre de risques, l’épargne d’une vie ne suffit jamais à se pousser dans la société. Il y faut les opportunités, savoir les saisir au bon moment et les relations qui permettent la reconnaissance. Le capitalisme est l’aventure, pas le fonctionnariat comptable. Mathieu Carbec vient de perdre sa femme et ses deux aînés de la mort noire. Il ne lui reste qu’un fils, en nourrice à la campagne, Jean-Marie. C’est pour lui qu’il va tenter la fortune, base d’une dynastie. Jean-Marie franchit les étapes obligatoires de la roture à la noblesse, tant par sa hardiesse à saisir ce qui se présente que par ses soutiens familiaux et amicaux. L’auteur note combien les femmes sont avisées et de bon conseil dans la stratégie qui mène à la fortune.

Le gamin qui courait les flaques pieds nus pour ramasser les coquillages est dégrossi par les prêtres avant d’être envoyé comme mousse sur les bancs de Terre-Neuve. Il y apprend la mer, le bateau et les relations humaines, jusqu’à « ces violences dont on ne parle pas », dit pudiquement l’auteur. Il ajoutera bien plus loin : « à Terre-Neuve les marins manquent de femmes ». A son retour, il a 14 ans. L’adolescent est dépucelé par Clacla, sa cousine de dix ans plus âgée, qui l’a trouvée avec son copain Romain devant un bordel (elle dépucelle les deux tant qu’elle y est, pour leur éviter la vérole – avant d’épouser le père de l’un pour devenir bourgeoise, puis le père de l’autre pour accéder à la noblesse…). Les deux garçons sont envoyés deux ans au collège de marine avant de reprendre la mer. Romain, fils du chevalier Couesnon, deviendra officier rouge (sur les frégates du roi), tandis que Jean-Marie sera officier bleu (sur les navires marchands). L’un aura la morgue d’État mais l’autre la richesse capitaliste ; l’un finira dans l’honneur mais sans dynastie, l’autre assurera sa famille.

Le père de Jean-Marie prend des parts dans l’armement pour la morue, puis dans la guerre de course contre les navires marchands anglais et hollandais. Les piastres s’entassent dans sa cave. Il ne manque pas d’éviter de mettre toutes ses morues dans le même baril et participe toujours à l’avitaillement des navires en partance, qui est de bénéfice immédiat. Car le commerce comporte des risques : tempêtes, épidémies, arraisonnement par l’ennemi, révoltes aux îles… L’auteur montre bien la guerre psychologique en chaque être, comment combattent la prudence bourgeoise issue de la petite épargne péniblement acquise par un effort constant, et la décision capitaliste qui n’hésite pas à risquer pour emporter la fortune. Une découverte pour ces Français de la mer, restés très paysans au fond, attaché à la terre qui nourrit et anoblit.

Très bien écrit, d’une plume fluide qui se lit merveilleusement, ce premier roman de la saga a le dynamisme d’une épopée. Le lecteur s’attache au vigoureux Jean-Marie, au fantasque oncle Frédéric flanqué de son mainate Cacadou, à la vieille nourrice Rose dont on plaisante les tétasses mais qui sait vous mouler une crêpe à l’œuf comme personne, à Marie-Léone la petite filleule devenue femme, à Clacla cette maîtresse fille qui sait faire son chemin avec bon sens et générosité, au capitaine Le Coz sans qui la fortune n’aurait jamais osé, au chevalier de Couesnon bien revenu de la glèbe où l’hypocrisie de cour entretient les nobliaux… Voici un bon livre, à lire bien remparé dans sa demeure alors que les vents du dehors se déchaînent. Pour méditer sur le vrai capitalisme : celui qui ose.

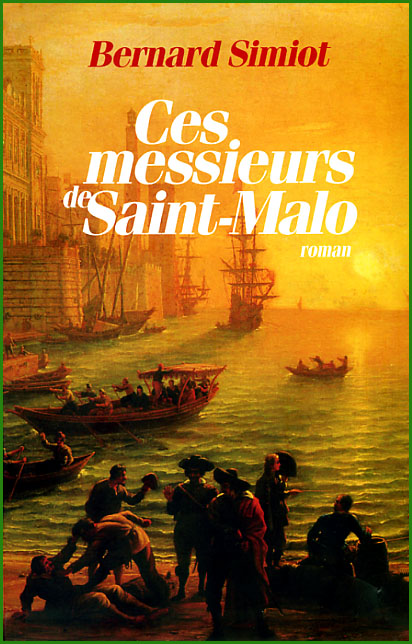

Bernard Simiot, Ces messieurs de Saint-Malo, 1983, Albin Michel 2011, 570 pages, €21.75

Ce tome est suivi de :

Commentaires récents