Ils sont quatre garçons de 12 à 13 ans qui vivent dans le quartier de Manhattan surnommé Hell’s Kitchen – la Cuisine de l’enfer. Un quartier mélangé de familles modestes où la loi du mâle règne en ce milieu des années 1960 : le mari bat sa femme, le mafieux italien fait sa loi, les caïds du quartier punissent les dealers, et le père Bobby (un Robert De Niro éblouissant) gère les conflits tout en gardant un œil affectionné aux garçons qui grandissent et qui servent la messe.

Lorenzo dit Shakes – « Secoue », surnom donné à son agitation ? – (Joe Perrino jeune puis Jason Patric adulte), Michael (Brad Renfro puis Brad Pitt), John (Geoffrey Wigdor puis Ron Eldar) et Tommy (Jonathan Tucker puis Billy Crudup), en ce jour d’été 1967 où il fait 37° grillent torse nu sur le toit et s’ennuient. Ils n’ont plus l’âge d’aller se rouler en slip dans la rue où la borne d’incendie trafiquée crache son jet, ni de se jeter dans l’Hudson River.

L’un d’eux, le plus grand par la taille et le plus joli de figure, Michaël, avise du haut du toit un vendeur de hot dog, la seule attraction du quartier en ce jour caniculaire.

La bande des quatre décide de s’amuser un peu par une arnaque classique : commander un hot dog puis filer sans payer, laissant au commerçant l’alternative de poursuivre le délinquant ou de laisser sa marchandise à la convoitise des autres. C’est la première voie qu’il choisit mais Shakes est ardent et le fatigue. Pendant ce temps, les autres se servent puis décident de faire une blague : pousser le chariot jusqu’à une bouche de métro et l’engager sur la première marche ; lorsque le vendeur reviendra, il aura du mal à le sortir tout seul.

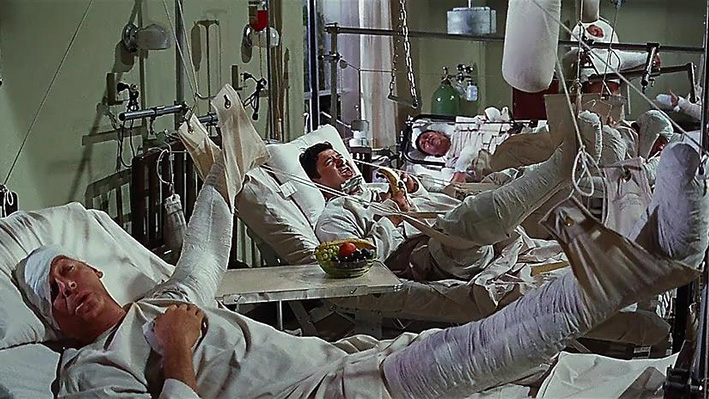

Sauf que l’imprévu survient : les garçons n’ont pas la force de retenir le chariot ; il dévale les marches et… emboutit un vieux passager qui sortait justement sans regarder. L’homme n’est pas tué, c’est miracle, mais sévèrement blessé, les garçons passent en jugement et écopent, grâce au témoignage de moralité du père Bobby, d’une peine réduite de 6 à 18 mois dans le centre pour jeunes délinquants Wilkinson Home For Boys de l’Etat de New York.

Les mœurs y sont fascistes, les adolescents étant une proie facile pour les gardiens frustrés de leur emploi et de leur vie personnelle, notamment Sean Nokes au groin de cochon (Kevin Bacon), qui entraîne dans son bon plaisir ses trois collègues.

Comme les quatre sont parmi les plus jeunes, ils passent à la casserole. Tout est prétexte à brimades, bastonnades, coups pour leur apprendre la fameuse « discipline », héritage de la guerre que les années 50 ont inculqué à coup de ceinture aux adultes des années 60. Ils sont tendres et ont la beauté de la puberté : après avoir fait se déshabiller entièrement Shakes dans sa cellule, Nokes le désire et les sévices sexuels ne tardent pas, de la pipe à la sodomie en passant par diverses pratiques éludées dans le récit. Car le film est tiré d’une histoire vraie parue sous forme de roman par Lorenzo Carcaterra en 1995 (en français Pocket 1996) qui dénonce ces pratiques. Ce que nieront farouchement l’Etat, la municipalité, l’institution et la justice, comme il est rappelé en bandeau final. Shakes (Carcaterra lui-même) a été pénétré le jour de ses 14 ans ; il le sera pour la dernière fois l’ultime jour des 6 mois qu’il a à tirer au printemps 1968.

Cette violence crue à l’âge tendre va profondément perturber les personnalités. Par contraste, l’année 1968 voit la rébellion de la jeunesse contre la chiourme militaire et la morale bourgeoise, prônant une sexualité épanouie de tous. Pour les adolescents de Wilkinson, c’est moins le sexe que la barbarie avec lequel il est consommé qui va rendre les garçons impuissants avec les filles, leur donner des cauchemars encore quinze ans après, et les pousser à la vengeance. Car le livre fétiche de Shakes adolescent est Le comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. Il raconte l’emprisonnement injuste d’un jeune homme, sa rédemption entre les bras de l’abbé Faria, puis sa vengeance lentement mûrie et exécutée méthodiquement. La vengeance des quatre sera de la même eau.

Adultes, deux sont devenus tueurs pour la pègre, John et Tommy, un procureur adjoint de l’Etat de New York, Michael, et le quatrième, Shakes, journaliste débutant. La justice ? Ils n’y croient guère ; « elle est réservée à ceux qui ont l’argent pour se payer de bons avocats ». Ils la font donc eux-mêmes en dignes enfants du quartier où règne « la justice de la rue ». John et Tommy, reconnaissant en 1980 leur tortionnaire violeur Nokes dans un restaurant l‘abattent de plusieurs balles.

Michaël demande qu’on lui confie le dossier d’accusation et Shakes s’entremet auprès du parrain de la pègre locale King Benny (Vittorio Gassman), auprès de qui il a travaillé lorsqu’il avait 13 ans. Le vieux l’aide, « tu as toujours été un bon gosse », lui dit-il. Justement, son neveu est flic intègre et il va arrêter, sur le dossier de Shakes monté d’après les archives de son journal, Adam Styler, gardien devenu policier qui continue à violer allègrement les jeunes garçons qu’il conduit au poste. Le troisième gardien brutal, Henry Addison (Jeffrey Donovan), est fortement endetté, ce qui permet à King Benny de racheter ses dettes pour les offrir à Little Cesar (Wendell Pierce), un prêteur sur gages noir, frère aîné de Rizzo (Eugene Byrd), un adolescent copain des quatre au centre de détention, mort sous les coups des gardiens pour avoir gagné un match de football américain contre eux. Il sera descendu pour incapacité à régler ses dettes mais surtout pour avoir tué le petit frère.

Reste le dernier gardien, Ralph Ferguson (Terry Kinney), le meilleur ami de Nokes à Wilkinson, qui a des remords de conscience chrétienne. Michaël le procureur adjoint le cite à comparaître comme témoin de moralité de Nokes et l’avocat alcoolique de John et Tommy (l’excellent Dustin Hoffman), sur instructions écrites de Michaël qui écrit les questions, va d’une voix atone mais implacable le forcer à admettre devant la Cour et le jury, dans les larmes et la douleur, qu’il existait, a vu personnellement et a même pris part à des séances de torture et de relations sexuelles non consenties sur les jeunes garçons du centre Wilkinson Home for Boys. Le juge demande à ce que ces minutes ne soient pas enregistrées au procès mais l’impression sur le jury est forte.

Le père Bobby, à qui Shakes sollicite le faux témoignage que John et Tommy étaient avec lui à un match à l’heure du crime, consulte les profondeurs de sa conscience et finit in extremis par jurer devant la Cour. Shakes lui a raconté en effet, en présence de l’amie d’enfance Carol (Minnie Driver), tout des sévices subis par les garçons, ce qu’il n’avait pu lui dire lorsqu’il avait 14 ans lorsqu’il venait le voir à la prison. Le parjure et le mensonge étant pour une cause supérieure, Dieu est laissé juge dans l’au-delà. John et Tommy sont acquittés par la justice du système, pas faite pour des gens comme eux.

La bande se réunit une dernière fois avec Carol, ils reforment le cercle de la bande de quartier puis s’évaporent : Michaël démissionne pour devenir menuisier « au calme » en Angleterre, John et Tommy sont descendus avant leur 30 ans, Shakes a une petite promotion dans son journal et Carol, qui aurait bien épousé l’un des quatre, se retrouve mère célibataire avec un fils de 12 ans prénommé de chacun des prénoms des garçons. Peut-être est-il finalement le fils de Shakes ? Il en porte le surnom.

La vengeance du clan et du quartier l’emporte sur la justice démocratique, et même Dieu semble se mettre à leurs côtés via le père Bobby. C’est une tendance très américaine de se faire justice soi-même en croyant Dieu avec soi, depuis l’archaïque loi de Lynch qui pendait sommairement ceux qui transgressaient les règles de l’Ouest, aux « services spéciaux » qui agissent incognito pour le compte du gouvernement et les actuelles lois extraterritoriales qui imposent la loi des Etats-Unis aux entreprises du monde entier. Ce n’est pas moral, mais l’empreinte égoïste de la force. Dans le cas des garçons, le pathos des viols répétés le justifie aux yeux des spectateurs, ce qui rend ce film prenant mais un brin malsain. Je me souviens que le Gamin avait été très impressionné lorsqu’il a vu le film à 15 ans et qu’il a désiré en parler.

Le prétexte de la vengeance « légitime » conduit aux dérives de vouloir imposer sa propre loi au détriment des autres, jusqu’à cette Cancel culture des enragés qui lynchent sans débat sur les réseaux sociaux et imposent leur terreur publique lors de violentes manifestations physiques. Une mode venue comme par hasard des Etats-Unis et qui atteint la France ces temps-ci, prodrome au fascisme. Cela s’est vu dans les années 1920 et 30 ; cela revient avec la force candide du « bon droit » supérieur au droit.

DVD Sleepers (La Correction) – couplé avec The Game car difficile à trouver en single en français, Barry Levinson, 1996, avec Kevin Bacon, Robert De Niro, Brad Pitt, Jason Patric, Vittorio Gassman, Ron Eldard, Dustin Hoffman, Billy Crudup, Universal Pictures 2001, 2h35, €34.90

Commentaires récents