Une bande dessinée pour adolescents se doit d’écrire une histoire, d’offrir des héros auxquels s’identifier, de dessiner précis et fluide et de découper les séquences pour maintenir le suspense. Ce 27ème album d’Alix est en ce sens très réussi.

Nous sommes en Égypte, à Alexandrie, sous le règne de Cléopâtre et de son frère adolescent Ptolémée. Ce ne sont qu’intrigues de palais, passions et pouvoir. Alix et son compagnon Enak, à peu près 19 et 15 ans, sont chargés par César de ramener un papyrus secret qui aidera Rome à préserver Cléopâtre sur son trône. Le capricieux et débauché Ptolémée la trouve trop autoritaire et veut en effet la remplacer par sa jeune sœur Arsinoé. On apprend à l’école que les souverains égyptiens se mariaient entre frère et sœur pour préserver la race et l’on découvre que ce n’est pas bon.

Nous sommes en Égypte, à Alexandrie, sous le règne de Cléopâtre et de son frère adolescent Ptolémée. Ce ne sont qu’intrigues de palais, passions et pouvoir. Alix et son compagnon Enak, à peu près 19 et 15 ans, sont chargés par César de ramener un papyrus secret qui aidera Rome à préserver Cléopâtre sur son trône. Le capricieux et débauché Ptolémée la trouve trop autoritaire et veut en effet la remplacer par sa jeune sœur Arsinoé. On apprend à l’école que les souverains égyptiens se mariaient entre frère et sœur pour préserver la race et l’on découvre que ce n’est pas bon.

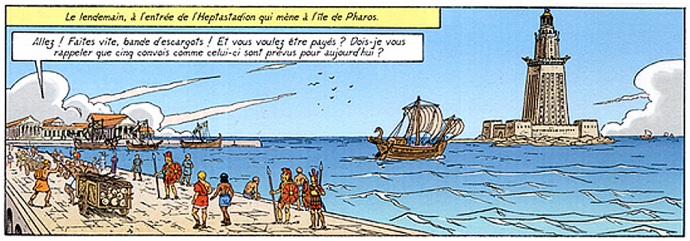

Voici donc Alix et Enak confinés dans la célèbre Très Grande Bibliothèque d’Alexandrie où un maître leur fait étudier la géométrie et la philosophie pour donner le change. Comme tous les ados, les garçons ont de la curiosité pour l’enseignement, mais pas trop. Ils sont plus attirés par l’aventure et l’exercice physique. Or voici tout soudain qu’une nuit le phare s’éteint. Cette réalisation technique qui éclaire la mer et guide les marins vers le port créé par les Grecs est le symbole de la civilisation. Celle-ci serait-elle menacée ?

Voici donc Alix et Enak confinés dans la célèbre Très Grande Bibliothèque d’Alexandrie où un maître leur fait étudier la géométrie et la philosophie pour donner le change. Comme tous les ados, les garçons ont de la curiosité pour l’enseignement, mais pas trop. Ils sont plus attirés par l’aventure et l’exercice physique. Or voici tout soudain qu’une nuit le phare s’éteint. Cette réalisation technique qui éclaire la mer et guide les marins vers le port créé par les Grecs est le symbole de la civilisation. Celle-ci serait-elle menacée ?

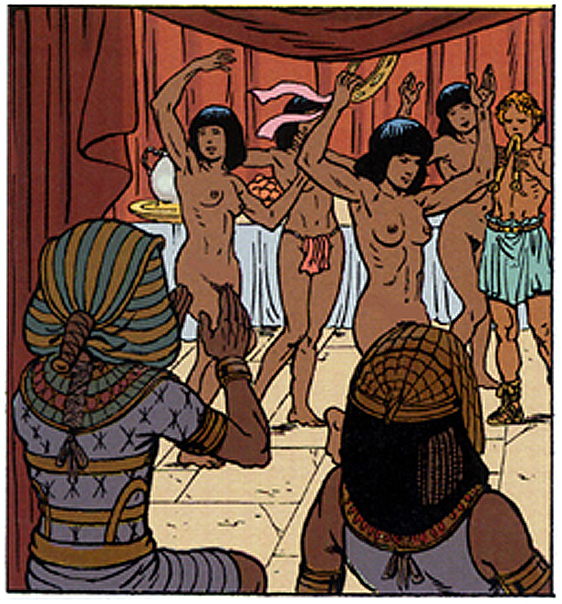

Ptolémée n’en a cure, tout entier pris par sa passion de vivre ‘l’Etat c’est moi’. Par bon plaisir et contre espèces qui lui permettent de comploter, il a confié la gestion du phare à un étranger. Qui s’empresse de se rembourser en naufrageant les navires !

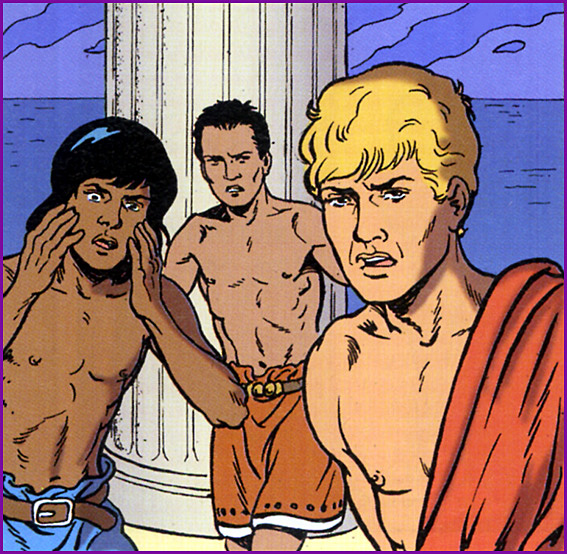

Les deux compagnons vont se mettre en danger pour résoudre le mystère. Ils compromettent leur mission mais leur liberté est de ne pas s’attacher à la politique, ce qui est bien ado. Cœurs purs, ils seront épiés par Philippos, jeune Grec séduisant, élève préféré du maître mais jaloux de son attention pour les deux Romains pas très doués pour les études. Le ressort est bien la passion mais, cette fois, elle se transcende. Les grands de ce monde ne sont pas fiables mais les valeurs élevées permettent toujours de s’en sortir. Parmi elles, l’amitié, la fidélité, le courage. Ptolémée et Cléopâtre sont les anti-Alix et Enak, Démosthène l’anti-Philippos ; ils se jalousent et se détestent alors que les seconds s’aiment comme des frères. Leçon de fratrie aux ados sous couvert de suspense. Nul corps torturé cette fois, mais faire le mur, de bonnes bagarres et une fuite par une conduite d’eau ! Le scénario de Patrick Weber est très réussi.

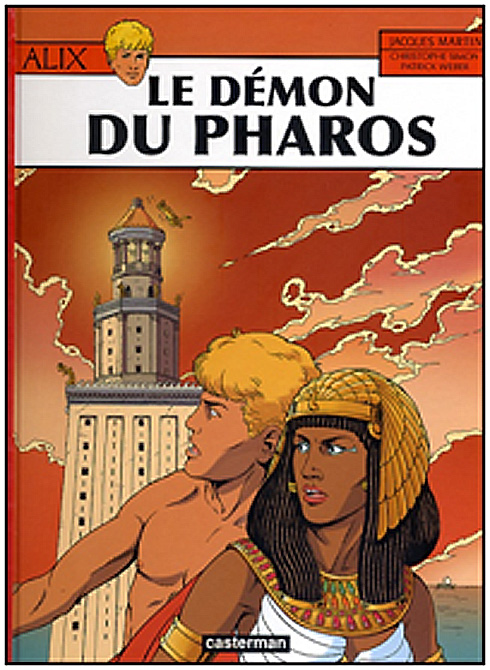

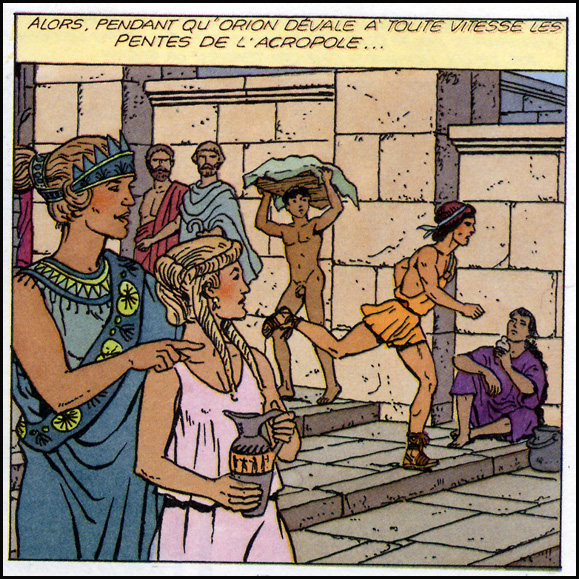

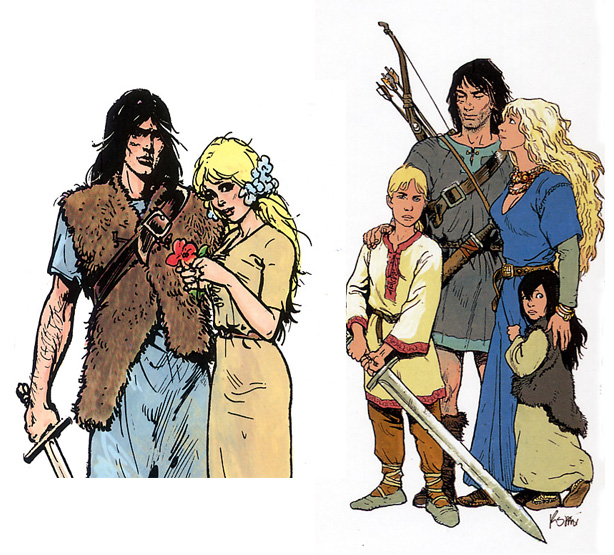

Le dessin de Christophe Simon a bien le dynamisme de Jacques Martin. Il met en valeur les corps, la souplesse musclée de l’adolescence aventureuse ou la grâce diaphane de la jeunesse intellectuelle. Enak, toujours torse nu, est râblé pour ses 15 ans, Alix ne déparerait pas le surf californien, Philippos est plus fin. Clin d’œil à l’époque : pour se dissimuler, Alix et Enak portent à même la peau de courtes capes à capuches pareilles à celles de nos banlieues. Demosthène le méchant a le visage d’un faune, ridé par les intrigues ; Cristène le bibliothécaire celui d’un vieux sage barbu. Cléopâtre est aussi belle que sa légende, son frère et sa sœur aussi, par hérédité. Mais la gamine a le museau froncé de la puberté irritée tandis que Ptolémée a le visage souvent irascible et le torse fluet des habitués de stupéfiants et d’orgies. La cité, grecque organisée, le phare, qui éclaire la civilisation, sont rigoureux et léchés. Le dessin fait, de lui-même, passer un message.

Le dessin de Christophe Simon a bien le dynamisme de Jacques Martin. Il met en valeur les corps, la souplesse musclée de l’adolescence aventureuse ou la grâce diaphane de la jeunesse intellectuelle. Enak, toujours torse nu, est râblé pour ses 15 ans, Alix ne déparerait pas le surf californien, Philippos est plus fin. Clin d’œil à l’époque : pour se dissimuler, Alix et Enak portent à même la peau de courtes capes à capuches pareilles à celles de nos banlieues. Demosthène le méchant a le visage d’un faune, ridé par les intrigues ; Cristène le bibliothécaire celui d’un vieux sage barbu. Cléopâtre est aussi belle que sa légende, son frère et sa sœur aussi, par hérédité. Mais la gamine a le museau froncé de la puberté irritée tandis que Ptolémée a le visage souvent irascible et le torse fluet des habitués de stupéfiants et d’orgies. La cité, grecque organisée, le phare, qui éclaire la civilisation, sont rigoureux et léchés. Le dessin fait, de lui-même, passer un message.

La ville est somptueuse, le phare reconstitué grandiose et la bibliothèque agréable à vivre. Aux navires, il ne manque pas une rame. Mais les astuces techniques du phare peuvent être dévoyées par un usage immoral. La civilisation ne va pas sans le savoir, ni sans dirigeants dignes de l’honorer. Qu’on se le dise chez les gamins !

Jacques Martin, Christophe Simon & Patrick Weber, Le démon du Pharos, 27ème aventure d’Alix, 2008, Casterman, 48 pages, 9.51€.

Interview vidéo du dessinateur Christophe Simon, du scénariste Patrick Weber et de l’historien René Ponthus

L’avis de Manuel Picaud sur Paperblog

The Adventures of Alix sur Wikipedia international

Tous les Alix chroniqués sur ce blog

Commentaires récents