Le « si vis pacem, para bellum » de nos cours de latin est un adage romain qui reste d’actualité. Pour avoir la paix, il FAUT préparer la guerre. Oh, certes ! Les belles âmes répéteront à l’envi qu’il suffit de proposer une arme pour que l’on s’en serve et que donner des pistolets aux petits garçons les amènent, une fois grands, à s’en servir. Rien de plus faux. De même que j’ai imité mon grand-père à 6 ans en fumant des cigarettes de carton, je ne suis pas devenu fumeur ; de même que j’ai joué au cow-boy et aux indiens, au gendarme et au voleur avec mes copains avant 10 ans, je ne suis pas devenu raciste, ni délinquant ; de même que j’ai effectué mon service militaire avec de vraies armes létales, je ne suis pas devenu tueur. Il est temps que les « belles âmes » ferment leurs gueules.

Tout est venu, dans ma génération, de l’explosion hormonale, sentimentale et amorale de 1968. Je garde une nostalgie pour cette époque de libération tous azimuts qui a apporté beaucoup d’air frais à une société française restée cléricale, patriarcale et autoritaire jusqu’au milieu des années 1960 encore, dans la lignée des paysans qui faisaient la majorité de la population. Mais je suis lucide. Si, à l’époque, il fallait déclarer la guerre à la guerre, militer pour la paix au Vietnam, brailler contre l’extension du camp militaire du Larzac au détriment de bonnes terres à cultiver ou à paître, « la paix » n’est pas une fin en soi. Elle se construit. Seuls les Allemands trop gras et trop flemmards de la gauche gâtée préféraient « être plutôt rouges que morts » – pas les Hongrois en 1956, ni les Tchèques en 1968, ni les Polonais en 1982, encore moins les Ukrainiens en 2022.

Pour ne pas être menacé, mieux vaut être fort. Cela ne signifie pas qu’il faut user de sa force, mais au moins la montrer. Je ne connais aucun gamin sportif et costaud qui soit harcelé par ses camarades. Seuls les faibles et les timorés le sont, surtout ceux qui ont une vulnérabilité particulière, comme des désirs sexuels différents ou un handicap physique appelant à la moquerie. On dit même que dans les banlieues, les bons élèves sont traités de bouffons parce qu’ils réussissent dans le système alors que la majorité n’y pense même pas.

Si nous reportons ce comportement scolaire aux relations internationales, être fort signifie avoir la puissance économique, le statut moral et la force militaire nécessaire pour se faire respecter. J’y ajoute les alliances, cruciales dans ce monde qui se globalise et où émergent de gros blocs. L’erreur, à mon avis, de la Russie et de son dirigeant tyrannique Poutine, est de s’isoler de l’Occident tout entier. En croyant bêtement que s’associer à la Chine ou à l’Iran, pays dictatoriaux et parias, suffira à préserver la civilisation orthodoxe, c’est avoir une courte vue et ne pas mesurer que la démographie elle-même est une puissance. Que va donc peser une Russie de moins de 150 millions d’habitants d’ici 30 ans face à une Chine qui en comprend dix fois plus et un Iran ou une Turquie qui l’auront presque rejoint ? Quand on ne peut être fort tout seul, mieux vaut être fort à plusieurs.

C’est pourquoi l’alliance atlantique appelée Otan est une force complémentaire à l’alliance économique appelée Union européenne. Ne rêvons pas trop sur l’alliance politique, ce n’est pas demain qu’elle se fera, sauf si une guerre ouverte contre une civilisation concurrente venait à nous souder brusquement. Ce qui n’est pas impossible au vu de cette dernière année.

Pour le moment, l’agression sans préavis d’un pays pacifique par un pays tyran, sur le territoire européen même, incite la France et tous les Français à réviser leur façon de voir. Tout d’abord, il n’y a pas de « dividende de la paix ». C’est une illusion confortable, entretenue à dessein par la propagande communiste hier et poutinienne ou chinoise aujourd’hui. Ces civilisations ne sont clairement pas les nôtres et elles ne désirent nullement converger vers un « universel » dont on s’aperçoit qu’il n’est qu’un idéalisme occidental. Un jour peut-être, la Terre sera une seule planète et les croyances comme les mœurs entreront dans une seule grande civilisation. Mais nous en sommes encore très loin !

Le réalisme oblige donc à être lucide sur nos forces et sur nos faiblesses. Pour la France, notre force est tout d’abord nucléaire. Voulue par le général De Gaulle, dans une prescience de génie qui n’appartient qu’à lui, cet instrument de la puissance montre à la fois l’inventivité technologique de nos ingénieurs et la volonté politique de nos dirigeants de garder un certain rang international, malgré notre taille moyenne et notre économie qui se rétrécit.

Car notre faiblesse est avant tout dans l’économie. Si l’État a formé ce pays composite que l’on appelle la France, l’Administration proliférante durant des décennies a stérilisé son initiative et inhibée ses investissements : où sont les fonds de pension à la française ? le fonds souverain sur l’exemple de la Norvège ? Tout est plus cher en France, à commencer par les taxes et les impôts, la TVA au taquet, les procédures et réglementations tatillonnes. La start-up qui a élaboré un vaccin contre le Covid n’a pas obtenu de financement en France et a dû s’exiler en Angleterre. Déjà hier, l’invention du Minitel, très en avance, n’a pas accouché de l’Internet, qui s’est fait aux États-Unis grâce au financement de l’armée. Et tout est à l’avenant. Ce ne sont que lobbies protectionnistes, parlementaires incompétents, agents du trésor inventifs, et pression constante de la morale de gauche pour toujours plus dépenser pour le « social » et toujours moins investir dans l’industrie.

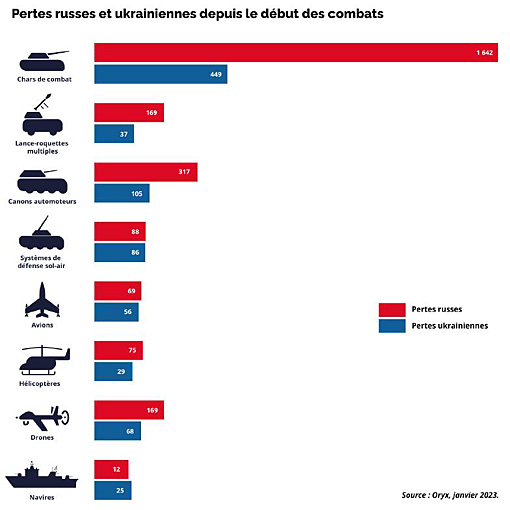

La guerre en Ukraine nous montre que toute armée doit être prête avec assez de matériel et un entraînement qui convient, mais que cela ne suffit pas. Le moral de la nation est primordial pour résister à l’envahisseur, mais les capacités de production et les moyens d’acheter des munitions ou des matériels nécessaires à l’extérieur sont aussi importants. Plus encore, la capacité d’initiative est le maître mot. Il faut de l’agilité au soldat sur le terrain pour comprendre la manœuvre de l’ennemi et des sous-officiers pour la contrer, il faut de l’agilité à l’arrière pour assurer la logistique nécessaire, il faut de l’agilité diplomatique pour s’assurer les alliances vitales. Le président Zelensky fait cela très bien alors que le tyran Poutine se repose sur ses lauriers de lieutenant-colonel d’un service annexe. L’agilité est loin d’être le maître mot de la Russie d’aujourd’hui, après celle de l’Union soviétique hier. Tout est contrôlé d’en haut et le « plan » ne permet pas de réagir sans retard à ce qui survient à la base.

Pour nous, la défense consiste tout d’abord dans le nucléaire, ensuite dans l’OTAN, troisièmement dans la force de résilience et d’attaque de nos réseaux d’information, et seulement enfin dans les réserves en hommes et en matériel d’une guerre classique.

Pour cela, si nous avons des avions, il nous manque des drones. Les avions ont montré qu’ils étaient vulnérables aux moyens de défense antiaériens puisque la Russie en a perdu beaucoup dans cette guerre depuis un an, alors que les drones sont peu chers, opérationnels depuis la base, et très utiles aux commandements sur le terrain.

Il nous reste également à programmer des lois de Défense qui soit suffisamment durables pour assurer aux entreprises de l’armement une visibilité, et relocaliser certaines productions vitales comme celle des poudres.

Mais aussi encourager la formation de main-d’œuvre technique spécialisée dans l’industrie comme dans les télécommunications et l’informatique, sans oublier l’organisation sanitaire pour traiter les blessés du terrain comme ceux de l’arrière, qui seront inévitables en cas de guerre ouverte.

Plus que jamais, si tu veux la paix, prépare la guerre ! Un programme complet qui ne mobilise pas que l’armée mais jusqu’aux entreprises et aux citoyens. La clownerie du parlementarisme saisi par la gauche à l’Assemblée déconsidère non seulement les guignols députés de la Nupes, mais le régime parlementaire tout entier. Comme disaient les vieux après 14-18, « il leur faudrait une bonne guerre ».

Pour notre malheur, elle vient !

Commentaires récents