Qui se souvient de René Masson ? Il a connu le succès, puisque que publié en collection de poche. Né en 1922, il fut récompensé en 1955 par le Prix Eugène-Dabit du roman populiste après avoir coscénariste Les Diaboliques de Clouzot (où Johnny Hallyday apparaît, à 14 ans). Ses romans évoquent le Paris populaire des immigrés d’Europe centrale après-guerre, la misère des taudis, les gamins livrés à eux-mêmes sous la coupe d’une fille de 14 ans qui monte les coups et organise la bande.

Ne voilà-t-il pas qu’elle a remarqué qu’une splendide Cadillac vient régulièrement à la lisière de son quartier parisien mal famé livrer un jeune garçon de la haute société, vêtu d’un complet veston avec cravate de soie et chaussures sur mesure ? Le garçon prend des leçons particulières avec un agrégé d’université réduit à compléter sa maigre pension (car « la retraite », confort d’aujourd’hui qui semble naturel, n’a pas existé avant les lois de 1945 en France, et ceux qui avaient travaillé avant n’avaient pas cotisé).

L’élève a 14 ans et se nomme Cric Stein, Cric étant le surnom pour Christian. Un prénom catholique, qui marque l’abandon de la religion juive par ses parents, dont quelques allusions permettent de penser qu’ils ont immigré depuis la Bessarabie avant ou après la guerre. Fleur a le même âge et ses seins n’ont guère encore poussé sous sa robe déchirée, mais elle mène sa bande d’une main de fer car elle est cohérente et sait ce qu’elle veut. Il y a les grands de 16 ou 17 ans, qui travaillent parfois aux Halles comme débardeurs, repérant ainsi les camions où chaparder, et les petits de 12 ou 13 ans qui font le guet, détournent l’attention et planquent la came. La bande se réunit dans la cave de l’immeuble de la rue du Roi-de-Sicile, dans le 4ème arrondissement, parallère à la rue des Rosiers. Fleur y croupit avec sa mère infirme, et la photo de son frère aîné Gyuri. Il s’est fait poisser pour le meurtre de deux cognes et qu’on va guillotiner.

Fleur a décidé d’enlever Cric et de lui faire écrire une lettre pour réclamer une rançon. Qui croira que ce sont des mômes qui ont enlevé un môme ? La police ne saura pas où chercher ; quant aux parents, ils s’empresseront de payer pour récupérer leur fils unique… Ce n’est pas vraiment ce qui va se passer. Fleur est trop naïve si elle croit que les parents aiment à ce point leurs enfants, et qu’il n’y a que des incapables de flics pour enquêter.

Au sortir d’une leçon, alors que la Cadillac avec chauffeur n’est pas encore arrivée au bas de l’immeuble du prof pour reprendre le garçon, Fleur aborde Cric pour lui vendre des allumettes, puisqu’elle voit qu’il sort un paquet de cigarettes qu’il a demandé au chauffeur en cachette de ses parents. Il n’en veut pas. Fleur lui montre alors un petit carnet rempli de photographies obscènes, ce qui attire derechef l’attention du prime adolescent. Lorsqu’il sort son portefeuille gravé à ses initiales pour la payer, un gamin le lui chipe avant de s’enfuir. Fleur l’encourage à le poursuive car il boite, et le rattraper sera aisé. Le gamin enfile les rues, est repris, le portefeuille rendu, mais un grand surgit qui dit qu’il est son frère et qu’il va le corriger, mais que Cric doit venir l’expliquer à sa mère pour lui faire la leçon. Le naïf se laisse faire.

Il lui en cuira bientôt. Amené, rue après rue, devant un immeuble crasseux de la rue du Roi-de-Sicile, il est poussé dans la cave et enfermé avec la bande. Là, chacun guigne un vêtement : qui la cravate, qui les grolles, qui le veston, qui le pantalon. Cric se rebelle mais est frappé au visage, il saigne. Il se retrouve bientôt pieds nus en caleçon – pauvre comme Job. Fleur, charitable, ordonne qu’on lui jette un pantalon troué et un vieux chandail. C’est ainsi misérablement vêtu, meurtri, sans pouvoir se laver, que Cric va vivre quelques jours.

Il avoue prendre quelque plaisir ambigu aux vêtements qui le grattent, à la saleté dans laquelle il se vautre, à l’argot parigot du ghetto, aux combines troubles des gamins. Un matin qu’il se trouve seul avec Fleur, il détourne son attention pour qu’elle découvre le vasistas afin de voir le jour, s’empare d’une bouteille et lui tape dessus. Elle est groggy, il s’évade. Mais il a le malheur de rencontrer, dès la porte de l’immeuble, le reste de la bande qui revient en retard d’une maraude. Il fuit dans les étages, se cache, est rattrapé…

Son père, plus prêt de ses intérêts et de sa réputation que de son fils, n’a pas appelé la police mais a mandaté un privé pour enquêter. Près de ses sous et, une fois encore de sa réputation, il a choisi la plus petite agence, inconnue, dans un mauvais quartier. Cric doit sa survie qu’à l’astuce de l’ancien flic de la PJ qui a monté seul son agence d’enquêtes en tous genres. La police a repéré des faux-monnayeurs et l’homme aux cheveux blancs devenu détective a repéré une très jeune fille qui en écoule. Il la suit, note son adresse. C’est pourquoi il revient dans l’immeuble, accompagné de deux flics. Ils veulent poisser la bande de voleurs à la tire, de complices de faux-monnayeurs et de commerce d’image pornographiques.

Cric est mal en point, récupéré tabassé dans la cave in extremis, soigné à la hâte, et ramené en famille. Il retrouve sa chambre, ses parents. Lesquels n’ont pas porté à son affaire toute l’attention qu’elle méritait: son père, financier, n’a pu se libérer « d’une réunion d’actionnaires » pour le voir sauvé, sa mère « s’est alitée » sous le choc et se contente de geindre.

Sous cette fable écrite quasiment pour le jeune âge, l’auteur contraste les classes sociales. Bien que de même milieu juif échappé des enfers de la Seconde guerre mondiale, la famille Stein et la bande de voleurs rue du Roi-de-Sicile n’ont rien en commun. L’argent fait la différence. D’où la vie entre soi : enfance unique solitaire pour Cric, enfance grouillante de frères et sœurs et de copains de bande pour Fleur et les autres. École privée ou école de la rue ; avenir tout tracé ou débrouille au jour le jour. Venir d’ailleurs exige de s’intégrer, mais comment y parvenir sans aide, dans la pauvreté ? Une fois intégré, l’immigré récuse les nouveaux immigrés par réflexe de classe. Il poursuit l’argent dans la finance, la considération dans un quartier chic, la discrétion en ne faisant surtout pas appel à la police.

Une curiosité de roman, qui nécessite parfois le Dictionnaire de l’argot pour entraver la jactance des années cinquante qui a beaucoup vieilli.

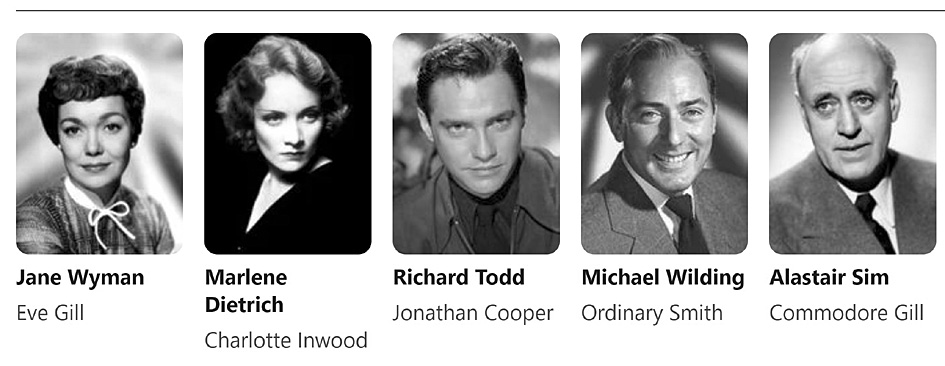

D‘après le roman Les Gamins du Roi-de-Sicile, Pierre Chenal a tiré un film intitulé Les Jeux dangereux en 1958.

René Masson, Les jeux dangereux – Les gamins du Roi-de-Sicile, 1950, J’ai lu 1971, 250 pages, €7,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents