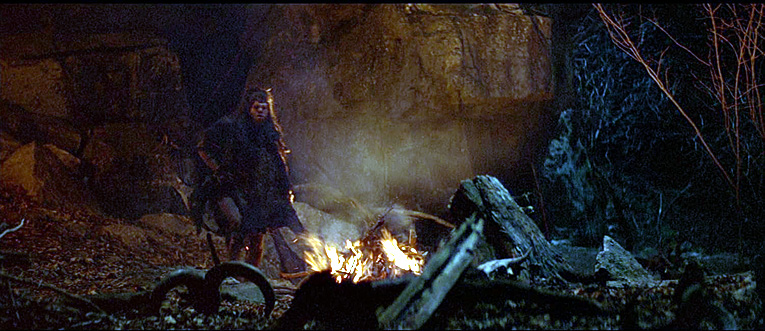

Tout commence comme un camp scout, le feu allumé dans la nuit, la meute emmêlée dans l’abri sous roche. Les amis proches dorment enlacés et se font des papouilles. Au matin, les plus jeunes vont au ruisseau à moitié nus prendre leur bol d’eau et se débarbouiller, occasion de s’enfiler dans l’euphorie du réveil.

Tout change brutalement lorsqu’une horde voisine vient attaquer à coups de massue les êtres vulnérables, puis la tribu sous l’abri. Car nous sommes, dit-on, il y a 80 000 ans, et pas dans un camp de vacances. Ce sont des Homo erectus tout poilu, simiesques et jaloux. La tribu des Wagabou veut voler le feu des Oulhamr néandertaliens. La force gagne sur le droit, et les Oulhamr, décimés, doivent fuir en emportant un ou deux blessés – qui vont succomber en route. Les loups, alléchés par l’odeur du sang, s’en donnent à cœur joie. La petite bande survivante se réfugie dans les marais, où le gardien du feu les rejoint, non sans risque de choir dans un trou d’eau et de noyer la flamme fugitive, conservée dans une lanterne ouverte. Las ! Lorsqu’il les rejoint, le feu s’est éteint, faute de combustible sec.

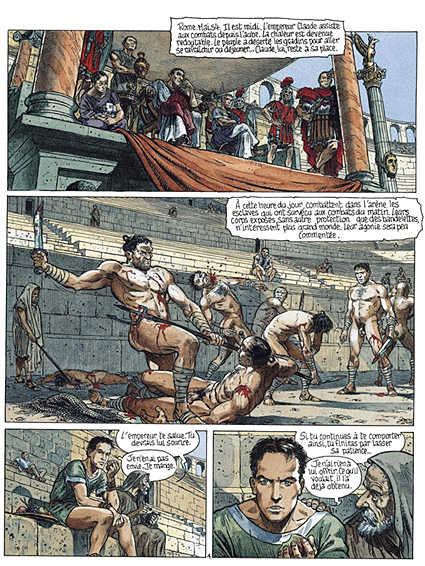

Dès lors, le vieux chef mandate les plus vigoureux de la tribu Oulhamr pour aller quérir le feu, soit dans la nature s’il y a un incendie, soit en le volant à d’autres hommes. Naoh (Everett McGill), Amoukar (Ron Perlman) et Gaw (Nameer El-Kadi) se mettent en route. Ce sont des Néandertaliens, mais le film leur donne exprès une allure de singe, soi-disant pour que le public reconnaisse ses propres préjugés et « aime ». Les préhistoriques se dandinent et sont vêtus en loques de pauvres bêtes non cousues ; ils portent des bâtons qui ont plus l’air destinés au feu qu’à se défendre. Un couple de tigres à dents de sabre les poursuit et veut en faire son repas. Les trois se réfugient sur un arbre rachitique durant des heures, perchés inconfortablement, sans rien à manger que les feuilles qu’ils dépouillent. Un instant de sommeil, une branche qui craque, et l’un d’eux se retrouve par terre, affolé de remonter au plus vite. Mais les tigres sont partis, lassés. Ils ont choisi un autre restaurant.

Les trois Oulhamr voient de loin fumer un foyer. Ils n’ont rien mangé depuis la veille et le gibier qui fuit les fait saliver. La tribu Kzamm, elle aussi néandertalienne, fait cuire des morceaux. Deux Oulhamr font diversion pour attirer les Kzamm tandis que Naoh part voler le feu. Il y parvient, mais se fait attaquer par un puissant Kzamm qui, dans la lutte, lui bouffe les couilles qu’il garde à l’air, à l’écossaise. C’est l’Ivaka Ika (Rae Dawn Chong), prisonnière Homo sapiens toute nue et couverte de boue, capturée pour être mangée, qui se délivre de ses liens et vient faire allégeance au mâle dominant Oulhamr. Son compagnon juvénile, un bras déjà croqué, n’a pas survécu. Elle applique des plantes écrasées sur la blessure de Naoh et, plus tard, lui taillera une pipe pour savoir si tout est réparé. Le jeune mâle, qui n’avait jamais vu ça, est conquis. Malgré les autres, il accepte qu’Ika les suive, et empêche que ses copains la baisent. Il se la réserve pour lui tout seul. Une rencontre avec une harde de mammouths met en fuite les Kzamm poursuivants, car Naoh a l’intelligence de soumettre au chef de la harde, une poignée d’herbes tendues en guise d’hommage.

Mais il doit rapporter le feu, tandis qu’Ivaka veut rejoindre sa tribu. Dilemme. Lorsqu’elle part un matin, il la suit, au grand dam de ses compagnons, qui ne peuvent que lui emboîter le pas. Aux abords de la tribu Homo, Noah s’aperçoit qu’ils vivent en village, des cahutes faites de bois entrecroisés sur lesquels des peaux protègent de la pluie. Mais un marais protège l’endroit, et le rustre s’y enlise, n’ayant aucune conscience. Il est délivré par les Sapiens Ivaka, qui rient de le voir en position inférieure. Tous babillent en langue inconnue, inventée dit-on par Anthony Burgess, l’auteur d’Orange mécanique. Pas de sous-titres, d’ailleurs cela ne vaut pas la peine. Les Néandertaliens communiquent par des grognements d’orang-outan, des criailleries de chimpanzé et quelques onomatopées de gorilles soulignées de gestes éloquents. Les Ivaka, plus évolués, parlent car ils sont Sapiens, mais leurs comportements dit bien assez.

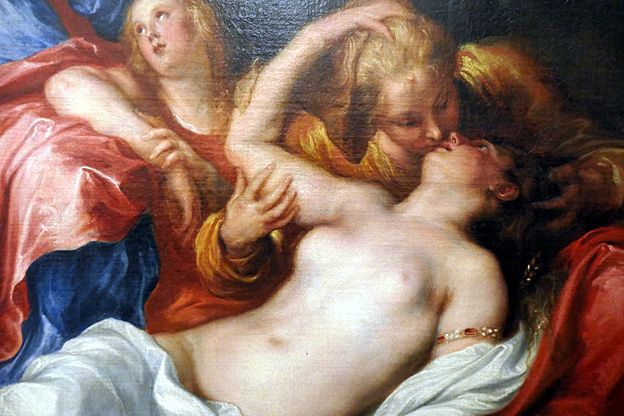

Après avoir été nourri, l’Oulhamr est invité fortement à engrosser une « vénus » callipyge, comme celle trouvée à Willendorf. Cela pour le bien de la tribu, trop endogame, qui doit renouveler ses gènes. Et il est vrai, on ne le savait pas à l’époque du roman de Joseph Henri Rosny aîné (dit J.H. Rosny avec son frère Séraphin), La Guerre du feu, paru en 1909 – ni à celle du film, sorti l’année de la gauche au pouvoir et des mammouths du PS, que des Sapiens se sont croisés avec des Néandertaliens (même si c’était 30 000 ans plus tard). Il en subsiste des gènes résiduels dans notre génome. En revanche, les Erectus (style Tautavel) avaient disparu depuis au moins 120 000 ans. Les Sapiens Ivaka apprennent au Néandertalien Oulhamr leurs techniques avancées : l’art de peindre son corps, la construction d’abris, se laver dans l’eau claire, orner son cou, les sentiments pour une personne, fabriquer une poterie primitive (ce qui n’est pas avéré par l’archéologie avant au moins 60 000 ans plus tard). Ils savent surtout produire le feu en frottant deux bâtons (dans les milieux humides, l’étincelle de silex est plus efficace).

Les deux compagnons de Naoh sont capturés de la même façon, en s’enlisant dans le marais. Ils sont bizutés et reconnaissent Naoh, déguisé en Ivaka, tout nu sauf, cette fois, un cache-sexe, et le corps peint de boue. La nuit, Gaw et Amoukar l’assomment car il ne veut pas venir avec eux. Ika, qui connaît l’amour, contrairement aux néandertaliens selon le film, les suit. Elle les aide à trouver le chemin entre les fondrières. Gaw, entendant un couinement dans une grotte s’avance par curiosité et trouve un ourson. Sa mère, ulcérée, le lacère comme elle peut et Gaw est sérieusement blessé, mais pas mort (ce qui n’est guère réaliste). Son ami si proche Amoukar le porte sur ses épaules.

A proximité de leur clan, Aghoo (Franck-Olivier Bonnet) et ses frères, veulent leur voler le feu pour avoir du prestige auprès du clan. Mais Naoh et Amoukar ont appris auprès des Ivaka à fabriquer autre chose que les épieux rudimentaires des néandertaliens. Ils les tuent à distance à l’aide des propulseurs de sagaies (qui n’existaient pas il y a 80 000 ans, mais seulement 40 000 ans plus tard…). La tribu exulte lorsqu’ils rapportent le feu dans sa lanterne ouverte : Aaahhh ! Le gardien du feu s’en empare mais, toujours aussi niais, tombe à l’eau – et le feu s’éteint : Ooohhh ! Les survivants sont désespérés.

Mais Naoh a appris auprès des Sapiens à faire naître le feu. Il s’y essaie maladroitement, vite remplacé par Ika, qui réussit sans peine. Aaahhh ! Ainsi Néandertal a-t-il évolué grâce à Sapiens, suggère le film comme le roman. Une belle histoire qui n’a pas grand-chose de vrai, selon les restes archéologiques. Néandertal s’est éteint parce que Sapiens lui a plutôt ravi ses territoires de chasse, et parce qu’il était plus social, donc plus intelligent collectivement.

C’est dire que ce film n’est PAS un documentaire sur la préhistoire, mais une fiction tirée d’un roman On savait alors peu de choses sur les homininés anciens et le roman de 1909, comme le film de 1981, amalgament dans une bestialité grossière les diverses branches du genre Homo, sans souci des dates, ni de la vraisemblance. Il y a 80 000 ans, les Homo n’étaient pas des singes échappés des arbres, comme la caricature des cons (servateurs) le voulait, niant la science de Darwin au profit de la croyance biblique. Ils étaient à l’inverse des êtres sociaux qui avaient un langage autre que de grognements, enterraient leurs morts depuis 20 000 ans déjà, savaient tailler savamment le silex et user d’outils et d’armes en os. Contrairement à ce qu’affirme le réalisateur pour se défendre, aller dans le sens des croyances n’est PAS de la pédagogie à l’usage des masses. La société française en 1981 était-elle moins « évoluée » que celle de 2025 ? Ou fallait-il préparer les gens à « croire » plutôt qu’à vérifier, à préférer le mythe et la belle histoire à la vérité scientifique ?

Le film d’Annaud, trop près du roman de Rosny, use plus de l’imaginaire collectif que des connaissances archéologiques. Le roman, pour sa part, a suscité nombre de vocations, dont celle du grand préhistorien Henry de Lumley, fouilleur de Tautavel et du Lazaret, qui avait 9 ans lorsqu’il l’a lu à Marseille, lorsque son collège a été bombardé et qu’il a dû rester à la maison. Même chose pour le préhistorien François Bordes, à 11 ans. L’histoire reste une aventure, située loin dans le temps. Y est condensée toute une série de comportements humains acquis progressivement : le rire, l’hygiène, l’amour de face qui fait jouir sa partenaire (par frottis du clitoris), les sentiments, l’usage du feu, la construction, les armes. Si les dialogues sont surtout des borborygmes ou des glapissements, la musique de Philippe Sarde ponctue avec bonheur les moments dramatiques, d’horreur ou de joie. Ika est enceinte et Naoh la prend contre lui pour regarder la lune – début d’une religion et d’un avenir. Le triomphe de la volonté.

César 1982 du meilleur film et meilleur réalisateur

Saturn Awards 1982 du meilleur film international

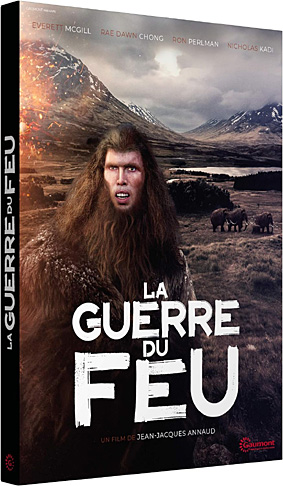

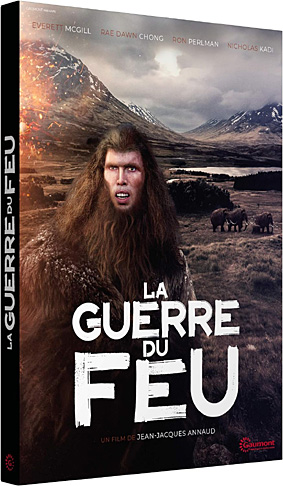

DVD La guerre du feu, Jean-Jacques Annaud, 1981, avec Everett McGill, Rae Dawn Chong, Ron Perlman, Nameer El-Kadi, Gary Schwartz, Gaumont 2021, 1h36, €13,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents