Il est assez rare qu’un romancier se renouvelle ; eh bien, avec Jonathan Coe, le lecteur n’est jamais déçu ! Cet Anglais de 50 ans a une capacité adolescente d’imaginer des histoires à chaque fois autres. Ancrées dans sa génération, celle qui a vécu sa jeunesse après 1968 et son âge mûr sous Lady Thatcher et Sir Blair. La satire de ses semblables n’est jamais loin, le tempérament porté à l’humour non plus. Mais l’invention est reine.

Il est assez rare qu’un romancier se renouvelle ; eh bien, avec Jonathan Coe, le lecteur n’est jamais déçu ! Cet Anglais de 50 ans a une capacité adolescente d’imaginer des histoires à chaque fois autres. Ancrées dans sa génération, celle qui a vécu sa jeunesse après 1968 et son âge mûr sous Lady Thatcher et Sir Blair. La satire de ses semblables n’est jamais loin, le tempérament porté à l’humour non plus. Mais l’invention est reine.

Imaginez : d’une rencontre improbable (une Chinoise et sa fille complices au jeu de cartes), en un moment unique (un soir en Australie en attendant l’avion de Londres après avoir revu son père pour la première fois depuis 25 ans), le héros défile au gré de ses rencontres son existence de loser né de loser – et se sent renaître par ses propres forces… jusqu’à la boucle finale dont je ne vous dirai rien !

Exister est un éternel recommencement : telle est la tragédie humaine. L’éternel retour du même disait Nietzsche, la personnalité façonné par les complexes familiaux avant 6 ans disait Freud, l’attraction du mimétique disait René Girard – toute tentative d’épuisement d’une explication est bonne – mais il reste le vif du Sujet. Dépressif après que sa femme l’ait quitté en emmenant sa fille, Maxwell (au prénom de marque de café…) va retrouver son père exilé à Sydney après la mort de sa propre femme, 25 ans auparavant. Il porte le nom de Sim, comme le comique mais surtout comme la carte dont la puce permet de communiquer dans notre ère numérique. Rien n’est hasard chez Coe : prénom commercial et nom TIC (technologies de l’information et de la communication) – nous sommes en plein XXIème siècle.

Or la communication de masse et les messages constants du marketing ne servent pas aux meilleures relations. Au contraire ! la massification isole, la technologie dépersonnalise, le rapport humain prend un mode artificiel de marchandise ou d’optimisme industrieux. Les Américains repus et gaspilleurs sont-ils plus heureux que le populo des banlieues de Londres ? Pas vraiment. Ce pourquoi Mister Sim parle à son GPS (eh oui ! Mr signifie Mister et pas Monsieur, qui s’écrit M. en français…). La voix féminine et raisonnable du GPS est bientôt baptisée Emma (comme la Bovary ?) et permet de rêver à une compagne qui ne juge jamais, qui dit toujours comment il faut aller.

Les Anglais savent même inventer des métiers loufoques comme l’étudiante Poppy, chargée d’enregistrer les annonces des aéroports pour les louer comme service aux maris infidèles. Bien plus fort que le marketing de Lindsay sur les brosses à dent qui consiste à faire partir simultanément quatre commerciaux du siège social pour joindre les quatre points cardinaux les plus éloignés du Royaume en Toyota Prius (énergie hybride), afin de proposer des nettoie crocs à manche en bois fabriqué local et tête amovibles (développement durable) ! Toute la misère de celui qui veut bien faire pour les humains et la planète, mais sombre dans la dernière idéologie à la mode (recyclage du gauchisme 68 et de l’adulation de Mao, Castro et autres…).

Mr Sim opère une quête de l’andropause (il a 48 ans – comme l’auteur). Il apprend qu’il est né par hasard, parce que son père a confondu deux pubs (bars) du même nom, rencontrant par là même une fille au lieu d’un garçon… Lui-même s’est marié par hasard avec n’importe qui, parce que sa petite copine a surpris son père à se branler sur une photo pliée en deux sur laquelle est était en maillot de bain… à moins que ce ne soit pour son frère Chris, quasi nu lui aussi, de l’autre côté de la photo. Mr Sim a fait une fille mais ne sait pas l’aimer, il est inattentif à ses métamorphoses et désirs, il ne sait pas répondre aux questions des enfants. Il pousse même dans les orties le gamin de 8 ans torse nu et jambes nues de son meilleur ami – par dépit, par vengeance, par désir ? Il est fasciné par le destin de Donald Crowhurst, navigateur parti faire le tour du monde à la voile en même temps que Moitessier en 1969 – et qui a triché en fabriquant un faux carnet de bord pour rester à croiser dans l’Atlantique sud au lieu de passer les caps. C’était au bon vieux temps d’avant la technique qui voit tout, qui sait tout, qui traque tout…

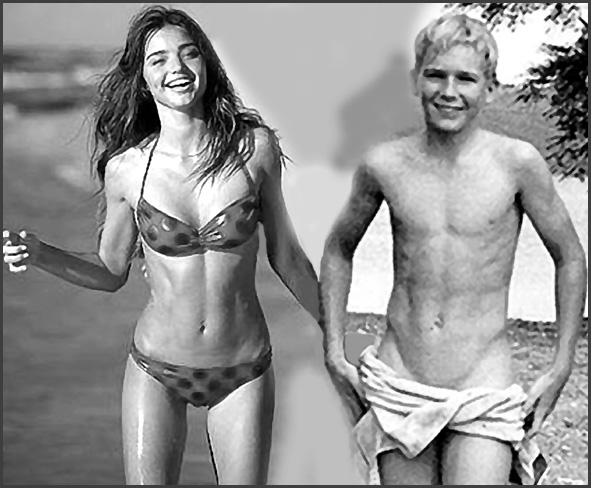

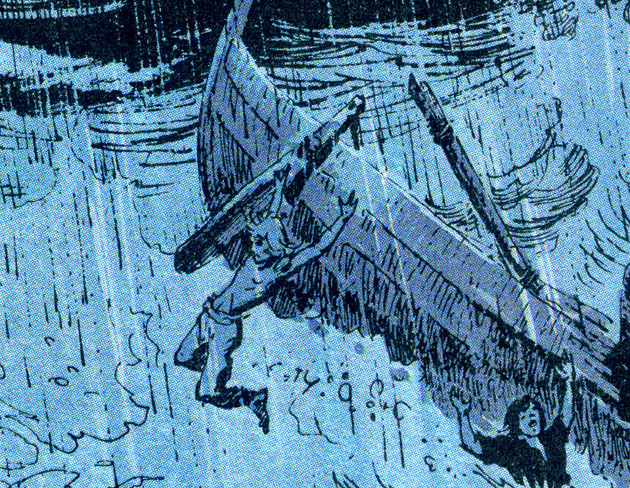

Mr Sim opère une quête de l’andropause (il a 48 ans – comme l’auteur). Il apprend qu’il est né par hasard, parce que son père a confondu deux pubs (bars) du même nom, rencontrant par là même une fille au lieu d’un garçon… Lui-même s’est marié par hasard avec n’importe qui, parce que sa petite copine a surpris son père à se branler sur une photo pliée en deux sur laquelle est était en maillot de bain… à moins que ce ne soit pour son frère Chris, quasi nu lui aussi, de l’autre côté de la photo. Mr Sim a fait une fille mais ne sait pas l’aimer, il est inattentif à ses métamorphoses et désirs, il ne sait pas répondre aux questions des enfants. Il pousse même dans les orties le gamin de 8 ans torse nu et jambes nues de son meilleur ami – par dépit, par vengeance, par désir ? Il est fasciné par le destin de Donald Crowhurst, navigateur parti faire le tour du monde à la voile en même temps que Moitessier en 1969 – et qui a triché en fabriquant un faux carnet de bord pour rester à croiser dans l’Atlantique sud au lieu de passer les caps. C’était au bon vieux temps d’avant la technique qui voit tout, qui sait tout, qui traque tout…

Il se sent inadapté, Maxwell Sim, mal aimé (mère morte, père absent, meilleur ami fâché, femme partie, fille méprisante). La pression d’époque (marketing et communications) le pousse dans ses retranchements et lui renvoie à tout moment sa faiblesse. Il est un loser de la génération baby-boom, un perdant de la compétition, un raté social. Et pourtant humain.

Jeté dans ce monde sans que personne ne l’ait voulu, traversé de désirs inhibés et de messages mal traduits à cause d’une société déboussolée, lent et timide en relations faute de parents à la hauteur. Il est un peu nous et un peu ceux que nous côtoyons sans toujours les voir, encore moins les comprendre. Il est de notre époque, qui ne favorise pas les contacts humains et préfère la médiation technique ; de notre époque coincée qui croit s’être « libérée » en 68 tout en conservant les préjugés sur le sexe, les relations adulte-enfant, le toucher, la conversation.

Un beau roman doux-amer comme les Anglais savent en faire, grave aussi car il parle de ce que nous sommes devenus.

Jonathan Coe, La vie très privée de Mr Sim (The Terrible Privacy of Maxwell Sim), 2010, traduit de l’anglais par Josée Kamoun, Folio Gallimard février 2012, 467 pages, €7.69

Les autres romans de Jonathan Coe chroniqués sur ce blog

Commentaires récents