Parmi l’un de ses premiers Voyages extraordinaires Jules Verne, écrivain pour la jeunesse féru de théâtre, part explorer les entrailles du globe. Il publie son roman comme un récit, exactement un an après l’aventure qu’il date de mai 1863. Le respectable professeur d’université Lidenbrock a acheté un manuscrit d’un alchimiste islandais du XVIe siècle, Arne Saknussemm. De retour dans sa maison ancienne à pignons de Hambourg (aujourd’hui détruite par les bombes incendiaires alliées), il convoque son neveu orphelin Axel, 18 ans, pour lui faire part de sa découverte. Un parchemin crypté de runes s’en détache. C’est le début, haletant, d’une aventure sans équivalent jusqu’alors.

Jules Verne est un poète de la science. Positiviste, comme son temps, il croit dur comme fer aux découvertes et explorations. Le savoir humain n’a d’autres limites que le temps et les préjugés. Chaque pas en avant contre l’obscurantisme est une aventure de l’esprit comme de la volonté. Lidenbrock enrôle l’adolescent Axel, pourtant amoureux de la pupille du professeur, Graüben, 17 ans, et monte aussi sec une expédition vers l’Islande. Il faut près d’un mois, en ce temps là, pour accéder à l’île isolée. Le train jusqu’au Danemark, l’embarquement sur un voilier de commerce, les chevaux jusqu’au volcan éteint Snaeffels au nord-ouest de Reykjavík, enfin l’escalade, puis l’attente. Car le soleil se montre rarement au sommet du volcan entouré de glaciers. Or c’est lui qui, selon le cryptogramme, indique la bonne cheminée du volcan qui mènera au centre de la terre.

Nous sommes dans l’aventure et elle est bien menée ; dans la spéculation scientifique où les doutes comme les hypothèses sont bien expliqués ; dans le théâtre avec les trois personnages aux caractères bien tracés. Lidenbrock est un savant, donc sûr de lui et dominateur mais aussi courageux, entreprenant et résistant, ce qui n’empêche pas une certaine tendresse pour son neveu. Axel est un gamin de 18 ans, donc exalté mais encore tendre, physiquement moins fort que les adultes mais observateur et plein de vie. Hans, l’Islandais chasseur d’eiders, est un flegmatique, fidèle à son patron et à son oie apprivoisée, mais fort comme un Viking. Ces trois caractères-là se complètent.

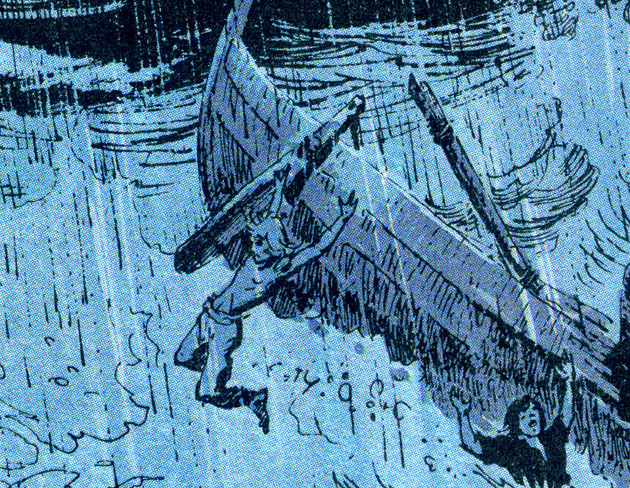

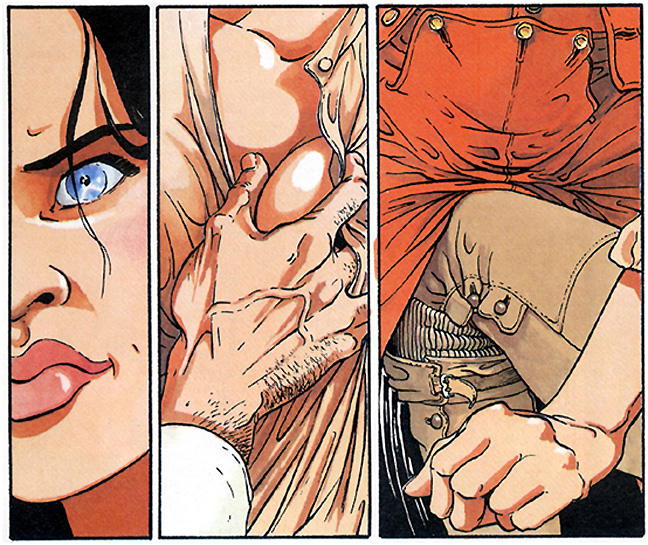

Descendus par un jeu de cordes dans la cheminée volcanique, fort loin du sommet, ils pénètrent dans des galeries sombres, à peine éclairées par les fameuses lampes de Ruhmkorff qui produisent chimiquement de l’électricité. Ils se perdent, crèvent de soif, Axel défaille. Révisant son hypothèse, Lidenbrock rebrousse chemin pour choisir une autre voie et le génie humain permet d’obtenir de l’eau. Une cascade, qui prend toujours la meilleure pente, les guide vers les profondeurs. Axel se perd, étourdi comme un gamin. Une fois encore le génie humain via la science des sons, va permettre de le retrouver. C’est alors une mer intérieure qui s’ouvre, où les trois compagnons vont s’embarquer sur un radeau fabriqué de bois fossile. Rencontre de monstres marins du jurassique, puis d’un cimetière de squelettes de l’ère secondaire et même de l’homme fossile de l’ère quaternaire, dont Boucher de Perthes vient de découvrir les restes dans la Somme !… Pour l’aventure, il fait chaud (et Axel se déshabille), l’atmosphère est saturée de vapeur électrique qui donne une lumière diffuse.

Descendus par un jeu de cordes dans la cheminée volcanique, fort loin du sommet, ils pénètrent dans des galeries sombres, à peine éclairées par les fameuses lampes de Ruhmkorff qui produisent chimiquement de l’électricité. Ils se perdent, crèvent de soif, Axel défaille. Révisant son hypothèse, Lidenbrock rebrousse chemin pour choisir une autre voie et le génie humain permet d’obtenir de l’eau. Une cascade, qui prend toujours la meilleure pente, les guide vers les profondeurs. Axel se perd, étourdi comme un gamin. Une fois encore le génie humain via la science des sons, va permettre de le retrouver. C’est alors une mer intérieure qui s’ouvre, où les trois compagnons vont s’embarquer sur un radeau fabriqué de bois fossile. Rencontre de monstres marins du jurassique, puis d’un cimetière de squelettes de l’ère secondaire et même de l’homme fossile de l’ère quaternaire, dont Boucher de Perthes vient de découvrir les restes dans la Somme !… Pour l’aventure, il fait chaud (et Axel se déshabille), l’atmosphère est saturée de vapeur électrique qui donne une lumière diffuse.

Mais il faut bien conclure. Après cette exploration inédite, et avoir retrouvé une dague gravée aux initiales d’Arne Saknussemm, la voie qu’il indique est bouchée par un séisme. Qu’à cela ne tienne ! Les compagnons n’ont pas emporté autant de bagages sans y trouver quelques ressources. Du fulmicoton fera l’affaire : faisons sauter l’obstacle. Mais là, retournement quasi écologique, la nature ne fait pas toujours ce qu’on veut d’elle. L’explosion libère une lave qui emporte les naufragés sur leur radeau dans de vraies montagnes russes, « à trente lieues à l’heure ». Les voilà échaudés par le magma qui les pousse cette fois vers le haut. Axel ne garde comme vêture qu’un pantalon déchiré avec ceinture, ce qui permet à Hans de le retenir au bord du précipice. Car, sans le voir, ils sont projetés par un volcan à la surface !

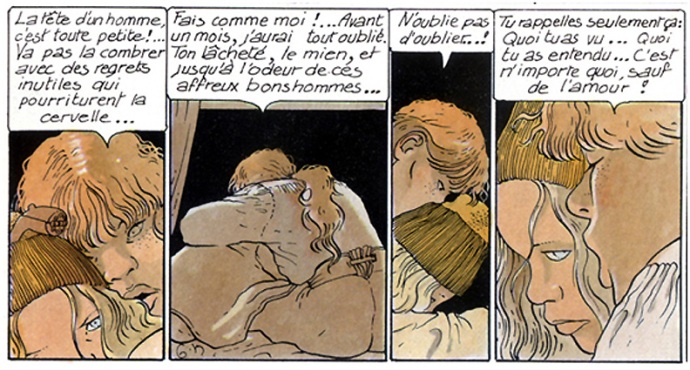

Les voilà sur une pente, dans un paysage d’oliviers, avec la mer bleue au pied. Où sont-ils donc ? Un gamin effrayé de les voir « à moitié nus » le leur apprend : depuis l’Islande, ils se retrouvent dans les îles Lipari ! De retour à Hambourg, ils sont fêtés comme des héros et les controverses scientifiques reprennent de plus belle. Axel n’en a cure : après cette épreuve initiatique, il est définitivement adulte. N’oublions pas que Jules Verne écrit pour les adolescents de son temps. Axel épouse sa Graüben et – l’histoire ne le dit pas – ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Peut-être pas autant que les dix-neuf de cette ferme d’Islande, qu’Axel a mignoté sur ses genoux à l’aller, mais quand même.

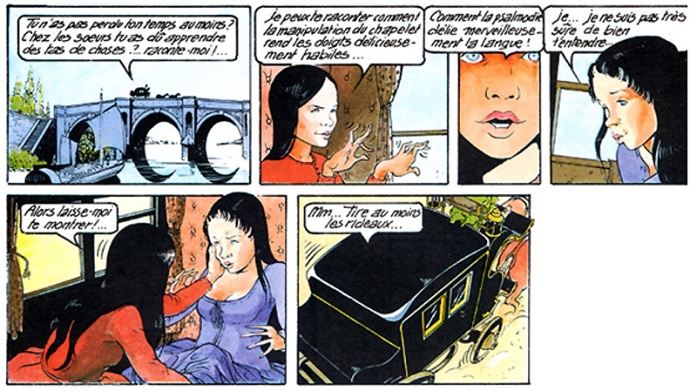

Un film a été tiré de cette aventure en 1959 et il est aussi beau que le livre. D’abord parce que les décors fantastiques ont été bien réalisés, le carton-pâte donnant l’illusion du vrai et les canyons américains faisant très ‘centre de la terre’. Ensuite parce que le réalisateur a ajouté une intrigue entre savants qui donne du piquant policier à l’aventure. La sensualité qui couve dans le roman avec les femmes, bien plus présentes que dans le livre, s’éclate avec Axel en jeune homme athlétique (rebaptisé ici Alec) que les frottements, la chaleur et les malheurs font sortir complètement nu du cratère à l’arrivée – et devant des bonnes sœurs ! Seconde guerre mondiale oblige, le professeur Lidenbrock est renommé Lindenbrock et appartient à l’université d’Édimbourg…Pas question de filmer un héros allemand, tout le monde en devient écossais ! Quatre personnages sont ajoutés à ceux du livre : le professeur Göteborg qui va tenter de piquer l’idée à Lindenbrock, sa femme Carla qui fera partie de l’expédition (impensable aux temps victoriens de Jules !), l’oie Gertrud qui sera l’occasion de scènes filmiques, enfin le descendant Saknussemm en genre nazi régnant sur un empire de mille ans.

Un film a été tiré de cette aventure en 1959 et il est aussi beau que le livre. D’abord parce que les décors fantastiques ont été bien réalisés, le carton-pâte donnant l’illusion du vrai et les canyons américains faisant très ‘centre de la terre’. Ensuite parce que le réalisateur a ajouté une intrigue entre savants qui donne du piquant policier à l’aventure. La sensualité qui couve dans le roman avec les femmes, bien plus présentes que dans le livre, s’éclate avec Axel en jeune homme athlétique (rebaptisé ici Alec) que les frottements, la chaleur et les malheurs font sortir complètement nu du cratère à l’arrivée – et devant des bonnes sœurs ! Seconde guerre mondiale oblige, le professeur Lidenbrock est renommé Lindenbrock et appartient à l’université d’Édimbourg…Pas question de filmer un héros allemand, tout le monde en devient écossais ! Quatre personnages sont ajoutés à ceux du livre : le professeur Göteborg qui va tenter de piquer l’idée à Lindenbrock, sa femme Carla qui fera partie de l’expédition (impensable aux temps victoriens de Jules !), l’oie Gertrud qui sera l’occasion de scènes filmiques, enfin le descendant Saknussemm en genre nazi régnant sur un empire de mille ans.

Il existe aussi un film d’Eric Brevig, sorti en 2008 chez Metropolitan Export. Le professeur devient Anderson, Axel rapetisse à douze ans et devient Sean, tandis que le guide islandais est politiquement et correctement transformé en bonne femme pour plaire aux minorités activistes. Autant dire que ce divertissement commercial est pour môme ou pour faire avaler burgers et coca aux masses lobotomisées. Juste pour faire du fric avec la marchandisation d’un mythe, rabaissé au bas niveau des foules banlieusardes américaines. Seule la 3D pallie la nullité du scénario réécrit.

Ce ‘Voyage au centre de la terre’, auquel on ne peut pas croire une seconde au XXIe siècle, reste actif dans l’imagination, offrant une vision positive de la science et de l’ingéniosité de l’homme. Il donne aux jeunes l’envie de bouger et de pousser leur vie, d’explorer pour la science. Ce n’est pas là son moindre mérite. Mais mieux vaut lire le livre ou voir le film de 1959 que la merde commerciale des années 2000 !

Jules Verne, Voyage au centre de la terre, 1864, Livre de poche jeunesse 2008, 5.22€

Film de Charles Brackett, 1959, Twentieth Century Fox, avec James Mason (Lindenbrock), Pat Boone (Alec), Arlene Dahl (Carla), en DVD, 10.47€

Film d’Eric Brevig (version 3D blu ray) 2009, Metropolitan Export

Commentaires récents