Journaliste féministe hollandaise décédée à 64 ans en 2018, Renate Dorrestein, fille d’institutrice et d’avocat, a fait du « foyer familial » traditionnel sa bête noire. Pour elle, l’amour ne naît pas de l’institution, mais de l’attention aux autres. La mode des familles déstructurées, après le mouvement de mai 68, n’est pas meilleure que le patriarcat pesant des années d’avant. Les névroses sont tout aussi profondes, la solitude en plus.

C’est ainsi que Chris, fillette de 10 ans flanquée de Waldo, son demi-frère de 16 ans et de Tommy, son autre demi-frère de 4 ans, est rétive aux ordres de sa mère – car elle souffre. Elle subit les attouchements de Waldo, perturbé d’une puberté mal assumée au pays des moulins luthériens, et assiste aux mêmes attouchements sexuels du grand sur le petit, qui ne comprend pas et n’aime pas ça. Par honte coupable, Chris ne dit rien, d’ailleurs sa mère Sonia n’écoute pas, éternelle velléitaire incapable de terminer ses phrases.

Sonia ne sait pas ce qu’elle veut et ne peut pas se fixer. Elle a eu trois gosses avec trois amants différents et en essaye un quatrième avec Jaap, plus jeune qu’elle. Il aime bien les enfants et le concept de famille, mais est-elle capable de le vouloir ? En attendant, si elle se sent plus complice de Waldo, qui au fond lui ressemble, elle se hérisse contre Chris, garçon manqué, sadique avec sa poupée Barbie, en refus de « la famille » telle qu’on la rêve. Elle croit que les enfants s’aiment bien entre eux, mais c’est surtout Chris qui aime son petit demi-frère ; Waldo, tourmenté, n’aime que ses pulsions.

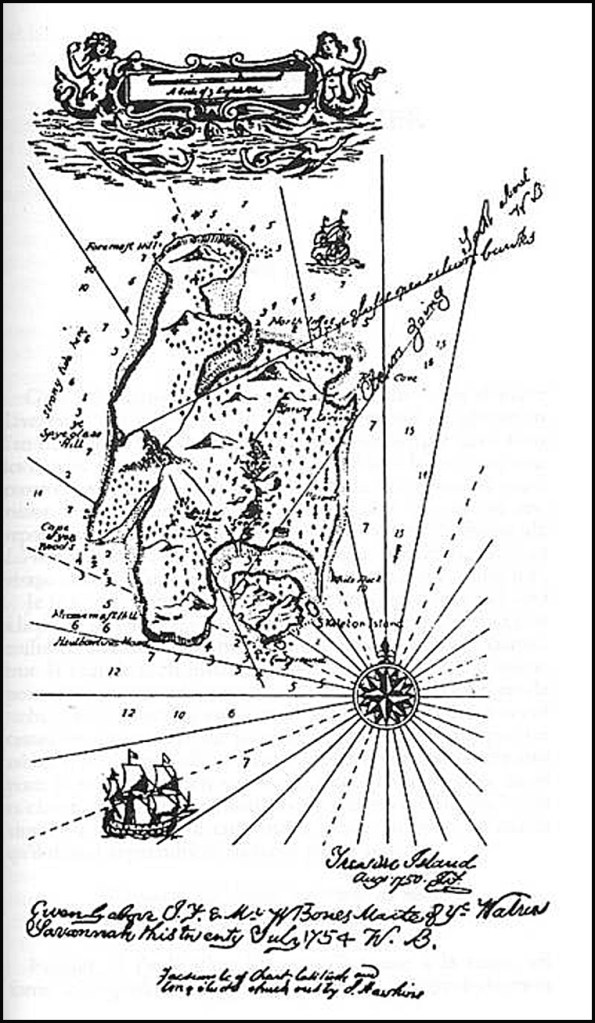

Pour illustrer le bonheur familial, Jaap propose de partir en vacances faire du camping en Écosse, sur l’île de Mull. Waldo veut s’émanciper de la soi-disant « famille » et partir camper tout seul sur l’île. Sonia est contre, mais elle sait qu’il n’en fera qu’à sa tête. Waldo dit au revoir à sa demi-fratrie et demande à Chris de ne rien dire à la mère pour ne pas lui faire de chagrin. Elle ne dira rien, évidemment ; elle est liée à son frère. « Les yeux de Waldo, les seuls yeux qui l’aient jamais vue vraiment, les seuls yeux qui se soient donnés la peine de la regarder vraiment. Le corps dur, anguleux de Waldo. Sa peau moite, ses doigts fureteurs. Son souffle dans son oreille, sa voix rauque. Et la compassion incompréhensible qu’elle ressent toujours pour lui après : si elle n’existait pas, il n’aurait pas besoin de faire ça, la nuit, dans le noir. Chaque fois cette conscience : sa faute à elle. Si seulement il pouvait être délivré d’elle » p.44. En sautant pour la joie, en fait elle le repousse violemment. Geste inconscient qui le fait chuter sur une pierre, se fracasser le crâne et tomber dans la mer.

Affolée par ce qu’elle a fait, elle fausse compagnie aux parents sur le ferry qui mène à l’île. Elle se cache avec Tommy dans une Coccinelle laissée ouverte. La vieille dame de 70 ans qui la conduit, Agnès, ne voit rien. Elle est la dernière de la fratrie hollandaise des Stam, quatre frères et une fille. Ils sont tous morts avant elle, le dernier étant Robert, dont elle était amoureuse depuis toujours. Ils ont bâti la maison à Port na Bà sur Mull de leurs propres mains, au fil des années, pour y passer des vacances. Agnès y revient probablement pour la dernière fois maintenant que son dernier frère est mort. La maison va être louée par la belle-sœur, ou vendue.

Lorsqu’Agnès émerge devant la bicoque, c’est la surprise : deux enfants avec elle, comme au temps où elle recevait ses neveux et nièces pour passer l’été. Aujourd’hui qu’elle est seule, ces deux petits sont bienvenus. Ancienne institutrice qui ne s’est jamais mariée, elle a toujours été considérée par sa famille comme « Agnès la Folle », et elle n’agit pas « comme il se doit ». Elle ne téléphone pas à la police, d’ailleurs le téléphone ne marche pas ; elle ne va pas chez les voisins qui, depuis toujours, entretiennent la maison, mais laisse faire leur illusion que ce sont d’autres petits-neveu et nièce avec elle.

Elle est curieuse de Chris. Pourquoi cette fugue ? Un enfant ne fugue jamais sans raison. Est-elle maltraitée à la maison ? A-t-elle subi des frasques sexuelles au-dessus de son âge ? Chris avoue par ses non-dits ; elle est brutale et attendrissante, rebelle et attachante. Elle protège Tom, qui la suit aveuglément. Elle joue avec lui, et lui enfin parle ; il ne semblait pas pouvoir placer un mot dans sa famille, faute d’attention. Agnès ne veut pas les dénoncer, mais tout prendra fin, inévitablement, c’est la loi juridique, mais aussi la loi humaine : les enfants sont mieux avec leurs parents.

A cause d’Élise, la belle-sœur épouse du frère Robert, le bien-aimé, la maison est mise en location et un employé de l’agence vient l’inspecter. Rien ne va : toit à refaire, souris dans la cuisine, plancher inondé, matelas tachés, machine à laver et téléphone en panne… La maison n’est pas en état d’être louée. Mais Agnès est surprise au saut du lit, échevelée, en peignoir, son œil de verre perdu ; Chris croit que l’homme la menace d’expulsion. Elle saisit un fusil à air comprimé, le vise et l’abat. Catastrophe !

Agnès, qui n’a pas fait ce qu’il fallait, veut réparer, endosser la responsabilité. Pour cela éloigner les enfants, les rendre à leurs parents qui les cherchent, c’est dans le journal. Elle écrit en anglais un mot qu’elle confie à Chris, à présenter à un automobiliste en faisant du stop : c’est l’adresse de l’hôtel où sont hébergés Sonia et Jaap durant les recherches. Quant à l’employé d’agence, seulement blessé, il s’est fait la malle. La police le retrouve à l’hôpital, mais il n’est pas capable de parler et succombe.

Agnès sera retrouvée par sa voisine et envoyée probablement en maison de retraite ; Chris et Tom retrouveront Sonia et Jaap, mais Waldo n’est qu’un cadavre encore non reconnu, rejeté sur l’île en face. Expliqueront-ils un jour leur fugue ? Agnès sera-t-elle interrogée ? Peu importe, au fond : les destins de chacun se sont croisés, et leurs échecs n’ont pu se compenser. Agnès n’aura pas d’enfants à chérir, Chris pas de mère digne de ce nom.

Ce roman classique hollandais est tout imbibé de la morale austère du pays, bourrelé des « péchés » mis au jour par la libération des mœurs, agité par l’incapacité à assumer sa propre liberté sans les codes. Un témoignage d’époque.

Renate Dorrestein, Vices cachés (Verborgen Gebreken), 1996, 10-18 2001, 265 pages, €17,00 en broché Belfond

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents