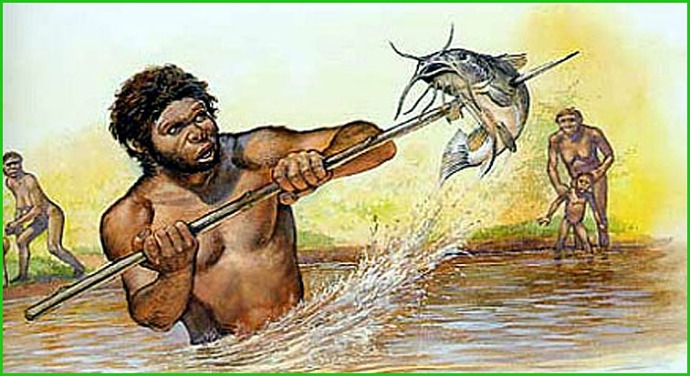

L’eau, l’été, le soleil rendent les enfants des fontaines de joie. La sensualité de la peau nue et du mouvement collectif sont l’essence même de la liberté. Les odeurs des choses, des plantes, des bêtes, des femmes – et même de l’école – rappellent l’amour des corps, la camaraderie épaule contre épaule, le désir fou de vivre. Citations :

Albert Camus, Le premier homme, 4, Pléiade Œuvres complètes 2008, t.IV :

Albert Camus, Le premier homme, 4, Pléiade Œuvres complètes 2008, t.IV :

« En quelques secondes, ils étaient nus, l’instant d’après dans l’eau, nageant vigoureusement et maladroitement, s’exclamant, bavant et recrachant, se défiant à des plongeons ou à qui resterait le plus longtemps sous l’eau. La mer était douce, tiède, le soleil léger maintenant sur les têtes mouillées, et la gloire de la lumière emplissait ces jeunes corps d’une joie qui les faisait crier sans arrêt. Ils régnaient, sur la vie et sur la mer, et ce que le monde peut donner de plus fastueux, ils le recevaient et en usaient sans mesure, comme des seigneurs assurés de leurs droits leurs richesses irremplaçables. »

Jean-Pierre Chabrol, Les rebelles, Omnibus p.10

Jean-Pierre Chabrol, Les rebelles, Omnibus p.10

« Ce qui importe vraiment, c’est le pépiement appétissant des petits nageurs tout nus. Dès les premiers beaux jours, sur les morceaux dispersés de la digue – rompue jadis par quelques crue – la marmaille se bousculait, jouait, criait à poil. Le grouillement enfantin des trous d’eau, parmi les blocs noyés, c’était l’image même de la liberté, on n’en a jamais trouvé de plus précise, de plus pure. Les bruissements aigus du jeune poulailler, de loin déjà, donnaient envie de vivre. »

Albert Camus, Le premier homme, Pléiade Œuvres complètes 2008, t.IV p.913

Albert Camus, Le premier homme, Pléiade Œuvres complètes 2008, t.IV p.913

« Cette nuit en lui, oui, ces racines obscures et emmêlées qui le rattachaient à cette terre splendide et effrayante, à ses jours brûlants comme à ses soirs rapides à serrer le cœur, et qui avait été comme une seconde vie, plus vraie peut-être sous les apparences quotidiennes de la première vie et dont l’histoire aurait été faite par une suite de désirs obscurs et de sensations puissantes et indescriptibles, l’odeur des écoles, des écuries du quartier, des lessives sur les mains de sa mère, des jasmins et des chèvrefeuilles sur les hauts quartiers, des pages du dictionnaire et des livres dévorés, et l’odeur surie des cabinets chez lui ou à la quincaillerie, celle des grandes salles de classe froides où il lui arrivait d’entrer seul, avant ou après le cours, les chaleur des camarades préférés, l’odeur de laine chaude et de déjection que traînait Didier avec lui, ou celle de l’eau de Cologne que la mère du grand Marconi répandait à profusion sur lui et qui donnait envie à Jacques, sur le banc de sa classe, de se rapprocher encore de son ami, le parfum de ce rouge à lèvres que Pierre avait pris à l’une de ses tantes et qu’à plusieurs ils reniflaient, troublés et inquiets comme des chiens qui entrent dans une maison où a passé une femelle en chasse, imaginant que la femme était ce bloc de parfum doucereux de bergamote et de crème qui, dans leur monde brutal de cris, de transpiration et de poussière, leur apportait la révélation d’un monde raffiné et délicat à l’indicible séduction, dont même les grossièretés qu’ils proféraient en même temps autour du bâton de rouge n’arrivaient pas à les défendre, et l’amour des corps depuis sa plus tendre enfance, de leur beauté qui le faisait rire de bonheur sur les plages, de leur tiédeur qui l’attirait sans trêve, sans idée précise, animalement, non pour les posséder, ce qu’il ne savait pas faire, mais simplement entrer dans leur rayonnement, s’appuyer de l’épaule contre l’épaule du camarade, avec un grand sentiment d’abandon et de confiance, et défaillir presque lorsque la main d’une femme dans l’encombrement des tramways touchait un peu longuement la sienne, le désir, oui, de vivre, de vivre encore, de se mêler à ce que la terre avait de plus chaud, ce que sans le savoir il attendait de sa mère, qu’il n’obtenait pas ou peut-être n’osait pas obtenir, et qu’il retrouvait près du chien Brillant quand il s’allongeait contre lui au soleil et qu’il respirait sa forte odeur de poils… »

« Cette nuit en lui, oui, ces racines obscures et emmêlées qui le rattachaient à cette terre splendide et effrayante, à ses jours brûlants comme à ses soirs rapides à serrer le cœur, et qui avait été comme une seconde vie, plus vraie peut-être sous les apparences quotidiennes de la première vie et dont l’histoire aurait été faite par une suite de désirs obscurs et de sensations puissantes et indescriptibles, l’odeur des écoles, des écuries du quartier, des lessives sur les mains de sa mère, des jasmins et des chèvrefeuilles sur les hauts quartiers, des pages du dictionnaire et des livres dévorés, et l’odeur surie des cabinets chez lui ou à la quincaillerie, celle des grandes salles de classe froides où il lui arrivait d’entrer seul, avant ou après le cours, les chaleur des camarades préférés, l’odeur de laine chaude et de déjection que traînait Didier avec lui, ou celle de l’eau de Cologne que la mère du grand Marconi répandait à profusion sur lui et qui donnait envie à Jacques, sur le banc de sa classe, de se rapprocher encore de son ami, le parfum de ce rouge à lèvres que Pierre avait pris à l’une de ses tantes et qu’à plusieurs ils reniflaient, troublés et inquiets comme des chiens qui entrent dans une maison où a passé une femelle en chasse, imaginant que la femme était ce bloc de parfum doucereux de bergamote et de crème qui, dans leur monde brutal de cris, de transpiration et de poussière, leur apportait la révélation d’un monde raffiné et délicat à l’indicible séduction, dont même les grossièretés qu’ils proféraient en même temps autour du bâton de rouge n’arrivaient pas à les défendre, et l’amour des corps depuis sa plus tendre enfance, de leur beauté qui le faisait rire de bonheur sur les plages, de leur tiédeur qui l’attirait sans trêve, sans idée précise, animalement, non pour les posséder, ce qu’il ne savait pas faire, mais simplement entrer dans leur rayonnement, s’appuyer de l’épaule contre l’épaule du camarade, avec un grand sentiment d’abandon et de confiance, et défaillir presque lorsque la main d’une femme dans l’encombrement des tramways touchait un peu longuement la sienne, le désir, oui, de vivre, de vivre encore, de se mêler à ce que la terre avait de plus chaud, ce que sans le savoir il attendait de sa mère, qu’il n’obtenait pas ou peut-être n’osait pas obtenir, et qu’il retrouvait près du chien Brillant quand il s’allongeait contre lui au soleil et qu’il respirait sa forte odeur de poils… »

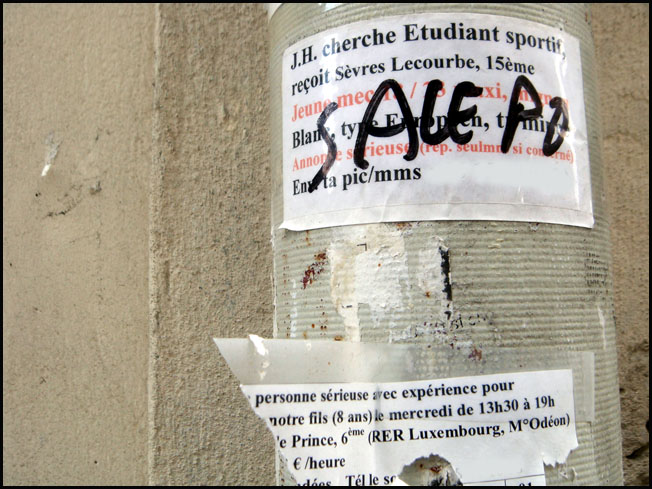

C’est toute cette liberté que quittent les enfants aujourd’hui : jour de la rentrée.

C’est toute cette liberté que quittent les enfants aujourd’hui : jour de la rentrée.

Albert Camus, Le premier homme, Pléiade Œuvres complètes 2008, t.IV

Jean-Pierre Chabrol, Les rebelles, Omnibus

Commentaires récents