Le titre américain est nettement plus clair que le titre français : La conjuration de Catilina. Mais qui connaît encore Cicéron et apprend le latin dans notre inéducation « nationale » ? L’auteur de Conan le valeureux, américain de l’Ohio qui est décédé en 2024 au Nouveau-Mexique, fait de l’histoire romaine des romans historiques, sous le sigle SPQR. Mais qui sait traduire encore ce sigle, comme le INRI au-dessus des croix ? Senatus Populusque Romanus est du latin et désigne Rome en son Sénat et son peuple. Mais qui sait encore que le Sénat romain est l’organe suprême de gouvernement de l’Urbs, conseil souverain de 300 à 600 hommes ayant déjà obtenu une charge élective au moins une fois dans leur vie, et chargé surtout de la politique étrangère et de nommer les généraux ? C’est dire combien on révise (ou on apprend) de choses utiles dans ce divertissement sous forme qu’enquête policière (il y a même un lexique des termes romains dans leur jus à la fin).

Car il y a meurtres. Des gens de l’ordre équestre, sont tués au poignard ; ce sont des « chevaliers », autrement dit des bourgeois assez riches pour se payer un cheval et des armes. Ils sont les aisés de la classe moyenne, ils sont banquiers, percepteurs, financiers : en bref tout ce que déteste le peuple durant toutes les époques, toujours porté à dépenser dans les « fêtes » avant même de « penser » à produire et gagner. Le jeune questeur Décius Cécilius Métellus le Jeune, en début de trentaine, enquête ; il a été élu pour un an questeur, chargé de la gestion des deniers publics. Nous sommes en -63 et Cicéron, l’avocat, est consul – magistrat suprême de la République. Il a battu Catilina aux élections, et ce dernier, un noble, tourne casaque, se posant – comme un socialiste de nos jours – en défenseur du peuple contre les élites. Toujours la démagogie…

Ce n’est pas difficile de profiter de la conjoncture pour imposer son pouvoir personnel au nom de l’intérêt « général ». « Bien que Rome et l’empire fussent de plus en plus riches, le nombre de pauvres n’avait jamais été si grand. Certains croulaient sous les dettes, sans espoir d’un avenir meilleur. Des esclaves à vil prix inondaient le marché du travail et même les bons artisans avaient du mal à joindre les deux bouts » p.240. Hier comme aujourd’hui, les pauvres ont été mal éduqués par la massification scolaire, peu poussés à travailler par le coût du travail et les diplômes sans cesse plus élevés exigés, endettés sous le prix des loyers et des maisons, et concurrencés sur les petits boulots par un flot ininterrompu d’immigrés à bas salaires. La tentation du recours à l’homme fort était et est encore toujours forte ; lui fera ce que les parlotes parlementaires et la petite cuisine des partis ne parvient pas à faire : appliquer brutalement les yakas qui paraissent aller de soi. D’où l’intérêt des livres : ils nous montrent en imagination ce qui peut arriver. Cela se passait ainsi, à Rome comme cela se passe aussi chez nous… sauf la massive redistribution sociale qui crée la Dette malgré les énormes prélèvements obligatoires.

Décius ne tarde pas à découvrir une cache d’armes sous le temple même de Saturne, puis des « barbus », jeunes de bonne famille et rebelles suspects. Tout en informant son chef de famille élargie (la gens), il informe aussi le consul Cicéron, qui le connaît pour avoir mis au jour d’autres complots. Il le charge de s’infiltrer parmi les conjurés pour connaître l’ampleur de la sédition. Catilina l’a à la bonne, il juge Décius plus intelligent que la tourbe émotive à courte-vue qui l’entoure. Il prépare une insurrection avec la fortune de Crassus (qui lui fait croire qu’il est avec lui en attendant de voir le vent tourner). Il ne s’agit pas moins que d’organiser la révolte en plusieurs province, dont la Gaule, et de provoquer des incendies à Rome même, la hantise des habitants aux maisons de bois trop serrées – le pire crime pour un Romain.

Pompée connaît peut-être le complot et attend son heure pour en profiter. Une fois l’insurrection déclenchée, les tribuns Népos et Bestia, acquis à sa cause, rédigeraient une loi pour que Pompée revienne d’Asie et que lui soit décernés les pouvoirs extraordinaires. Mais Cicéron veille, il divise les armées tout en prononçant ses (devenues) célèbres Catilinaires. Décius va s’engager, combattre, assister aux derniers instants de Catilina, « un homme qui n’accepta jamais son manque de grandeur et qui ne fut qu’un jouet entre les mains de plus puissant que lui » p.265.

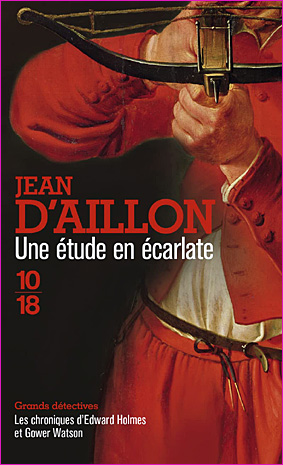

John Maddox Roberts, La République en péril (The Catiline Conspiracy), 1991, 10-18 2005, 278 pages, occasion €2,15

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

D’autres romans historiques dans la Rome antique chroniqués sur ce blog

Commentaires récents