Le long, bavard et digressif chapitre XI du Livre II des Essais s’intitule « de la cruauté » mais il traite avant tout de la vertu. « Il me semble que la vertu est chose autre et plus noble que les inclinations à la bonté qui naissent en nous », écrit Montaigne. L’innocence n’est pas vertu, comme le croient avec niaiserie les cléricaux qui confondent le péché surmonté avec celui ignoré.

« Mais la vertu sonne je ne sais quoi de plus grand et de plus actif que de sa laisser, par une heureuse complexion, doucement et paisiblement conduire à la suite de la raison. » Elle demande un effort. L’homme de bien n’est pas l’homme vertueux car il reste en son état, alors que le second le surmonte. Nietzsche reprendra ce thème, qui vient des stoïciens et des épicuriens, pour prôner le sur-homme : celui qui s’est surmonté par sa vertu. Métellus, sénateur romain, disait selon Montaigne : « que c’était chose facile et trop lâche que de mal faire, et que de faire bien où il n’y eût point de danger, c’était chose vulgaire ; mais de bien faire où il y eût danger, c’était le propre office d’un homme de vertu. » On ne saurait mieux dire que la vertu n’est pas un tempérament mais une lutte. Ce pourquoi Montaigne déclare préférer le jeune Caton, qui fit l’effort de se déchirer les entrailles pour échapper au tyran, à Socrate, dont la raison était trop puissante pour qu’il puisse céder aux vices.

Il est « plus beau (…) d’empêcher la naissance des tentations, et de s’être formé à la vertu de manière que les semences mêmes des vices en soient déracinées, que d’empêcher à vive force leur progrès et, s’étant laissé surprendre aux émotions premières des passions, s’armer et se bander pour arrêter leur course et les vaincre ; et que ce second effet ne soit plus beau encore que d’être simplement garni d’une nature facile et débonnaire, et dégoûtée par soi-même de la débauche et du vice, je ne pense point qu’il y ait doute. » Autrement dit, l’éducation qui forme avant la loi qui oblige, car l’innocence vierge n’est pas vertu : « exempt de mal faire, mais non apte à bien faire », résume Montaigne. La « défaillance corporelle » peut expliquer la chasteté, « la faute d’appréhension et la bêtise » peuvent expliquer le mépris de la mort ou la patience devant les infortunes. L’attitude inepte de la pétasse qui prend des photos devant le tsunami en 2004 est édifiant à cet égard ! Montaigne se met lui-même en cause : « J’ai vu quelquefois mes amis appeler prudence en moi ce qui était fortune [chance] ; et estimer avantage de courage et de patience ce qui était avantage de jugement et opinion ».

Mais cette complexion particulière tient à « la race » – qui veut dire la lignée. « Elle m’a fait naître d’une race fameuse en prud’homie et d’un très bon père : je ne sais s’il a écoulé en moi partie de ses humeurs, ou bien si les exemples domestiques et la bonne institution de mon enfance y ont sensiblement aidé ; ou si je suis autrement ainsi né. » Il va de soi, nous le savons aujourd’hui, que l’hérédité joue un rôle dans la propension à être tel que l’on est ; mais nous savons aussi que l’éducation, et avant tout l’exemple des parents (surtout le père pour le garçon, qui est un modèle viril), est cruciale ; plus que l’époque et les circonstances qu’évoque Montaigne à la fin. Jusqu’à constituer une seconde nature. « Je trouve (…) en plusieurs choses, plus de retenue et de règle en mes mœurs qu’en mon opinion, et ma concupiscence moins débauchée que ma raison. » Nous pouvons en effet avoir des idées libérales sur les mœurs mais ne pas jouir sans entraves pour autant.

C’était flagrant après mai 1968 : tout était possible, tout ne fut pas fait. On pouvait aller nu sur les plages, mais ne pas sauter sur la première (ou le premier) venu ; voir au cinéma ou dans les livres des partouzes sans jamais s’y essayer – poussons la provocation : lire Matzneff au fil des années sans être tenté de devenir pédocriminel. Seuls ceux qui ont peur d’eux-mêmes, de leurs propres vices, voient les autres comme vicieux ; ils ont les yeux sales. Pas les gens normaux, qui forment très heureusement la majorité, encore moins les vertueux. Montaigne cite Aristippe devant « trois garces » offertes par le tyran Denys qui les renvoie sans les baiser, Epicure adepte de la bonne chère mais qui savait se contenter de pain bis et d’un peu de fromage, Socrate qui aimait les beaux éphèbes sans pour autant les consommer : ils donnent l’exemple.

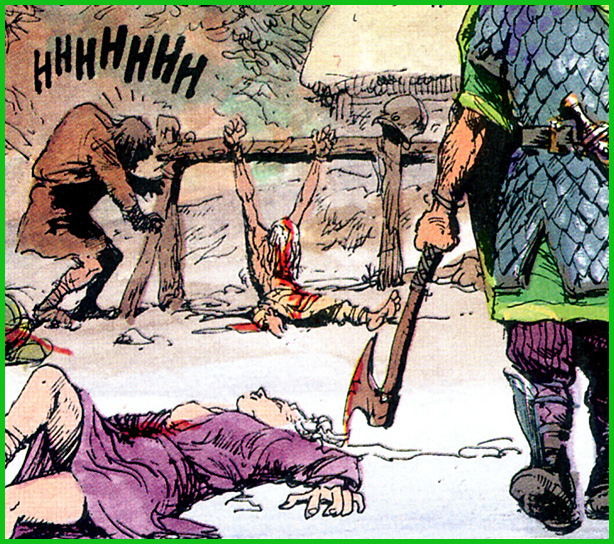

Le pire vice est pour Montaigne la cruauté – envers les humains et envers les animaux. Il est par là très moderne, et peut-être cela veut-il dire « civilisé » si l’on en croit les exactions des brutes incultes russes sur les femmes et les enfants d’Ukraine. « Je hais, entre autres vices, cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, comme l’extrême de tous les vices », écrit notre philosophe périgourdin. Car Montaigne est empathique : « je me compassionne fort tendrement des afflictions d’autrui », dit-il. Il aurait fait un bon père si ses petits eussent vécu, car l’enfant ne demande simplement qu’attention et exemple. La torture des criminels ou des prisonniers fait horreur à Montaigne. « Quant à moi, en la justice même, tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté ».

Son époque de guerre civile pour cause de divergences religieuses était propice à s’habituer à la violence et à accomplir tous ses fantasmes de cruauté. « Je vis en une saison en laquelle nous foisonnons en exemples incroyables de ce vice [la cruauté], par la licence de nos guerres civiles ; et ne voit-on rien aux histoires anciennes de plus extrême que ce que nous en essayons tous les jours. Mais cela ne m’y a nullement apprivoisé. » Jouir de la souffrance des autres est le pire vice qui soit ; c’est se placer hors de l’humanité et des bêtes même, qui ne tuent pas par vice. « Nature a, ce crains-je, elle-même attaché à l’homme quelque instinct à l’inhumanité ». Mais, s’il est croyant, pourquoi ne pas en accuser Dieu, qui nous aurait créé à son image, disent les textes ? D’ailleurs, « les naturels sanguinaires à l’endroit des bêtes témoignent une propension naturelle à la cruauté », énonce Montaigne. Lui chasse, par passion de la traque, mais relâche volontiers ses proies.

Il ne croit pas à la métempsychose qui fait un « cousinage » entre nous et les bêtes, comme les anciens Egyptiens et les druides gaulois. Mais il y a « un certain respect qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiments, mais aux arbres mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bienveillance aux autres créatures qui y peuvent être sensibles. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle. » Voilà une écologie véritable, non bêlante mais raisonnée, non moutonnière mais humaine !

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50

Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents