George Falconer (Colin Firth) est un professeur anglais d’université américaine qui aborde l’âge mûr. Il a perdu huit mois plus tôt l’amour de sa vie, son compagnon durant seize années Jim (Matthew Goode), décédé avec leurs deux chiens d’un accident de voiture lors d’une virée enneigée pour aller voir ses parents. C’est un ami de George qui l’a prévenu du décès, la famille n’ayant pas eu cette décence, réservant la cérémonie à l’entre-soi des « normaux ». Car George, le professeur de littérature, comme Jim l’architecte, sont gays. Dans ce début des années soixante, cela reste très mal vu, y compris en Californie.

George déprime et décide d’en finir avec l’existence. Il ne vit plus que comme acteur d’un rôle qu’il n’aime plus. Chaque matin, il se cuirasse d’une chemise blanche, d’une cravate noire et d’un costume bien sous tous rapports ; il entre dans sa vieille Mercedes coupé noire pour aller distiller ses cours. Mais, ce matin-là, malgré la grâce des jambes dansante d’une fillette voisine en robe rose très courte, puis des muscles roulant sur les torses nus des jeunes hommes qui jouent au tennis sur les courts universitaires, il ne se sent plus de continuer. Il n’est que masque, sans personne devant qui l’ôter. Cette solitude est le fond du film ; elle engendre une aliénation de soi, due à la société rigoriste, qui détache l’individu du rôle qu’il joue.

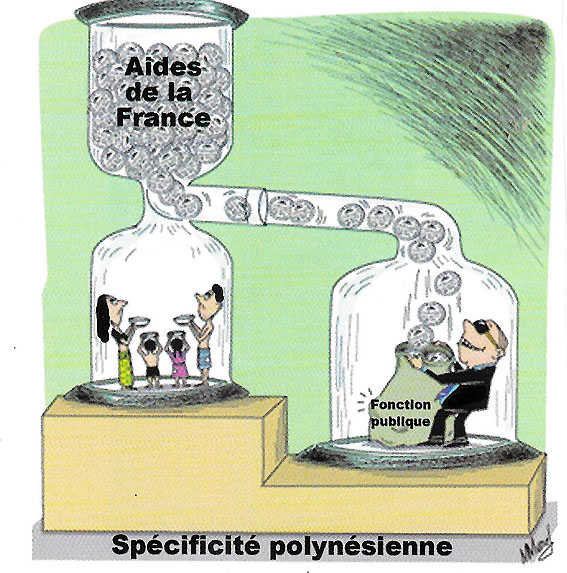

Devant ses étudiants, George commente un roman d’Aldous Huxley. Il les laisse dire avant de recadrer le débat sur la peur et les minorités ; il se garde bien d’évoquer les minorités sexuelles (ce n’est pas encore la mode, ni l’obsession d’aujourd’hui), mais parle plutôt des blonds ou des taches de rousseur. Un étudiant évoque « les Juifs », il évacue : ce n’est pas le sujet. Une minorité, c’est un concept bien plus vaste que sa réduction aux « Juifs ». « On ne pense à une minorité que lorsqu’elle constitue une menace pour la majorité. Une menace réelle ou imaginaire. Et c’est là que réside la peur. Si la minorité est en quelque sorte invisible, la peur est alors bien plus grande. C’est cette peur qui explique pourquoi la minorité est persécutée. Vous voyez donc qu’il y a toujours une cause. La cause, c’est la peur. Les minorités ne sont que des êtres humains. Des êtres humains comme nous. » Ce qu’il évoque en filigrane, ce sont « les invisibles », autrement dit les gays. Ils ont l’apparence des autres, se comportent comme les autres, mais sont différents au-dedans d’eux-mêmes. D’où la « menace » qu’ils feraient peser sur tous : bien qu’en apparence comme nous, ils ne sont pas comme nous.

Un étudiant, Kenny Potter (Nicholas Hoult, 20 ans au tournage), est fasciné par ce prof qui parle simplement et écoute ses élèves. Il est toujours avec une fille, et chacun croit qu’elle est sa petite copine, mais ce n’est qu’une amie et ils ne « sortent » pas ensemble, dira-t-il. Lui aussi joue les invisibles et il quête l’attention, sinon l’affection, d’un homme plus âgé, grand-frère ou père de substitution, comme souvent. Il aborde son professeur après le cours pour lier mieux connaissance, dit-il. George élude, cela ne l’intéresse pas. Il reste obnubilé par Jim, son grand amour, et ne voit rien d’autre. Même le prostitué espagnol Carlos (Jon Kortajarena, mannequin de 24 ans), beau comme une statue antique en tee-shirt blanc moulant, ne lui prend qu’un moment d’attention, bien que le garçon le drague ouvertement.

Il a décidé d’en finir le soir même et se rend dans une armurerie acheter des balles pour son revolver. C’est un très jeune homme qui le sert, à l’âge du lycée, il ne le voit même pas. Il se rend à sa banque pour emporter tout ce que contient son coffre. Il écrit diverses lettres de suicide pour ses collègues et amis. Sa vieille amie et voisine Charley (Julianne Moore), elle aussi rongée de solitude, l’invite à passer prendre un verre – il doit apporter le gin. Il accepte, ne sachant au fond s’il va s’y rendre. Comme elle le rappelle le soir, il y va. Ils dînent, dansent, fument, boivent. Un peu ivres, ils partagent leurs souffrances dans un moment d’amitié nostalgique. Charlotte voit sa fille unique grandir et supporte mal son rôle de femme au foyer divorcée. Elle déclare à George qu’elle l’a toujours aimé et pense que sa relation avec Jim n’était qu’un substitut. Charley représente la doxa, la voix de la société « normale », qui croit que la déviance n’est qu’un accident et qu’il suffit d’une femme pour retrouver la voie droite.

Mais ce n’est pas ainsi que cela se passe dans la vraie vie. Le désir est sans loi. Les garçons jeunes connaissent une fille ou deux, mais le sexe n’est pas l’amour. Pour George, l’amour n’est que pour les garçons, c’est ainsi. Il quitte Charley et, avant de revenir chez lui pour en finir, prend un dernier whisky dans le bar où il va d’habitude, près de chez lui. Le bar où il a rencontré Jim, comme le montrent des images en flash-back. Là, il retrouve Kenny, qui a demandé son adresse à la secrétaire à l’université et l’a suivi. Il fait parler George qui se remémore d’anciens souvenirs. Ils évoquent le vieillissement et la mort – inévitables – donc le sens de la vie et ce que cela implique. La conclusion est qu’il vaut mieux cueillir le jour qui vient, carpe diem. Kenny, incarnation de la vie, de la beauté, de la jeunesse, est tout fraîcheur, enthousiasme vital. Il le convainc de prendre un bain de minuit dans la mer, toute proche. Allez ! Il se déshabille en un tour de main et, entièrement nu, plonge dans les vagues. Entraîné par sa fougue, George fait de même. Ils nagent, plongent et jouent comme de jeunes animaux.

Puis Kenny a froid, il sort de l’eau et s’invite chez George pour se sécher. Il partirait bien nu, « parce que nous sommes invisibles », mais George l’incite à se rhabiller à cause des voisins. Kenny reste chemise ouverte, torse juvénile offert au regard de son professeur mûr tandis qu’il le soigne d’une plaie au front. On sent qu’il le désire, mais que l’autre se restreint. Encore une bière, qu’ils boivent à la bouteille, suçant le goulot comme un baiser. Kenny prend une douche tandis que George enfile un peignoir. Le garçon a vu sur la table où sont soigneusement rangés, avec un soin maniaque, les papiers, clés et lettres de George, le revolver et s’en empare. Il veut empêcher son professeur de se suicider et, peut-être, vivre avec lui. Mais George s’endort. Lui se couche alors sur le canapé, nu sous une couverture. Il a pris le revolver contre lui.

Pour la première fois depuis la mort de Jim son amour, George retrouve avec Kenny un certain goût de vivre. Il reprend délicatement l’arme sur la peau nue du jeune homme, l’enferme dans un tiroir qu’il ferme à clé et brûle ses lettres de suicide. Quand il veut se rendormir sur son lit, il ressent soudain une vive douleur dans la poitrine et tombe, terrassé par une crise cardiaque.

Une fin brutale et tragique pour cet homme qui se remet tout juste de sa peine et pourrait commencer une nouvelle vie avec un être jeune et amoureux. Le film est tiré d’un roman de Christopher Isherwood, écrivain anglais homosexuel exilé aux États-Unis. Il y romance sa rencontre en 1953, à 48 ans, le jour de la Saint-Valentin, de Don Bachardy, portraitiste américain de 18 ans, chez des amis sur la plage de Santa Monica. Il ne l’a plus quitté jusqu’à sa mort.

Le format un peu compassé du film fait écho à la dépression du personnage ; il voit les choses en gris et les gens avec rigidité. Ce n’est que l’arrivée de Kenny qui met de la couleur, après les brefs flashs de la fillette et des joueurs de tennis. Mais George a vécu, il arrive à la fin. La jeunesse et ses élans ne sont plus pour lui, atteint au cœur – physiquement après sa passion douloureuse. Une leçon selon laquelle chacun doit vivre sa vie sur le moment, intensément, et cueillir les fruits qui se présentent. L’existence ne repasse jamais les plats.

DVD A Single Man (Un homme au singulier), Tom Ford, 2009, avec Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult, Matthew Goode, Jon Kortajarena, StudioCanal 2023 en français ou anglais, 1h35, €9,49,

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

Commentaires récents