Georges Duroy, un jeune homme bien de sa personne, taille fine, moustache blonde, air avenant, se taille une place dans Paris grâce aux femmes et au journalisme. Issu d’un couple de paysans cabaretiers normands, il est « monté » à la capitale par ambition, dans ce siècle où quitter la terre était l’avenir. Un temps militaire en Algérie comme sous-officier de cavalerie légère des hussards, où il a aimé descendre de l’Arabe comme du sanglier, il en a eu assez de la discipline et du climat. Engagé comme employé aux Chemins de fer du Nord, il végète, se privant de tout aux fins de mois.

Il retrouve un soir dans la rue un ancien copain de régiment, Charles Forestier, bourgeois établi et marié, et surtout journaliste à La Vie française, un journal financé par les affaires et le clan politique qui soutient l’affairisme. Duroy lui disant sa gêne, Forestier le fait engager comme assistant journaliste auprès de lui pour le double de son salaire aux chemins de fer. Il le convie à une soirée mondaine à son domicile, où il rencontrera du monde, notamment sa femme et le directeur du journal, Walter. Après s’être payé un costume et une pute, Duroy apprivoise les convives en contant avec verve ses souvenirs en Algérie. Il fait la connaissance de celles et ceux qui vont compter pour son ascension : Madeleine l’épouse de Forestier, Norbert de Varenne poète pessimiste et Jacques Rival chroniqueur parisien, Walter le patron de La Vie française et sa femme Virginie, Clotilde de Marelle et sa fille Laurine encore enfant. Il plaît à la gamine, première marche pour séduire la mère ; elle l’appelle Bel-Ami, surnom gentil qui lui restera et sera adopté progressivement par les autres.

Il doit écrire un article sur l’Algérie mais, autant il parle avec aisance en société, autant il a peine à écrire – vieux défaut de l’éducation française qui fait qu’on écrit autrement qu’on cause. Forestier lui conseille de voir sa femme. Celle-ci l’aide volontiers, comme elle aide son mari. Elle est fine, cultivée, et sait trousser une anecdote, sans oublier de rajouter des histoires inventées pour faire plus vrai. C’est le début d’un attachement, qui passera de l’intérêt à l’amitié puis à l’amour, avant la trahison.

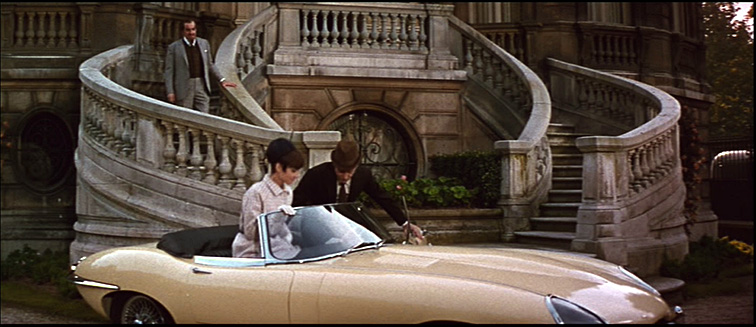

Car Georges Duroy est un arriviste qui n’a pour seule jouissance que son égoïsme de prédateur. Il séduit Clotilde de Marelle et couche avec elle régulièrement dans le dos du mari ; elle loue même un petit meublé en rez-de-chaussée pour faciliter la chose. Il s’entiche de son métier sous l’égide de Saint-Potin, reporter qui lui apprend les ficelles du métier, et recueille des « échos » qui ont du succès. Comme Forestier tombe malade d’une mauvaise toux qui le conduira à la tombe, il prend de l’importance au journal. Madeleine le supplie de venir à Cannes où son mari se meurt dans leur belle résidence secondaire. Georges Duroy est atterré par la mort, l’effroi du moribond, la chair qui déjà sent. Il veut vivre et se lance à corps perdu dans la réussite pour ne pas perdre de temps. L’ambition sociale comme antidote à la mort inéluctable, c’est le roman de l’énergie.

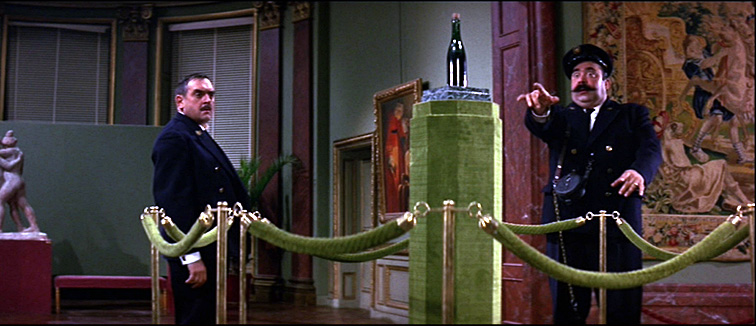

Georges n’hésite pas à demander sa main à Madeleine qui, après quelques mois de deuil décent, y consent. Elle l’aide pour ses articles et Georges Duroy investit la place de Charles Forestier, jusqu’à se faire harceler par ses collègues sous le nom de Forestier parce que ses articles ont le même style (celui de Madeleine). Son épouse invite le grand monde, où elle glane des informations utiles pour le journal. Elle s’aperçoit que Virginie Walter a le béguin pour le bel homme resté jeune qu’est son mari, et le lui dit. Bien que prude et rigide, Georges en fait le siège, par jeu, jusque dans une église ; elle finit par céder, mais ce fut long et éprouvant. Elle sera désormais possédée par lui, aspirant à la baise comme une bacchante, une fois les digues morales crevées. De l’inconvénient d’être un tombeur…

Madeleine, sa femme indépendante et calculatrice, a probablement trompé Forestier avant de le tromper lui. L’héritage de tous ses biens que lui fait le comte de Vaudrec, sans enfants, rend encore plus frustré Duroy. Comme mari, il doit approuver le legs devant notaire ; or il hésite : ne serait-ce pas clamer à la face du beau monde que sa femme avait une liaison avec le comte ? Il convainc Madeleine de faire part à deux, la moitié de l’héritage lui revenant, ainsi le comte sera-t-il considéré comme un ami du couple et pas comme l’amant de Madeleine. Le voilà nanti d’un capital de 500 000 francs, lui qui n’avait rien.

Il veut rompre avec Madame Walter, un brin collante et immature, mais elle lui révèle un secret d’affaires pour le garder. Le nouveau ministre des Affaires étrangères Laroche-Mathieu, qu’il a contribué à amener au gouvernement par ses articles incendiaires sur le précédent, complote la colonisation du Maroc, soutenu par le patron de La Vie française qui a acheté une bonne partie de l’emprunt marocain, encore non garanti, en plus de centaines d’hectares de terres dans le pays. Acheter de la dette marocaine permettra de faire la culbute, une fois la colonisation lancée et l’emprunt garanti par l’État français. Ce délit d’initié, que le ministre a passé sous silence en demandant à Duroy d’écrire un article mitigé, rapporte encore 75 000 francs à Duroy, qui signe désormais ses articles « du Roy » et ajoute, sur les conseils de Madeleine, une particule, « du Cantel » pour Canteleu son village normand. Mais Walter et Laroche-Mathieu sont devenus riche à millions dans l’opération, ce qui frustre une fois de plus l’ambitieux Georges qui y a contribué, sans être récompensé.

Il décide alors de divorcer de sa femme en la faisant prendre en flagrant délit d’adultère avec Laroche-Mathieu, tout nu dans un lit de garni, par le commissaire de police du quartier. Il casse ainsi la carrière du ministre trop vantard, qui ne l’a pas emmené avec lui dans l’affaire du Maroc, et change de femme. Une fois libre, il peut épouser Suzanne, la fille aînée des Walter qui l’aime bien dans sa naïveté nourrie de romanesque, et ainsi profiter de sa dot à millions. Madame Walter refuse catégoriquement mais Monsieur Walter, réaliste froid en affaires, reconnaît le talent de Georges et consent. Après le mariage en grandes pompes à l’église de la Madeleine, il se fait dès lors appeler « baron du Roy de Cantel » – les titres n’étant plus reconnus par la République, et la société acceptant bien volontiers que les riches portent particule (ainsi Balzac, devenu « de » Balzac).

Vulgaire et peu cultivé, Georges Duroy sait s’insinuer et apprendre ; il a l’énergie chevillée au corps, seule vertu qui compte dans le monde d’après 1789, comme Stendhal l’a montré. L’arrivisme est bien considéré si l’on réussit à devenir riche, à baiser et épouser qui il faut – seule l’apparence compte, et la vigueur sexuelle en est une composante. Ce sont les femmes qui, dans la société, font et défont les réputations. Il faut pour cela coucher, sinon aimer, du moins le feindre. Cinq femmes vont initier le jeune Georges Duroy aux secrets de la mondanité et lui assurer la réussite, de Rachel la pute de l’Opéra à Suzanne, la fille du patron millionnaire.

La France est, en cette fin de siècle, en pleine expansion capitaliste et coloniale. La presse, la politique, la finance s’entremêlent, les uns corrompant ou aidant les autres – cela n’a pas changé, sauf que le territoire est désormais le monde. A noter qu’une revue d’affaires nommée La Vie française a paru dès 1945 jusqu’en 1999, avant de devenir La Vie financière puis de disparaître en 2008. Portrait du député Laroche-Mathieu, sous les traits duquel on peut reconnaître nombre de nos députés contemporains, à commencer par François Bayrou :« C’était un de ces hommes politiques à plusieurs faces, sans convictions, sans grands moyens, sans audace et sans connaissances sérieuses, avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaud entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel. Son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues, parmi tous les déclassés et les avortés dont on fait des députés. Il était assez soigné, assez correct, assez familier, assez aimable pour réussir. Il avait des succès dans le monde, dans la société mêlée, trouble et peu fine des hauts fonctionnaires du moment. On disait partout de lui : ‘Laroche sera ministre’, et il pensait aussi plus fermement que tous les autres que Laroche serait ministre. » (2ème Partie, Chapitre 2)

Les combines, l’argent, l’érotisme de l’intérêt et du plaisir, masquent la mort qui rôde et aura le dernier mot. C’est l’angoisse qui fait vivre à fond cette vie-même, semble dire le roman.

Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1885, Folio 1999, 438 pages, €3,50, e-book Kindle Petits classiques Larousse €2,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents