Nous avons laissé la petite famille augmentée des deux amis des enfants sur une île paradisiaque que Thorgal vient de délivrer de la cruelle princesse araignée. Vont-ils enfin se poser, régner paisiblement, être heureux et avoir beaucoup d’enfants ? C’est mal connaître Thorgal, qui n’accepte pas d’être roi. Pourquoi ? Parce qu’être à la tête d’un peuple, c’est être esclave de ses sujets ! Il faut penser pour eux, voir loin, agir pour leur bonheur. C’est tout le programme auquel les hommes politiques devraient sacrifier… Ils en sont loin ! Première leçon de dévouement aux gamins.

La seconde leçon est que l’amour lie à jamais et qu’il faut bien réfléchir avant de s’engager. Jolan, 12 ans, est amoureux de Lehla depuis des mois, mais celle-ci ne veut pas quitter son frère, auquel elle est attachée par des liens plus puissants. Et que le frère, Darek, est tombé amoureux d’une fille de l’île et qu’il désire rester. Orphelins tous deux, les enfants ont eu leur content d’aventures. De même que le chien Muff, qui se fait bien vieux, de l’âge de Jolan.

Pas comme Jolan et Louve, qui jouissent de leurs parents réunis en de belles scènes attendrissantes. Louve aux côtés de son père reçoit les hommages. Jolan, torse nu à son imitation, l’aide à réparer la barque pour partir. Jolan est le fils, petit mâle qui apprend la vie d’homme par l’exemple de son père. Il explore une barque abandonnée (où il se fait mordre par un rat), il prend la barre dans le danger tandis que Thorgal prépare son arc, il pousse sur une perche tandis que son père pousse sur l’autre pour faire avancer le bateau dans la mangrove.

Mais Jolan reste un gamin, toujours dans le présent, tandis que Thorgal est un adulte : il prévoit toujours l’après. C’est la troisième leçon de pédagogie aux gamins !

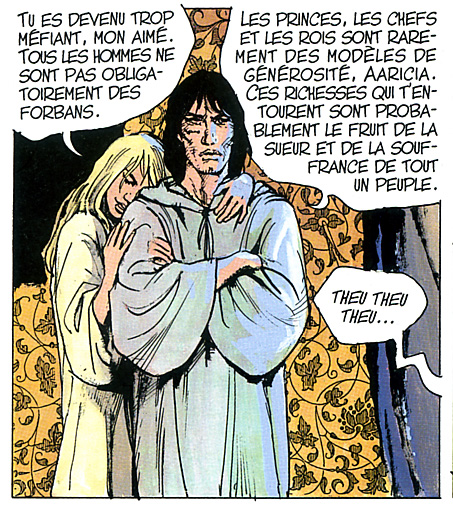

Pris en chasse par des barques de nains belliqueux, ils ne sont sauvés que par le navire du prince Zarkaj, régnant sur un royaume inconnu et féérique. Mais Thorgal se méfie. Est-ce de la paranoïa ? Non, la simple expérience des hommes : « les rois sont rarement des modèles de générosité ». Le dessin le montre en posture de moine austère, sage de l’existence. Quatrième leçon : le pouvoir corrompt. Aucune promesse de prince ou de candidat ne peut jamais être crue car, une fois au pouvoir, il s’agit d’en jouir et de faire suer le burnous ou le citoyen. Chirac, expert politicard : « les promesses n’engagent que ceux qui les croient ». Dernier exemple avec Hollande…

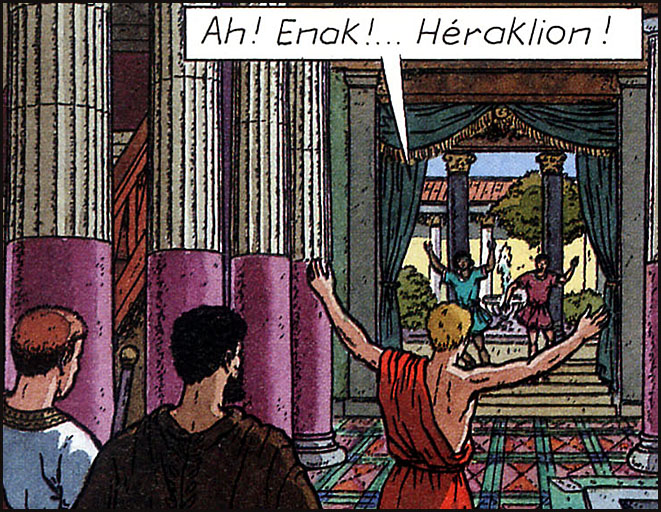

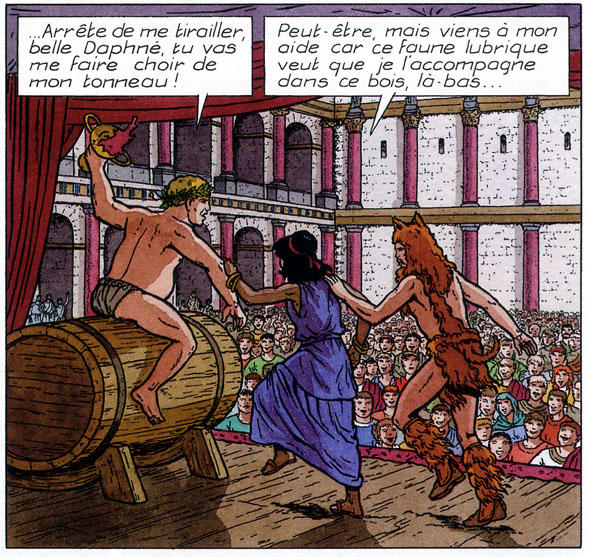

La belle chambre où se reposer des épreuves comme les fêtes au palais où des danseuses seins nus évoluent devant les yeux intéressés de Jolan, ne sauraient durer. Le mal est en l’homme car il n’est pas dieu.

En voulant forcer Aaricia à lui « appartenir », le prince découvre une tache bleue sur son bras. Jolan a la même, il l’a contaminée. Toute la famille est supposée atteinte du mal bleu, inguérissable, donc ostracisée aussitôt. Tous sont descendus dans une vallée aux parois de sable, d’où l’on ne peut sortir. La maladie évolue vite et les condamnés meurent en moins d’une semaine, la fin dans des souffrances atroces.

Thorgal va-t-il renoncer ? JAMAIS ! Un vieux de la montagne connait probablement l’antidote. C’est une légende, mais le seul espoir de sauver les gamins et l’épouse. Cinquième leçon de cet album bien mené, délivrée ici par Thorgal : « La seule folie serait de rester ici à attendre passivement la mort. Je préfère aller au-devant d’elle en tentant de la vaincre ». Le sentiment ne doit pas tenir devant la raison ; elle seule doit commander car elle est le propre de l’homme, ce qui le différencie des bêtes (comme des méchants).

Thorgal s’enfonce donc dans les eaux noires de la rivière qui passe sous terre au bout de la vallée. Il résiste ; lorsque ses poumons sont sur le point d’exploser, il aperçoit au loin une lueur : la sortie ! Il va affronter le dragon-pieuvre, se faire récupérer par les nains jetés hors du royaume et dirigés par un normal. On se demande pourtant comment un bébé recueilli puis élevé par les nains peut « savoir » comment fabriquer des armes sans jamais avoir appris, mais c’est pour l’histoire…

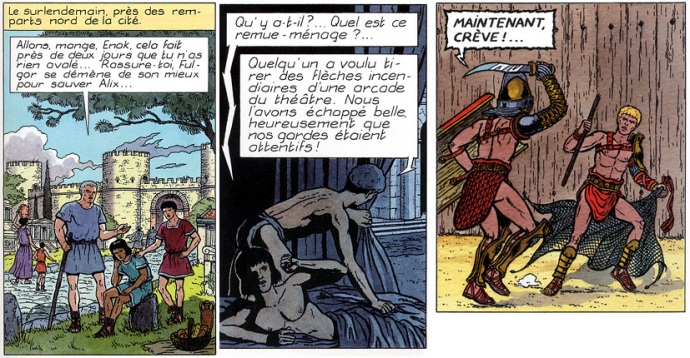

Évidemment, rien ne va sans mal et Thorgal, nu, doit affronter un nain qu’il a blessé en défendant sa famille. Il joue de ruse puis le sauve en affrontant le dragon-pieuvre qu’il tue. Le normal, qui s’avère Zarjkar, frère jumeau du prince Zarkaj exposé pour qu’il n’y ait pas deux rois, l’aide alors à retrouver le mage Armenos. Ils exploitent comme Icare une invention du savant pour aller plus vite.

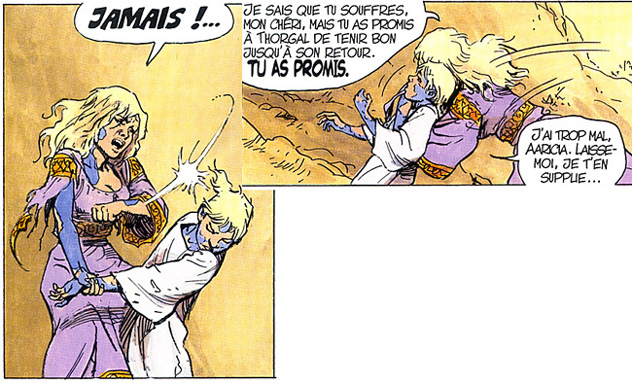

Et c’est in extremis qu’ils parviennent à sauver la famille, puis tous les êtres condamnés par le mal bleu. Jolan, pas encore adulte, pas encore digne d’égaler son père, a été sur le point de renoncer à cause des souffrances intolérables qu’il subit. Sa mère Aaricia a été obligée de l’assommer puis de le ligoter avec des lambeaux de sa propre robe pour le sauver malgré lui.

Jamais sans doute Jolan n’a été aussi content de retrouver son papa, d’autant que c’est à cause de sa légèreté de gamin de 12 ans que tous ont subi les épreuves.

L’histoire commence en effet en voix off, comme venue de l’au-delà. Mise en scène dramatique qui captive dès les premières pages. « Je m’appelle Jolan, j’ai douze ans et je vais mourir ». Après Louve, héroïne de l’album précédent Arachnéa, c’est au tour du garçon d’être le moteur de l’aventure. Si la petite fille était tombée à l’eau, précipitant son père dans le risque, c’est cette fois le jeune garçon qui entraîne tout le monde dans le malheur. Ah, il n’est pas facile d’avoir des enfants ! Mais ce sont eux qui forcent à vivre les valeurs : courage, loyauté, endurance. C’est peut-être la sixième et ultime leçon des auteurs aux adolescents. Un message de la dernière année du XXème siècle pour l’avenir.

Rosinski & Van Hamme, Thorgal 25, Le mal bleu, 1999, éditions du Lombard, 48 pages, €11.40

Tous les Thorgal chroniqués sur ce blog

Commentaires récents