Il est situé dans un hospice de 1608 aux salles dallées de marbre lisse, racheté en 1908 par la municipalité pour y loger les collections d’art néerlandais des XVIe et XVIIe siècles, dont les biens des couvents, congrégations ou institutions religieuses catholiques de la ville, confisqués après 1578.

Frans Hals a fait le portrait des administrateurs, ou régents, un homme pour les vieux et une femme pour les vieilles. Le peintre s’était spécialisé dans ce que voulait sa clientèle : du portrait, le plus souvent collectif.

Les officiers des arquebusiers sont attablés pour leur banquet annuel et le peintre les a rendus vivant grâce aux couleurs de leurs habits, à la diversité de leurs expressions et aux bonnes choses à manger sur la nappe.

Les régents et régentes de l’hospice de vieillards sont au contraire en vêtements noirs et ont l’air austère. Un gamin à la bonne bouille ronde s’esclaffe dans un recoin.

Le guide nous donne quelques clés de lecture des tableaux. Les personnages qui regardent le spectateur sont les notables. Les gens les plus importants sont ceux qui sont assis. La diagonale guide le regard et la perspective est donnée par la table ou par la position des pieds de ceux qui sont représentés. Les mains sont assurées sur les accoudoirs et en bord de table, ou bien accueillantes et ouvertes, dirigées vers le spectateur pour l’inviter à participer, ou encore affectives, placées sur le cœur pour témoigner de sa bonne foi.

Les Douze membres de la Fraternité des pèlerins de Jérusalem, peints par Jan Van Scorel en 1528, alignent leurs têtes. Celles-ci étaient peintes et disposées au dernier moment selon la hiérarchie des Importants : ceux qui vous regardent le sont plus que ceux qui ne vous regardent pas. Chacun est surmonté de son blason pour bien les reconnaître.

Frans Hals, en peignant en 1541 les Régents de l’hôpital St Elisabeth, a fait qu’aucun des personnages ne regarde le spectateur, ni ne se préoccupe du dernier arrivé ; tout se concentre sur le Régent assis en bout de table, toutes les mains vont vers lui et les siennes ont un mouvement d’enfermement sur sa personne. C’est un instant suspendu, comme surpris, un instantané. Le tableau est beaucoup plus vivant que l’alignement de têtes pur et simple.

Ces tableaux étaient exposés soit à l’entrée des hospices pour inspirer confiance, soit à l’entrée des guildes de commerçants pour donner une idée de l’importance et de la prospérité de ceux avec qui l’on venait signer des contrats commerciaux. Chacun connaissait les codes et pouvait ainsi savoir à qui il avait à faire avant même de le rencontrer.

Frans Hals n’a par exemple pas été tendre avec les vieilles régentes de sa fin de vie lorsqu’il a peint, à plus de 80 ans, les Régentes de l’hospice des vieillards en 1664. Il a dû se retirer à l’hospice lorsqu’il fut tombé dans la misère et a peint un tableau commandé par les régentes. Il ne les aime pas et les peint de façon très réaliste, sinon lucide : elles sont plutôt un repoussoir.

Outre les Frans Hals, on y voit aussi le Triptyque de la Naissance, de la Flagellation, de la Crucifixion et de la Résurrection du Christ d’un suiveur d’Hans Memling.

Une Madone au Bambin blond.

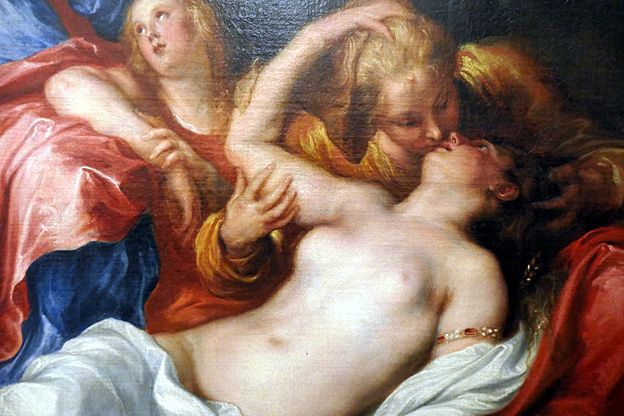

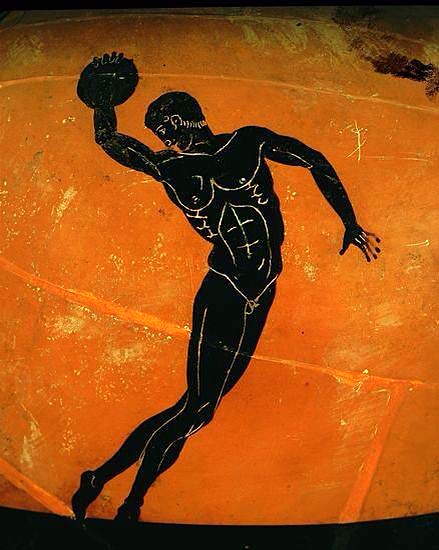

Le Mariage de Thétis et Pélée avec profusion de personnages à poil de Cornelis Cornelisz van Haarlem

Le Moine et la Béguine où un moine pince le sein d’une nonne devant le raisin et le vin (tous deux de 1591).

Un Massacre des Innocents montre de jeunes enfants torturés et égorgés, hurlant, tandis que les corps musculeux nus des mâles qui les massacrent arborent des fesses et des torses en pleine euphorie sexuelle. Le contraste est un raffinement de sadisme, mêlant la cruauté au plaisir dans un paganisme tourmenté.

Une Tentation de saint Antoine de Jan Mandijn (1555) est, à la Jérôme Bosch, un grouillement de bestioles infernales issues de l’imagination enfiévrée de l’ermite continent qui peine à se concentrer sur sa Bible.

Jan de Braij peint en 1663 Peter de Braem et sa famille, accueillis par le Christ qui déclarait : « laissez venir à moi les petits enfants. » Il y a en effet profusion de petites filles blondes, outre deux garçons adultes.

La mère et l’enfant de Peter de Grebber (1622) reprend les codes de la Vierge à l’Enfant, mais version protestante, terre-à-terre : il s’agit d’une véritable mère qui donne le sein à son bébé déjà grand, tout en lisant un livre. Le démarquage du catholicisme se fait avec le livre – petit pour une Bible – et la coiffe de la femme – qui évoque l’auréole de Marie.

J’aime bien l’Accueil des enfants à l’hospice de charité pour les orphelins de Jan de Braij en 1663. Il figure trois des sept vertus de charité : nourrir les affamés, abreuver ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus. Un robuste gamin de 12 ans, en premier plan sur la droite, a déjà ôté toutes ses guenilles pour commencer à enfiler une culotte ; son copain vis-à-vis, déjà vêtu, s’enfile avidement de la nourriture dans la bouche.

La Partie à l’intérieur de Dirk Hals en 1628 met en garde le spectateur contre le libertinage, la gaieté et la fièvre du jeu en présentant des personnages rigolards, paillards et soiffards qui braillent, éclusent et se bâfrent dans un tintamarre de plats heurtés et de viole. Pendant ce temps, un couple de petit garçon et petite fille, tous deux vêtus comme les adultes, se prennent la main au-dessus d’un gros chien placide aux yeux fatalistes. C’est truculent et plein de vie.

Pieter Brueghel II, en 1625, peint ses fameux Proverbes hollandais dans un village imaginaire : humains et animaux font ce qu’il ne faut pas faire et mettent le monde sens dessus-dessous. Près de 90 proverbes moralisateurs sont ainsi illustrés et l’on passe plusieurs minutes à les chercher et les deviner. Il y a : jeter l’argent par les fenêtre, tenter de faire de l’ombre au soleil, qui trop embrasse mal étreint, tondre la laine sur le dos, et ainsi de suite.

En face, la Maison de poupée de Sara Rothé van Amstel, du XVIIIe siècle, donne une idée des Intérieurs de maison dans la bourgeoise marchande prospère. Au rez-de-chaussée la cuisine d’un côté de l’entrée, la salle à manger de l’autre, au premier étage le salon et la bibliothèque, au second étage les chambres, au dernier étage les cellules des bonnes et nurses.

Les natures mortes me ravissent par leur minutie et par le traitement de la lumière. Elles ont un sens moralisateur, montrant la brièveté de la vie qu’il faut saisir à pleines dents, l’huître encore vivante offerte à la mort sans coquille, un citron à demi-épluché doux en apparence mais astringent aux gencives, comme la vie. Les fleurs vives se fanent, la nourriture se gâte, la belle argenterie se ternit. La tarte aux mûres de la nature morte peinte par Willem Claeszoon Heda (1660) est crevée et dégouline de fruits cuits parfaitement morts. Les harengs sont fumés et le gibier faisande. Parfois est ajouté un crâne pour insister sur le symbole.

La nature morte aux fruits, noix et fromages de Floris van Dijck, peinte en 1613, offre du dessus un empilement de fromages flanqués de fruits et de pain, une épluchure pendante au premier plan. Le tout soigneusement coloré, de façon à sentir la texture de chaque bonne chose. Le guide nous fait remarquer que souvent les plats sont en déséquilibre, on dirait qu’ils vont tomber. C’est une façon de happer le spectateur qui a le réflexe immédiat de tendre la main pour le rattraper.

Commentaires récents