Le grammairien Fernando (Germán Jaramillo) revient à Medellín après être parti trente ans durant la période de guerre civile et de Front national. C’est un double de l’auteur, prénommé lui aussi Fernando et né à Medellín en 1942. Il a la cinquantaine et se rend aussitôt dans un bordel de garçons, car là se porte sa sexualité catholique, dégoûtée des femelles depuis saint Paul, impures selon la Bible, et par leur procréation ininterrompue encouragée par le Pape, qui alimente la pauvreté.

La Colombie du début des années 1990 est sous l’emprise du cartel de Medellín et de Pablo Escobar, son chef sans scrupules. Il n’hésite pas à faire assassiner ceux qui le gênent comme le ministre de la Justice, le candidat libéral à l’élection présidentielle, des journalistes, ou à faire exploser le bâtiment de la Sécurité publique. Il n’est arrêté qu’en 1991 et abattu en 1993. Les tueurs à gage qu’il a engagés comme sicaires, souvent très jeunes, juste après la puberté, se retrouvent sans travail. Pour survivre, ils volent, tuent et se prostituent, tout cela pour l’adrénaline. Car ils sont vides en dedans d’eux, sans amour ni protection, emplis des images de fringues de marques, de chansonnettes à la mode et de blagues télévisées. Ils ne supportent pas le silence, sauf dans le sexe.

Fernando connait ainsi Alexis (Anderson Ballesteros), sicaire aux yeux verts et au corps fin de 14 ans dans le livre (mais 16 dans le film, pour la morale publique). A noter que le film est « déconseillé aux moins de 12 ans » mais autorisé sans limites après. Il en tombe amoureux, le garçon s’attache à lui, il devient son protégé et Fernando l’emmène habiter chez lui. L’homme mûr comble le néant de la vie du garçon. Il le nourrit, le promène, l’habille, dort avec lui dans les bras, peau contre peau comme le père qu’il n’a jamais connu et la mère trop prise par ses petits frères et sœurs.

Alexis n’a pas d’état d’âme, il est tout dans l’instant, ce pourquoi son amour est absolu et il tue de même. Pour lui, tuer et baiser sont deux actes de nature. Un taxi est grossier ? Une balle dans la tête. Deux petits de 10 ans qui s’empeignent sous le regard d’adultes rigolards ? Cinq balles font passer de vie inutile à trépas définitif cette scène inexcusable. Ce sont plus de cent personnes que descend Alexis de son pistolet porté dans sa ceinture, qu’il dégaine et fait cracher sans avoir l’air de viser. Il ne manque jamais sa cible car il n’est qu’instinct. Le jeune garçon n’est tendre avec son aimé que par compensation car le monde autour de lui est dur, la réalité délirante, « au-delà même du surréalisme », dit l’auteur. Alexis est pur, un ange exterminateur. Il n’a que son corps et son arme pour se défendre, et Fernando lui offre son intellect, ses biens et son amour.

Fernando l’aime de ne pas reproduire la misère en engrossant les filles, il y a bien assez de niards qui prolifèrent et dégorgent des bidonvilles, appelés en Colombie les Communes. Ils grandissent dans la misère et la violence avant de devenir vers 12 ans sicaires, puis de se faire tuer. C’est ainsi que la démographie se régule en Colombie ces années-là : pas de vieux (ils sont morts), peu de jeunes (ils sont morts), seulement des enfants qui poussent et des prime-adolescents qui s’entretuent.

A mesure que la violence collective s’amplifie, le discours du grammairien se renforce, poussé à la radicalité de la force réactionnaire à la Céline par le spectacle lamentable de la surpopulation des bidonvilles, où les paysans venus avec leurs machettes des villages, ont importé la violence. Les garçons, sans plus de modèles mâles à suivre comme exemple, restent des brutes. Ils ne sont pas cruels, pas plus que des fauves qui tuent leur proie. Tuer et mourir sont la norme dans l’injustice généralisée.

Et Dieu dans tout ça ? Il s’en fout. Fernando, né catholique et élevé catholique, garde les superstitions catholiques de la prière dans les églises et de la messe parfois, mais il ne croit pas en Dieu. Seul Satan règne, puisque les meurtres d’enfants et d’adolescents sont légion et naturels, malgré le scapulaire de la Vierge des Douleurs de l’église de La América qu’arborent tous les très jeunes sous leur chemise entrouverte. L’État corrompu à cause de l’argent trop facile de la drogue, appelée par ces Yankees déboussolés par la guerre du Vietnam et le vide spirituel de leur prospérité économique, laisse se répandre la guerre de tous contre tous. C’est le règne libertarien du chacun pour soi, du droit du plus fort selon les armes et le fric. Tout s’achète, même les garçons – sauf l’honneur, ce vieux reste macho des cultures méditerranéennes importé en Amérique hispanique. Seul les morts ne parlent pas est un proverbe colombien.

Ce pourquoi le bel éphèbe « au corps lisse garni de fin duvet », Alexis aux yeux verts, ne fera pas long feu. Neuf mois seulement avec Fernando et il est brutalement abattu dans la rue sous ses yeux par un duo à moto. Il avait tué le frère d’un membre d’un gang ennemi de son quartier. Fernando se trouve lui-même abattu – mais de douleur. Il veut en finir, court les églises, ne voit plus aucun sens au monde.

Lorsqu’il renaît, par habitude, par lassitude, c’est par la rencontre sur un trottoir de Wilmar (Juan David Restrepo), un autre jeune garçon des bidonvilles surnommé Lagon bleu parce qu’il ressemble au jeune premier du film éponyme. Il prend la place d’Alexis mais pas le cœur de Fernando, qui apprend vite que c’est lui qui a tiré sur son petit. Va-t-il le tuer à son tour pour se venger ? A quoi cela servirait-il ? D’ailleurs Wilmar est descendu par un autre gang deux jours après. La jeunesse se fane vite dans la violence colombienne des années 1990, ce pourquoi elle vit à toute vitesse, dans l’instant de l’acte et du sexe.

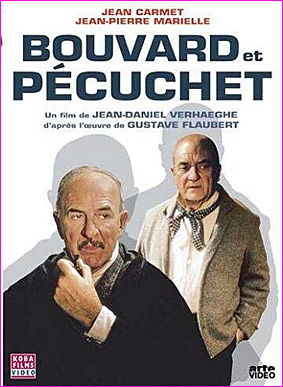

Un film a été tiré du roman, plus percutant grâce aux images, mais moins dans la dérive onirique. Ce roman est provocateur, les Fleurs du mal de l’Amérique du sud, une politesse du désespoir avec sa langue imprécatoire, tordue par la douleur. Un chant funèbre pour les morts adolescents – inutiles. Livre et film se complètent, pour une fois, plus qu’ils ne se font concurrence. L’œuvre filmée a eu plusieurs récompenses :

- Mostra de Venise 2000 : The President of the Italian Senate’s Gold Medal

- Festival international du nouveau cinéma latino-américain de La Havane 2000 : meilleure œuvre d’un réalisateur non-latin sur un sujet lié à l’Amérique latine

- Satellite Awards 2002 : meilleur film en langue étrangère

Fernando Vallejo, La vierge des tueurs (La Virgen de los sicarios), 1994, Belfond 2004, 193 pages, occasion €2.57. Une édition aussi dans le Livre de poche en 1999, non disponible même en occasion.

DVD La Vierge des tueurs, Barbet Schroeder, 2000, avec German Jaramillo, Anderson Ballesteros, Juan David Restrepo, Manuel Busquets, Ernesto Samper, Carlotta films 2017, 1h41, €8.00 blu-ray €8.58

Commentaires récents