Harper (Tye Sheridan) est étudiant en droit à Los Angeles et assiste à un cours de pénal sur la qualification de meurtre, d’assassinat ou d’homicide involontaire. Cela l’inspire… Il rend en effet son beau-père Vincent (Stephen Moyer), homme d’affaires sans cesse en voyage, responsable de l’accident de voiture de sa mère, désormais dans un coma irréversible. Harper va la voir chaque jour à l’hôpital, mais son état ne s’améliore pas. Vincent dit qu’il l’aime mais ne va jamais la voir, sans cesse « pris par le temps ».

Le garçon n’a jamais aimé Vincent, cet homme qui lui a ravi l’amour exclusif de sa mère. Il découvre qu’il a falsifié sa signature pour rédiger un testament. A la date du soi-disant paraphe, sa mère était avec son fils à New York, et ne pouvait avoir consenti. Il confronte son beau-père, qui tente d’expliquer qu’ainsi la succession sera plus facile, sans ces délais et paperasses inhérentes à une absence de dernières volontés. Harper ne le croit pas et, à 20 ans, décide d’éliminer le gêneur.

Dans un bar où il boit du whisky en déprimant, il rencontre un mauvais garçon, Johnny (Emory Cohen), dont l’absence de scrupules et l’autoritarisme de décision le séduisent. Johnny propose de l’aider à se débarrasser de son beau-père à Las Vegas, où il doit se rendre pour affaires. Il a une séduisante théorie du dédoublement, une personne qui fait le boulot et l’autre qui reste à la maison, sans que les deux se parlent. Le film va être monté de cette façon éclatée.

Harper sortant de la douche à son lendemain de cuite a à peine le temps d’enfiler un vêtement que Johnny sonne à la porte. Harper dit non, qu’il a renoncé, qu’il était saoul, mais Johnny insiste. Il veut les 20 000 $ promis pour rembourser son dealer à qui il a – sans vérifier parce qu’il est « un crétin » – refilé de la levure au lieu de cocaïne. Il est flanqué de Cherry (Bel Powley), une strip-teaseuse plus ou moins pute, genre no future, qui n’est pas « sa meuf » mais ouvre ses cuisses quand il le lui demande, pour lui ou pour un plan.

Ce que l’on prend pour le début n’est que la suite. Le meurtre projeté a déjà eu lieu sans le vouloir. En se bagarrant avec Vincent, celui-ci s’est empalé sur un grand couteau de cuisine placé exprès dans son bagage à main d’avion pour qu’il soit importuné à l’aéroport. Vincent le découvre, le tient à la main, accuse Harper, et les deux roulent sur la pelouse avant que Vincent ne s’embroche sur le métal et tombe dans la piscine. D’où l’affolement de Harper pour se débarrasser du cadavre, le nettoyage en grand, le sang sur son tee-shirt, la douche, les activités torse nu jusqu’à ce que son copain de fac préoccupé de sexe déboule, puis que survienne Johhny – programmé la veille. Harper s’est engagé et ne peut plus reculer, surtout que son beau-père est déjà cadavre sans l’aide du bad boy. Il hésite, on sent qu’il calcule, puis accepte d’aller à Las Vegas pour son beau-père, sans dire qu’il est déjà mort. Mais il exige que l’on prenne la voiture de son père dans le garage, une puissante Ford Mustang V8 bleue, où il a fourré le corps emballé dans une bâche jaune.

Le voyage vers Vegas s’apparente à un trip. Harper, ce qui est curieux, se contente de conserver son blouson de toile enfilé directement sur son torse, sans aller prendre un tee-shirt ni un quelconque bagage. Il met de même les 20 000 $ dans son slip. Comme si le meurtre l’excitait d’une certaine façon. Quitter son uniforme d’étudiant sage pour assumer sa vraie peau, briser les conventions du droit chemin pour choisir sa propre voie, c’est à la fois une initiation au monde adulte et une tentation libertarienne qui émerge avec Trump.

Harper va se confronter à Johnny pour éviter le pire, expert en mauvais coups et violent avec Cherry. Le cadavre dans le coffre lui pèse et il ne sait comment s’en dépêtrer, mais autant ne pas ajouter des meurtres en plus, comme celui de ce flic noir, un peu trop vantard et imbu de son uniforme. Mais Harper n’est pas un crétin comme Johnny, c’est tout le sel de l’histoire.

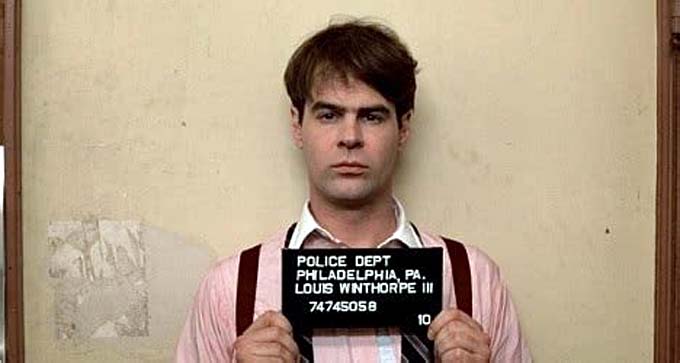

Difficile de raconter la suite sans dévoiler l’intrigue. Harper a l’air d’un gamin, malgré son gros nez ; s’il est bien dessiné, il n’a pas la musculature cultivée qui ferait impression sur Johnny. Il trouve Cherry « jolie » et veut l’aider à se déprendre du malfrat tout en lui offrant une nouvelle chance dans la vie, mais sans désirer la baiser ; il se contente de dormir torse nu et pieds nus à côté d’elle. Harper ne se détend jamais, se courbe devant la force mais n’en pense pas moins. Comme il est intelligent – et sait trouver de l’argent – il maîtrise son destin. Il embobinera Johnny sans problème pour le faire accuser à sa place – puisque c’était son intention de perpétrer le meurtre. Tout le film tient au fond à Tye Sheridan, jeune homme banal mais décidé, qui ne rit pas. Malgré une histoire compliquée et un montage déconcertant, le film est finalement captivant.

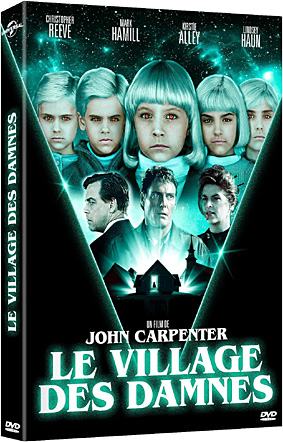

DVD Détour (Detour), Christopher Smith, 2016, avec Tye Sheridan, Bel Powley, Emory Cohen, Jared Abrahamson, Sibongile Mlambo, L’Atelier d’images 2017, français anglais, 1h33, €3,41, Blu-Ray €11,29

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents