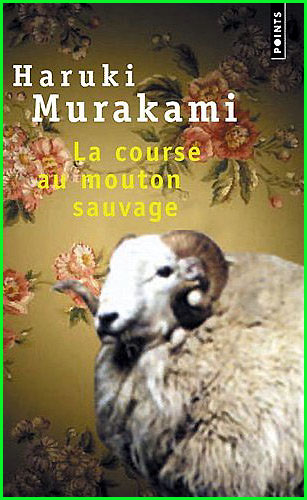

Nous sommes en Argentine, sur le continent américain. Celui-ci, envahi et gagné au fil de l’épée par des conquistadores et autres pionniers dans l’histoire, est un continent brutal. Où la violence continue. D’où ces « nouveaux sauvages » qui renaissent en 2014 dans le film, reflet d’une réalité vécue. Ce sont six courts métrages, pas toujours aussi captivants, mais caustiques face aux comportements. Il s’agit d’injustice – ressentie comme on le dit de la météo – qui fait grimper aux rideaux et réveille la bête sauvage en chacun des petits-bourgeois. Les piqués au vif veulent se venger. De spectaculaire façon.

Le premier est Pasternak. C’est un homme qui a été perturbé gamin – il a redoublé son CE2, c’est dire ! Il embarque tous les gens qui l’ont snobé, rabroué ou fait du tort dans un avion où il est le chef steward. Comme pour la German Wings (quinze jours après la sortie du film – le hasard a de ces coïncidences), Pasternak neutralise le pilote et précipite l’avion rempli de ses ennemis au crash. Deux vieux qui lisent paisiblement dans leur jardin voient le monstre arriver, sans réagir. Ce sont (cette fois-ci pas par hasard) les parents Pasternak, les responsables de tout selon le psy, lequel a mis au jour le traumatisme sans rien soigner (une arnaque de plus que la « psychologie »).

Le second est un mafieux – politicien, entrepreneur immobilier, c’est tout un. La serveuse d’un restaurant dans lequel il s’arrête le reconnaît, il est responsable du suicide de son père à cause de ses malversations financières. La cuisinière est une ancienne détenue qui en veut à la société et réagit en sauvage. Elle offre à la serveuse de la mort aux rats pour assaisonner ses frites et ses œufs. Choquée par un reste de morale conventionnelle, elle refuse tout net. Mais la grosse cuisinière, avec son sens des valeurs popu, passe outre sans lui dire. Survient Alexis, le fils du mafieux Cuenca, qui commence à piquer des frites. La cuisinière déclare qu’elle a versé le poison et qu’il est bon d’anéantir toute la nichée de rats, y compris les petits. Devant cette conception nazie, la serveuse affolée veut reprendre le plat et le mafieux se rebiffe ; il n’a pas l’habitude qu’on discute ses volontés. Il frappe la serveuse et la cuisinière intervient en le lardant de coups de couteau de cuisine. Après tout, on n’est pas si mal en prison : logé, nourri, chauffé, blanchi, on joue aux carte avec les copines. Tout vaut mieux que perpétuer le règne des rats. Le père meurt mais son garçon s’en sort (pour l’instant innocent des malversations) en vomissant son manger.

Le troisième est un Diego de luxe, roulant dans une Audi de luxe, sur une route déserte d’Argentine. Lorsqu’il veut dépasser une vieille guimbarde qui roule obstinément à gauche, celle-ci se déporte pour l’empêcher de passer (la gauche bloque toujours les entrepreneurs). Il la dépasse donc à droite, et ne peut s’empêcher de l’insulter en le traitant de connard et en lui faisant un doigt. Mais le destin veille : il crève un pneu et doit réparer. Arrive donc le retardé à la guimbarde, qui le prend à partie, bousille la belle voiture qu’il ne pourra jamais se payer, et chie sur le pare-brise. Malgré sa roue seulement à demi vissée, Diego finit par démarrer pour pousser la guimbarde de l’agresseur dans la rivière. Malgré l’auto toute retournée, son passager réussit à en sortir et le menace en révélant qu’il a lu sa plaque d’immatriculation. Diego, poursuivi par un malin génie, revient à fond et décide de l’écraser. Mais le destin veille : la roue de secours qu’il n’a pas pris le temps de visser correctement se détache et le précipite à son tour dans la rivière. Le péquenot alors se déchaîne, il pénètre dans l’Audi par le coffre et agresse Diego resté coincé à l’intérieur. Ils se battent en milieu confiné à coup de manivelle et d’extincteur. L’homme cherche à mettre le feu à la voiture en allumant sa manche de chemise plongée dans le réservoir, mais Diego le retient. Tout explose, ce qui les laisse enlacés dans la mort. Un crime « passionnel », même si la passion n’est pas celle du sexe.

Le quatrième est Simón, ingénieur expert en explosifs. Il travaille bien mais doit rentrer à temps pour l’anniversaire de sa fille. En achetant un gâteau à la pâtisserie, qui passe des heures à l’emballer dans un carton doré, sa voiture est prise en fourrière. Le trottoir n’était pas balisé interdit et il estime que c’est une injustice. Mais pas question de discuter avec l’Administration, celle-ci a par définition toujours raison, chacun « faisant son boulot » dans son petit coin en se foutant de l’ensemble. L’employé de fourrière dit qu’il doit payer le remorquage pour récupérer sa tôle, le guichetier de mairie qu’il doit payer l’amende car il y a eu procès-verbal ; les réclamations ne sont ouvertes qu’entre 11h et 11h05, ou à peu près, et il doit se déplacer lui-même… En bref, tout est fait pour emmerder l’assujetti. Son retard provoque une scène de ménage car ce n’est pas le premier ; Simon est trop consciencieux pour bâcler son boulot à cause de la famille. Sa femme demande le divorce, tandis qu’il est licencié pour avoir flanqué des coups d’extincteur dans la vitre, photographié dans la queue interminable au guichet des amendes. Les gros titres ne lui permettent ni d’avoir un nouvel emploi, ni d’obtenir la garde alternée de sa fille. Il décide alors de se venger, en ingénieur. Il récupère à nouveau sa voiture à la fourrière (c’est la quatrième fois, tant la signalisation est fantaisiste – semble-t-il exprès), il la bourre d’explosifs et la stationne à un endroit parfaitement signalé interdit. Elle est aussitôt enlevée, la fourrière privée s’entendant avec la mairie publique pour extorquer le maximum de fric aux automobilistes, exaspérés mais impuissants. Lui ne l’est pas et il fait sauter la fourrière, en calculant un rayon assez limité pour ne pas tuer. Les médias ne réagissent qu’au spectaculaire : la bombe, après l’extincteur, les fait sauter de joie – et sauter le tirage. Simón « Bombita » devient le héros des anonymes remontés contre la bureaucratie. En prison, sa femme et sa fille lui apportent un gâteau d’anniversaire et ses codétenus l’ovationnent, tandis que la mairie revoit son contrat avec la fourrière et ses règles de stationnement.

Le cinquième est moins sympathique. Santiago, un jeune homme de 18 ans, réveille affolé son père au petit matin. Il a conduit la grosse BMW et vient de renverser mortellement une femme enceinte pour avoir bu ou fumé. Il a pris la fuite et ne sait comment faire. Sa famille est riche et, pour éviter la prison, son père et son avocat proposent à leur jardinier pas moins de 500 000 $ pour dire qu’il conduisait et est responsable de l’accident. Le procureur, venu on ne sait pourquoi car le gamin avait assuré être seul et que personne ne l’avait vu, sonne à la porte et constate que les rétroviseurs de la BMW ne sont pas à la hauteur des yeux du jardinier. Il en conclut que celui-ci ment lorsqu’il dit avoir conduit la voiture en dernier. L’avocat propose un « arrangement », petite corruption endémique entre gens de bonne compagnie : 1 million de $ pour qu’il conduise l’enquête comme convenu. Mais le père découvre que l’avocat veut sa part, 500 000 $ supplénetaires, et le procureur ajoute des « frais annexes » de 30 000 $. C’en est trop, il annule tout. La mère de Santiago finit par le persuader de dealer pour 1 million forfaitaire en tout et pour tout. L’accord est conclu. En sortant de la demeure, le jardinier faux coupable est assassiné à coups de marteau par le mari de la victime. La presse s’était déchaînée et la police avait réagi mollement.

Le sixième est une femme, Romina. Elle vient de se marier avec le riche Ariel et c’est la fête dans un grand hôtel de Buenos Aires. En observant des regards, puis en fouillant le téléphone de son mec, Romina découvre qu’Ariel l’a trompé avec une collègue qui est invitée à la noce. On se demande pourquoi elle devient hystérique, car baiser une autre avant mariage n’est pas une preuve d’infidélité : on n’avait encore rien promis. Romina, sanglotant de façon hystérique, s’isole sur le toit de l’hôtel où un cuisinier la console paternellement, l’empêchant de se jeter dans le vide. Romina finit par se calmer, se prend de désir pour son sauveur, qui la baise frénétiquement lorsqu’Ariel parvient sur le toit à sa recherche. Romina, devenue démone, promet à son tout juste mari une vie d’enfer, de révéler sur les réseaux sociaux tous ses secrets, y compris fiscaux, de lui refuser le divorce pour le plumer à vif. Revenue à la fête – qui est une hypocrite comédie du bonheur – elle fracasse la maîtresse d’Ariel contre un miroir. C’est le drame, la famille s’écharpe, des urgentistes appelés tentent de calmer la tension en la prenant. Mais Ariel fond et Romina se délite. Il n’y a qu’un pas de la haine à l’amour et, renversant la causalité, Romina et Ariel entament une danse passionnelle avant de baiser frénétiquement à même la table du gâteau de mariage, devant leurs invités qui quittent les lieux, écoeurés de la comédie comme du drame.

Les trois premiers tableaux sont captivants, les deux derniers moins. Trop longs et plus noirs, ils exaspèrent l’hystérie de sauvagerie, au point qu’on finit par ne plus croire à cette arlequinade. Mais l’ensemble donne une bonne image de la brutalisation des mœurs sur le continent américain, que Trompe révèle désormais sans complexe au grand jour.

DVD Les Nouveaux Sauvages (Relatos salvajes), Damián Szifrón, 2014, avec Darío Grandinetti, Diego Gentile, Julieta Zylberberg, María Marull, Rita Cortese, Warner Bros. Entertainment France 2015, doublé espagnol, français, 1h57, €6,00, Blu-ray €49,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents