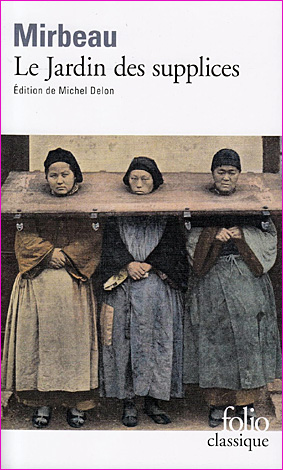

Curieux livre fait de bric et de broc, de textes raboutés, pour une vision impressionniste de ces tropismes humains que sont l’amour, le sexe et la mort. Ce roman, « décadent » à la suite de Baudelaire, écrit la dernière année du siècle comme pour l’expier. Il est dédié sous forme d’ironie « Aux prêtres, aux soldats, aux juges, aux hommes, qui éduquent, dirigent, gouvernent les hommes ». Autrement dit à tous ceux qui disciplinent et châtient pour brider la nature humaine.

Trois parties dans ce livre qui a fait exploser les désirs en les poussant au paroxysme en son temps.

Le « Frontispice » met en scène des intellos parisiens qui discutent avec détachement du meurtre comme un des beaux arts. Tuer est le propre de l’homme, ce prédateur sur la terre, justifié par son Dieu, et le meurtre est le fondement de toutes les sociétés humaines via ses prêtres, ses soldats, ses juges, ses pères omnipotents.

La seconde partie, « En mission », est une caricature des politiciens de la Troisième République parlementaire, avec son affairisme, sa corruption, ses copinages, sa gabegie des deniers publics pour des « missions » confiées aux protégés sans aucune justification scientifique. Le narrateur s’y vautre, ayant été élevé dans cette façon de faire.

La troisième partie est à proprement parler « Le jardin des supplices ». L’anglaise rousse aux yeux verts, femme fatale et incarnation de la féminité goulue, initie le narrateur à la vraie vie. Elle n’est que l’envers de la mort, son piment sexuel. Clara, après l’avoir épuisé et baisé sous toutes les coutures, l’a vu s’éloigner deux ans. Mais l’attrait de la chair est trop fort, il revient. C’est alors qu’elle lui fait visiter le bagne de Canton pour s’enivrer des supplices chinois infligés à des condamnés : le rat dans son pot qui dévore le fondement pour sortir, la cloche qui fait convulser et tue en 42 heures, la caresse incessante du pénis qui fait éclater en 5 heures – sans parler des pals, lits de fer, griffes d’acier, effets de scalpels, estrapades, et autres raffinement de torture inventés par la civilisation chinoise millénaire.

Dans leur salon parisien, les intellectuels en pleine affaire Dreyfus discutent tranquillement de la « loi du meurtre » qui régit les relations entre les hommes. « C’est un instinct vital qui est en nous… qui est dans tous les êtres organisés et les domine, comme l’instinct génésique.… » ; « le meurtre est une fonction normale – et non point exceptionnelle – de la nature et de tout être vivant ». La société y participe: « Le besoin inné du meurtre, on le refrène, on en atténue la violence physique, en lui donnant des exutoires légaux : l’industrie, le commerce colonial, la guerre, la chasse, l’antisémitisme… parce qu’il est dangereux de s’y livrer sans modération, en dehors des lois ».

D’ailleurs, les qualités récompensées par la société bourgeoise sont impitoyables.

Le commerçant a pour philosophie de « mettre les gens dedans ». Après tout, les affaires sont les affaires (titre d’une pièce qu’il a écrite).

Le collège encourage les combines pour gagner de l’argent et entuber ses camarades dans tous les sens du mot. Les prêtres du collège des jésuites Saint-François-Xavier de Vannes, dans lequel le jeune Octave a été placé jusqu’à ses 15 ans, l’ont chassé pour avoir dénoncé son viol par son maître d’études. Au prétexte qu’il entretenait une « amitié particulière » avec un camarade – procédé jésuite d’accuser l’autre de ses propres turpitudes, que Goebbels, puis Staline et Poutine reprendront avec délice (décrit dans son roman autobiographique Sébastien Roch).

Le politicien n’est véritable homme d’État digne d’être ministre que s’il a la manie profitable et conquérante de l’organisation. « Est-ce que l’homme de génie n’est pas un monstre, comme le tigre, l’araignée, comme tous les individus qui vivent au-dessus des mensonges sociaux, dans la resplendissante et divine immoralité des choses ?… »

Octave Mirbeau, journaliste, a bien connu les turpitudes de ses contemporains, et ne porte pas une vision romantique de la nature humaine. Mort en 1917, il s’inscrit dans le courant subversif qui a plaisir à décrire la réalité pour choquer le bourgeois et le bondieusard, tout en décrivant avec lyrisme les fleurs et les oiseaux, le sein doux de la Femme et son babil d’enfant. Mais le plaisir dans l’amour ne permet d’échapper qu’un instant à la réalité sans pitié. Baudelaire s’y est brûlé les ailes avec sa créole Jeanne Duval. Le désir ne s’apaise jamais ; il ne cesse de renaître, poussé par la libido, ce qui conduit l’individu à rechercher toujours plus de plaisir, dans une érotomanie des deux sexes qui pousse à tous les excès et ne s’achève qu’avec la mort. « Et c’est l’homme-individu, et c’est l’homme foule, et c’est la bête, la plante, l’élément, toute la nature enfin qui, poussée par les forces cosmiques de l’amour, se rue au meurtre, croyant ainsi trouver hors la vie, un assouvissement aux furieux désir de vie qui la dévorent et qui jaillissent, d’elle, en des jets de sale écume ! »

La fascination pour les chairs suppliciées, dans ce pays exotique et mystérieux qu’est alors la Chine, n’est offert que pour ancrer l’idée que la mort est une composante perverse de l’érotisme. L’imaginaire s’attache à la fleur, et Mirbeau en décrit complaisamment les diverses variétés tropicales, car elle est à la fois sexe par sa forme, et mort par son flétrissement après émission du pollen ou fécondation. « Ah ! les fleurs ne font pas de sentiments, milady… Elles font l’amour… Que l’amour… Et elle le font tout le temps et par tous les bouts… Elles ne pensent qu’à ça… Et comme elles ont raison !… Perverses ?… Parce qu’elles obéissent à la loi unique de la Vie, parce qu’elle satisfont à l’unique besoin de la Vie, qui est l’amour ?… » La femme, de même, a une apparence fragile et parfumée, tout en étant possédée par une sexualité animale. Même les bourgeoises mûres des salons qui jouent à la politique et se piquent de littérature. Au fond d’elles-mêmes, elles ne pensent qu’à ça…

Après être passé par les épreuves, et sorti de l’enfer en ramenant une Clara égarée qui fait une crise d’épilepsie, le narrateur comprend que son pays, la France, et sa culture, l’européenne, n’ont de civilisation que de surface. Sous les conventions artificielles, les humanistes restent barbares – et la Première guerre mondiale le montrera à peine quinze ans plus tard. Les valeurs sont de l’humour noir… « Ah oui ! le jardin des supplices !… Les passions, les appétits, les intérêts, les haines, le mensonge ; et les lois, et les institutions sociales, et la justice, l’amour, la gloire, l’héroïsme, les religions, en sont les fleurs monstrueuses et les hideux instruments de l’éternel souffrance humaine… »

Ne pas s’arrêter à la surface du sadisme des supplices complaisamment décrits ; ce roman anarchiste et libertaire s’élève à la morale universelle en dénonçant la prédation sous les oripeaux de la religion, du patriotisme ou de l’État. Les curés violent les corps et les âmes, l’armée encourage à la brutalité et à la tuerie, l’État envahit, conquiert, soumet les citoyens et les colonies, la Femme asservit et exige toujours plus. Dans cette lutte constante de tous contre tous, il ne faut pas être dupe : manger ou être mangé, voilà la question.

Octave Mirbeau, Le jardin des supplices, 1899, Folio classique 1988, 338 pages, €10,50

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents