Ce roman est la traduction 1995 en livre de la mini-série de France 2 en trois épisodes, diffusée en décembre 1994. Il a ce côté populaire et édifiant qui fait pleurer dans les chaumières en exploitant tous les clichés en vogue. C’est une « belle histoire », un conte de fée moderne, à défaut d’être contemporain. Car l’histoire se passe en 1920 en Bretagne, patrie de l’auteur, où il a passé son enfance.

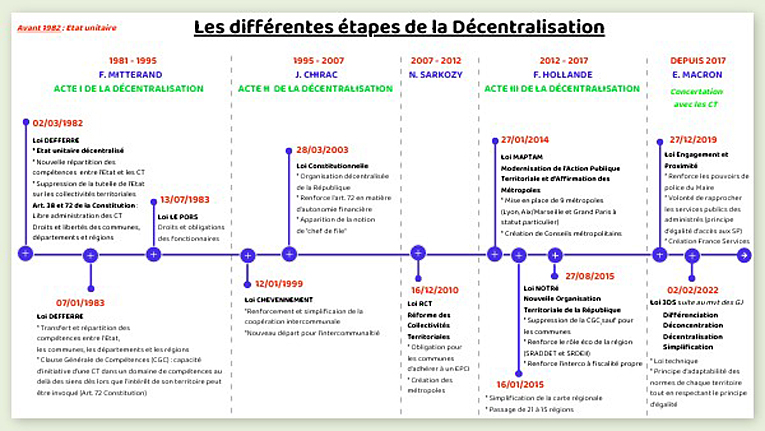

Pierre Jakez Hélias, avec son Cheval d’orgueil paru en 1980, a lancé la mode bretonnante, que le socialisme au pouvoir dès 1981 a répandu comme tout régionalisme. Las ! La « décentralisation » dans cette « France du commandement » a été peu suivie. La télé se devait de suivre ce courant, au moment d’un Mitterrand finissant. La Bretagne est cette province typée « malheur » qui plaît comme repoussoir – surtout si on la décentre juste après la guerre de 14, moment historique où le monde change pour donner le nôtre (jusqu’à Trompe 2).

Dans cette région isolée, archaïque et pauvre, naît un huitième enfant de Célestin, un cordonnier mal chaussé, qui emprunte les souliers à réparer de ses clients quand il doit « sortir ». Pierrot est ce bébé que sa mère, épuisée et déjà enceinte à nouveau, ne peut plus nourrir au sein. Drame ! Le bébé ne veut pas du biberon et refuse de s’alimenter « durant une semaine » (période stupéfiante, peut-on résister sans manger ni boire durant sept jours, particulièrement quand on est un bébé ?). Mais la belle histoire ne cherche pas la vraisemblance, seulement à coller aux images des gens.

Pierre est donc confié aux bonnes sœurs de l’orphelinat de Dinan, en ce temps où la crédulité emporte la croyance, et où « Dieu » est le recours suprême, faute de roi (guillotiné) et de président (inconnu dans les chaumières et trop lointain). Sœur Armelle se prend d’affection maternelle pour le petit et va jusqu’à oser se découvrir les seins pour qu’il tète, puis à les enduire de lait de vache pour l’habituer. Transgression de la pruderie catholique qui fait scandale au couvent bien que cela reste un secret ! C’est dans le roman, je ne suis pas sûr que cette scène soit dans la série TV popu. Pierrot s’habitue et se remplume. Dès qu’il est sevré, à 2 ans, il reprend sa place dans la famille, mais la fratrie le rend coupable de la mort de la mère, Joséphine, tarie et exsangue.

Le père va donc confier le bambin à un couple de fermiers sans enfants, qui vont l’élever aux « bons produits » (déjà le fantasme écolo) de la ferme (lait nourrissant de la chèvre, riche beurre de la vache, gras cochon, pain à volonté) en échange du travail en alternance des autres enfants, et en attendant les 7 ans de Pierrot. C’est à cet âge « de raison » qu’un enfant peut à cette époque travailler pour aider le fermier. Il va garder les vaches avec le chien Sultan. Lorsqu’il fait une erreur, le Jules, élevé à la brute, le châtie au fouet, mais ce n’est pas souvent. Il lui apprend plutôt la nature et les bêtes, le travail. Pierre prospère et devient un petit homme de 12 ans. C’est à cet âge au bord de la puberté qu’un enfant devient à cette époque un « homme » (ou une femme si c’est une fille).

Les frères et sœurs sont grands, partis de la maison pour s’engager dans la marine ou en apprentissage. Finette, la sœur aînée, tient la maison du père, mais celui-ci fréquente la Léontine, qui a perdu son mari il y a un an déjà, et décide de la marier. L’institutrice s’est fâchée parce que Pierre ne vient plus à l’école, à cause du travail de la ferme. Il y a toujours quelque chose à faire et le prétexte est bon pour éviter l’école, ce travail « de fainéant » qui actionne le cerveau et pas les mains. A cette époque, le paysan considérait que tout ce qui n’était pas utile à la terre ne valait rien. Il y a de ça encore aujourd’hui chez nombre de politiciens d’extrême droite. Étudier fait penser, donc juger par soi-même : pas question en régime autoritaire ! Mieux vaut cultiver légumes ou céréales et élever (vaches et gosses).

Jules le fermier a obtenu que Finette, 21 ans, vienne prendre la place de Pierre, 12 ans, lorsqu’il doit aller à l’école. Elle garde les vaches, fait en plus de la couture (le paysan est conservateur et garde tout, usant jusqu’à la trame ses vêtements – il y a de ça encore aujourd’hui chez nombre d’écologistes de droite). Lorsque Célestin marie la Léontine, Jules décide que la fête de noce se fera à sa ferme ; il paiera, Célestin étant trop pauvre. Il a une idée en tête : se faire la Finette qui lui chauffe les sangs et lui résiste obstinément. Ayant bu, il la suit lorsqu’elle part à la recherche de Pierre, qui s’est éloigné, peu enclin à « la fête » tellement à la mode chez les Français (encore aujourd’hui, où se bourrer la gueule, entreprendre le sexe opposé et danser, font oublier qu’il faut travailler et penser à l’avenir).

Et là c’est le drame, sans lequel il n’y aurait pas de bonne série : le Jules coince la Finette dans l’étable et s’apprête à la violer, sûr de sa force et aveuglé par son désir. A cette époque, le patron avait droit de cuissage sur ses employées femelles et ne s’en privait pas, peuplant le pays de bâtards chez qui il était fier de retrouver ses propres traits. Pierre saisit le fouet et frappe Jules, qui lâche Finette et se retourne contre le gamin. L’enfant se coule sous les vaches, « qui protègent leur vacher », car une vache n’est pas aussi bête qu’on le croit dans les villes. Jules, en rage et pris d’alcool, frappe à tour de bras pour se frayer un chemin et le troupeau tout entier, affolé, lui passe dessus en voulant sortir du lieu clos. Emmené à l’hôpital, il reste paralysé du bas.

Quant à Pierre, il s’enfuit dans la campagne. Il résistera huit jours, subsistant de chapardages, jusqu’à ce qu’une battue au renard, commandée par le seigneur louvetier, ne le déniche dans un buisson. Un chasseur a cru voir une bête et lui a tiré du plomb dans les fesses et les mollets. Les nemrods, penauds, ramènent au château une renarde morte et un gamin blessé, que le châtelain fait soigner. Son épouse a perdu leur fils unique à la guerre de 14 et retrouve sa fibre maternelle ; elle soigne le presque adolescent, mais une pleurésie l’envoie à l’hôpital, près de Jules dans le pavillon des hommes. Pierre retrouve sœur Armelle, chargée des blessés comme infirmière, et elle lui raconte sa petite enfance et son amour pour lui. Jules, qui se repend, lui souhaite un prompt rétablissement. Lorsque lui-même sort, il fait organiser une vente de tout son troupeau et de ses instruments aratoires par le notaire, donne le prix d’une vache née à son arrivée à la ferme à Pierre comme dédommagement de tous les désagréments qu’il a causé, puis se tire dans la tête, ne supportant pas de rester à vie en chaise roulante.

Happy end, le châtelain convie Pierre à son château, le loge dans sa bibliothèque aux milliers de livres, et l’aide à étudier. Il lui avait apporté du Jules Verne à l’hôpital des sœurs. Le gamin passe haut la main son certificat d’études, premier du canton, et le château lui paye ses études pour qu’il devienne médecin comme il le veut.

Tous les clichés y sont : le gamin pauvre mais méritant, les malheurs en cascade qui passent sur lui comme l’eau sur les plumes d’un canard, la volonté enracinée de lire et d’étudier, les riches compatissants qui sont là pour aider, les figures maternelles qui se substituent à la mère défaillante, le pauvre papa qui fait ce qu’il peut mais n’en aime pas moins, le méchant qui ne l’est pas tant que ça au fond, le bon vieux temps où chacun avait sa place… Une histoire à faire pleurer, écrite sans prétention et qui marche bien. Un délassement. Pierre a été joué par Robinson Stévenin en 1994 dans la série TV.

Nota : Wikipédia se trompe, comme souvent, en datant de 1998 la parution du roman. Il s’agit bien de 1995.

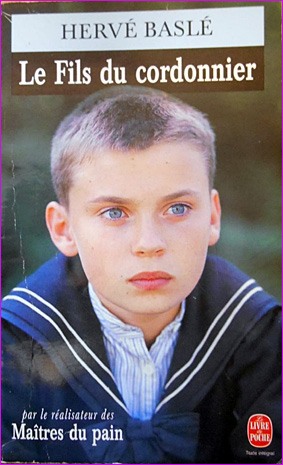

Hervé Baslé, Le fils du cordonnier, 1995, Livre de poche 1997, 251 pages, €2,63 , e-book Kindle €4,99

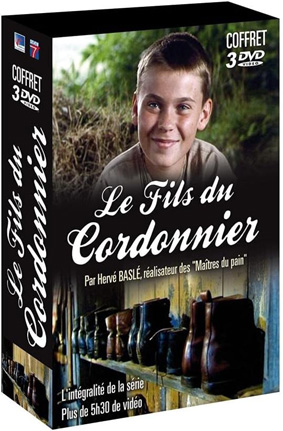

DVD Le fils du cordonnier série TV en 3 épisodes, Hervé Baslé, 1994, avec Andrzej Seweryn, Anne Jacquemin, Denise Chalem, Robinson Stévenin, Roland Blanche, France Loisirs 2011, 5h30, €27,51

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents