Jean Marie Gustave Le Clézio a écrit ici son ‘Île au Trésor’. Il y reprend ses thèmes de prédilection, l’opposition sensations/raison, mer/terre, nature/civilisation, indigènes/blancs, humbles/bourgeois, comptables/marins… L’enfant a ce sentiment océanique de la mère comme ouvrant les portes, toute liberté, infini marin ; le père est la contrainte, la canne qui s’abat sur les fesses au retour d’une fugue, le devoir, la comptabilité. Et pourtant, c’est le père qui rêve et trébuche, alors que la mère économise et raisonne. Sept parties, comme les sept marches du destin, rythment le roman. Alternent à chaque fois le paradis et la réalité, en chaque fois 4 ans, comme si l’on ne devenait adulte qu’après 30 ans.

Jean Marie Gustave Le Clézio a écrit ici son ‘Île au Trésor’. Il y reprend ses thèmes de prédilection, l’opposition sensations/raison, mer/terre, nature/civilisation, indigènes/blancs, humbles/bourgeois, comptables/marins… L’enfant a ce sentiment océanique de la mère comme ouvrant les portes, toute liberté, infini marin ; le père est la contrainte, la canne qui s’abat sur les fesses au retour d’une fugue, le devoir, la comptabilité. Et pourtant, c’est le père qui rêve et trébuche, alors que la mère économise et raisonne. Sept parties, comme les sept marches du destin, rythment le roman. Alternent à chaque fois le paradis et la réalité, en chaque fois 4 ans, comme si l’on ne devenait adulte qu’après 30 ans.

1892, le petit Alexis L’Etang, fils de planteur, a 8 ans. « Enfant aux cheveux trop longs, au visage hâlé par le soleil, aux habits déchirés par les courses dans les broussailles et les champs de cannes. » p.62 Il est tout sensations et rêves, un vrai sauvage – nommé Ali par sa sœur – qui a pour ami Denis, un Noir de quelques années plus âgé qui l’initie à l’existence : courir pieds nus dans les champs de cannes, écouter la mer, observer la majesté des oiseaux, traverser les rivières, chercher les plantes qui guérissent, courir en pirogue avec les adultes, se baigner tout nu. La vraie vie est dans les champs, sensuelle, pénétrant par tous les pores : « Les femmes vont avec leurs houes. Elles sont vêtues de ‘gunny’, la tête enveloppée dans de vieux sacs de jute. Les hommes sont torse nu, ils ruissellent de sueur. On entend des cris, des appels, aouha ! la poussière rouge monte des chemins, entre les carrés de cannes. Il y a une odeur âcre dans l’air, l’odeur de la sève des cannes, de la poussière, de la sueur des hommes. Un peu ivres, nous marchons… » p.20 Les rêves naissent des mots, des illustrés lus au grenier, des histoires de la Bible racontées par sa mère. Un ouragan détruit ce paradis, en même temps que les rêves industriels de son père s’écroulent devant les réalités comptables.

A 12 ans, voilà le gamin précipité en civilisation, au collège. A 16 ans, son père mort, il doit travailler aux écritures dans une compagnie.

A 12 ans, voilà le gamin précipité en civilisation, au collège. A 16 ans, son père mort, il doit travailler aux écritures dans une compagnie.

1910, l’adolescent a rencontré un bateau, la Zeta, et un marin, le capitaine Bradmer. Il doit partir, l’appel du large : « Tu dois aller au bout de ce que tu cherches, au bout du monde », lui dit sa sœur (p.124). Il embarque comme passager payant pour découvrir la mer et chercher un trésor, celui dont son père rêvait, le soir dans son bureau. La mer comme une totalité d’enfance, comme un désir sexuel. « Aussi loin que je puisse voir, il n’y a que cela : la mer, les vallées profondes entre les vagues, l’écume sur les crêtes. J’écoute le bruit de l’eau qui serre la coque du navire, le déchirement d’une lame contre l’étrave. Le vent, surtout, qui gonfle les voiles et fait crier les agrès. Je reconnais bien ce bruit, c’est celui du vent dans les branches des grands arbres, au Boucan, le bruit de la mer qui monte, qui se répand jusque dans les champs de cannes. » p.125 La mer, c’est l’anti-collège, la liberté hors de raison, elle « recouvre toutes les pensées » p.127 « Ici, au centre de la mer, il n’y a pas de limites à la nuit. Il n’y a rien entre moi et le ciel. » p.134 « La nuit est si belle, sur la mer comme au centre du monde, quand le navire glisse presque sans bruit sur le dos des vagues. Cela donne le sentiment de voler… » p.141 « Je crois que je ne me suis jamais senti aussi fort, aussi libre. Debout sur le pont brûlant, les orteils écartés pour mieux tenir, je sens le mouvement puissant de l’eau sur la coque, sur le gouvernail. Je sens les vibrations des vagues qui frappent la proue, les coups du vent dans les voiles. Je n’ai jamais rien connu de tel. Cela efface tout, efface la terre, le temps, je suis dans le pur avenir qui m’entoure. » p.146 Une véritable expérience zen, une traversée hors du temps, encore un paradis. Le timonier comorien devait devenir prêtre ; un jour, il a tout quitté pour devenir marin. Appel de la nature contre contrainte de civilisation, impossible métissage de l’atavisme non-blanc pour le monde des Blancs. Les marins n’ont pas le goût « de l’aventure ». « Ils n’appartiennent à personne, ils ne sont d’aucune terre, voilà tout. » p.160 L’écrivain n’est-il pas ce ‘marin’ de la civilisation ? « Quand je suis parti, c’était pour arrêter le rêve, pour que la vie commence. » p.172

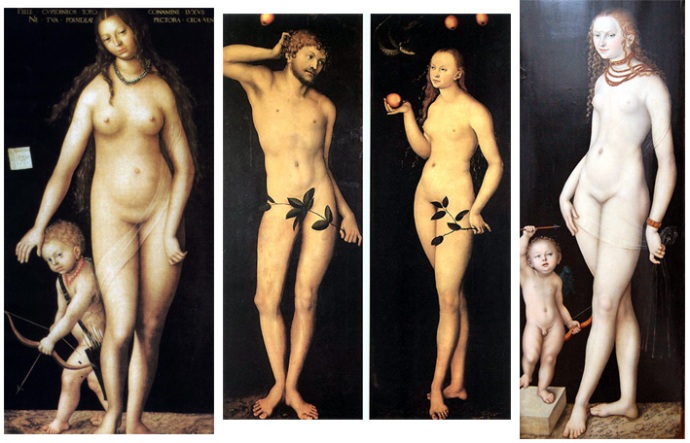

Retour à la civilisation après cette parenthèse : « Le navire s’approche de la côte. Quelque chose s’achève, la liberté, le bonheur de la mer. Maintenant il va falloir chercher asile, parler, interroger, être au contact de la terre. » p.184 La civilisation, ce sont toutes ces contraintes. Alexis débarque à Rodrigues, où il calcule et prospecte, tout au savoir géométrique de la civilisation. L’Anse aux Anglais est une vallée qui se resserre et garde entre ses falaises le secret du Trésor ; on y lit la métaphore d’une femme et de sa vulve. Mais le Blanc raisonne abstraitement, il ne voit de la nature que ce qui se mesure et s’exploite ; pas sa beauté ni son amour. Alexis devient fou, ou presque, d’insolation. Il est sauvé par une jeune fille noire, Ouma, et un enfant simplet d’une beauté époustouflante, Sri. Ouma a été envoyée en France un temps, au couvent, pour y devenir « civilisée ». Mais elle est tombée malade et a voulu revenir sur sa terre. Alexis et elle ont eu une enfance inverse, lui Blanc ensauvagé, elle Noire civilisée – mais tous deux doivent boucler la boucle. Partie pivot, ombre et soleil, ambivalente – l’exact milieu du livre.

Pour Alexis, c’est à nouveau le paradis ; il découvre, comme avec Denis, comment courir pieds nus sur les rochers, pêcher le poisson au harpon, se sécher tout nu avec le sable – mais avec une fille, cette fois. « Maintenant je comprends ce que je suis venu chercher : c’est une force plus grande que la mienne, un souvenir qui a commencé avant ma naissance. » p.209 Le désir le saisit à la vue d’Ouma dans ses habits mouillés. Plus tard, ils nagent nus : « Tout d’un coup, je me souviens de ce que j’ai perdu depuis tant d’années, la mer à Tamarin quand avec Denis nous nagions nus à travers les vagues. C’est une impression de liberté, de bonheur. » p.229 Mais, autre thème favoris de Le Clézio, tout métissage est impossible, l’écart des civilisations est tel que l’existence est une impasse, être civilisé, c’est mentir, au contraire des gens simples pour qui tout est naturel. Chercher l’or – est-ce cela le trésor ? Ouma le pressent et le quitte. C’est un ouragan du cœur qui pousse Alexis à partir.

Pour Alexis, c’est à nouveau le paradis ; il découvre, comme avec Denis, comment courir pieds nus sur les rochers, pêcher le poisson au harpon, se sécher tout nu avec le sable – mais avec une fille, cette fois. « Maintenant je comprends ce que je suis venu chercher : c’est une force plus grande que la mienne, un souvenir qui a commencé avant ma naissance. » p.209 Le désir le saisit à la vue d’Ouma dans ses habits mouillés. Plus tard, ils nagent nus : « Tout d’un coup, je me souviens de ce que j’ai perdu depuis tant d’années, la mer à Tamarin quand avec Denis nous nagions nus à travers les vagues. C’est une impression de liberté, de bonheur. » p.229 Mais, autre thème favoris de Le Clézio, tout métissage est impossible, l’écart des civilisations est tel que l’existence est une impasse, être civilisé, c’est mentir, au contraire des gens simples pour qui tout est naturel. Chercher l’or – est-ce cela le trésor ? Ouma le pressent et le quitte. C’est un ouragan du cœur qui pousse Alexis à partir.

1914, la civilisation s’appelle la guerre. Ypres, ce sont les gaz, les canons, les mitrailleuses ; les êtres humains en matricules regroupés en divisions et corps numérotés. Toute la nature en est bouleversée et les chevaux morts hantent de leurs carcasses les champs devenus stériles.

1918, Alexis retourne à Rodrigues, apaisé, appréciant la vie naturelle. Ouma a disparu mais Fritz, préadolescent Noir qui l’aidait, est devenu beau jeune homme qui prend les choses comme elles viennent. Une cache, deux caches : le trésor du Corsaire se trouvait bien là, soigneusement balisé selon le plan par des entailles sur les roches. Sauf que les caches sont vides. Y en aurait-il une autre ? Avant de poursuivre cette quête vaine, c’est encore un ouragan qui vient dévaster l’île. Tout est emporté, Alexis n’a plus rien.

Il retourne près de sa mère qui se meurt et de sa sœur qui se fera bonne sœur. Impossibilité du métissage, là encore : être Blanc impose de vivre comme les Blancs parmi les Blancs ; si l’on ne peut pas, il faut partir ou bien se faire passeur, par exemple religieuse quêtant parmi sa caste pour aider les pauvres. Alexis, un temps sirdar (contremaître) de plantation, ne peut supporter de commander comme un Blanc à ces Noirs ou à ces Indiens qui en savent plus que lui sur la nature et sur les mystères de l’univers. Il quitte son poste sur une apparition : Ouma qu’il croit avoir retrouvé. Tel est bien le cas et le couple s’enfonce dans un ravin isolé pour vivre la vie des neg’ marrons, en robinsons sauvages. Jusqu’à ce que… Ouma, plus sage, constate que l’avenir ainsi n’est pas possible. Que deviendraient les enfants s’il y en a ? Une fois encore, le métissage est impossible, Alexis est Blanc et doit vivre sa vie de Blanc. Où aller ? « Je veux fuir les gens du ‘grand monde’, la méchanceté, l’hypocrisie. » p.315 Tout est rêve d’ailleurs. « Comment ai-je osé vivre sans prendre garde à ce qui m’entourait, ne cherchant ici que l’or, pour m’enfuir quand je l’aurais trouvé ? » p.332 Le plan du Corsaire n’est au fond que le plan claque de la voûte céleste ; il n’y a pas d’or matériel, déterré et peut-être dispersé dans les flots, mais l’accord entre l’être et le cosmos. Peut-être est-ce là cette leçon du pirate ? « Ainsi, dans le firmament où nulle erreur n’est possible, est inscrit depuis toujours le secret que je cherchais. » p.335 Retour à l’enfance qui savait déjà, depuis la branche de l’arbre chalta du bien et du mal où le frère et la sœur se juchaient pour contempler le monde – une roue qui roule sur elle-même, tel l’Enfant de Nietzsche dans Zarathoustra. Il s’agit d’une révolution, au sens de Copernic, un retour sur soi-même. L’ailleurs est en soi.

Toujours les femmes l’ont ancré à une réalité qu’il quitte volontiers : sa mère quand il fugue avec Denis ; sa sœur quand il ressent l’appel du large, Ouma quand il cherche le trésor. Le seul trésor qui compte est de se trouver soi, pas de déterrer l’or. « L’or ne vaut rien, il ne faut pas avoir peur de lui, il est comme les scorpions qui ne piquent que celui qui a peur. » p.269 La vraie richesse est intérieure, elle est l’accord de l’être avec la vie qu’il mène, de sa nature avec la nature. Tous les sages d’Occident l’ont dit depuis Aristote, les Indiens aussi, et Confucius, et les anciens Mexicains… Jean Marie Gustave Le Clézio le sait qui résume tous ses livres à cette découverte. ‘Le chercheur d’or’ est l’un d’entre eux, un grand livre.

Le Clézio, Le chercheur d’or, 1985, Folio, 375 pages, €7.41

Tout Le Clézio chroniqué sur ce blog

Un satellite americain tombe dans le pacifique sud ? Il semblerait que les habitants de Mangareva (Gambier) aient entendu des bruits et aient vu pour certains une boule de feu… Glory, un satellite américain était trop lourd pour atteindre l’altitude d’orbite, des débris auraient chuté dans le Pacifique. Le laboratoire de géophysique de Pamatai (Tahiti) a enregistré « un bruit » à la station de Rikitea (Gambier). Alors y aurait-il un rapport entre la chute de Glory et ce qu’ont vu quelques habitants de Rikitea ? Par contre, on connaît le montant de la facture du feu d’artifice, 37 milliards de francs pacifiques. Il faut savoir également que l’US Air Force a installé une station aux Gambier pour suivre la mise en orbite de plusieurs satellites de défense depuis février 2010. Aux dernières nouvelles, Glory serait allé se perdre du côté de l’Antarctique. Les Gambier ont du rêver !

Un satellite americain tombe dans le pacifique sud ? Il semblerait que les habitants de Mangareva (Gambier) aient entendu des bruits et aient vu pour certains une boule de feu… Glory, un satellite américain était trop lourd pour atteindre l’altitude d’orbite, des débris auraient chuté dans le Pacifique. Le laboratoire de géophysique de Pamatai (Tahiti) a enregistré « un bruit » à la station de Rikitea (Gambier). Alors y aurait-il un rapport entre la chute de Glory et ce qu’ont vu quelques habitants de Rikitea ? Par contre, on connaît le montant de la facture du feu d’artifice, 37 milliards de francs pacifiques. Il faut savoir également que l’US Air Force a installé une station aux Gambier pour suivre la mise en orbite de plusieurs satellites de défense depuis février 2010. Aux dernières nouvelles, Glory serait allé se perdre du côté de l’Antarctique. Les Gambier ont du rêver ! La foi et la violence sont le lot des îles. Le papa, ultra-violent, avait secoué son bébé, il l’a rendu infirme. « J’arrive pas à me contrôler. Moi, je règle mes problèmes en boxant. Je tape même mon fils ». Pour ce père violent la balance de la Justice terrestre s’est arrêtée sur 13 ans de réclusion…

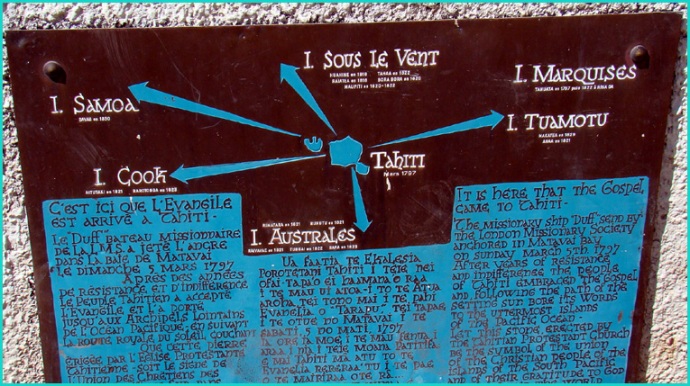

La foi et la violence sont le lot des îles. Le papa, ultra-violent, avait secoué son bébé, il l’a rendu infirme. « J’arrive pas à me contrôler. Moi, je règle mes problèmes en boxant. Je tape même mon fils ». Pour ce père violent la balance de la Justice terrestre s’est arrêtée sur 13 ans de réclusion… D’autres se retirent dans leur monde intérieur. Bobby Holcomb, vous connaissez ? Il fut « l’homme le plus populaire de Polynésie en 1988 ». Noir américain et indien par son père, Philippin et Polynésien par sa mère, il était né le 25 septembre 1947 dans les ruines de Pearl Harbour. Après avoir découvert les USA, l’Inde, le Népal, la Grèce, la France et la Polynésie, il s’installa à Huahine (Iles Sous le Vent) en 1976 et plus particulièrement dans le village de Maeva, réputé pour avoir résisté à la colonisation française et être resté imprégné de son histoire et de ses traditions. Maeva demeure la clé de voûte identitaire du pays. Bobby était connu pour se balader en paréo, pieds nus et toujours coiffé d’une couronne de fleurs et feuillage. Chanteur, peintre, il est davantage connu pour ses chansons alors qu’il vivait plutôt de sa peinture. Cette année, une rétrospective de ses tableaux est organisée au musée de Tahiti et des Iles. Il est décédé, à 44 ans seulement, en 1991.

D’autres se retirent dans leur monde intérieur. Bobby Holcomb, vous connaissez ? Il fut « l’homme le plus populaire de Polynésie en 1988 ». Noir américain et indien par son père, Philippin et Polynésien par sa mère, il était né le 25 septembre 1947 dans les ruines de Pearl Harbour. Après avoir découvert les USA, l’Inde, le Népal, la Grèce, la France et la Polynésie, il s’installa à Huahine (Iles Sous le Vent) en 1976 et plus particulièrement dans le village de Maeva, réputé pour avoir résisté à la colonisation française et être resté imprégné de son histoire et de ses traditions. Maeva demeure la clé de voûte identitaire du pays. Bobby était connu pour se balader en paréo, pieds nus et toujours coiffé d’une couronne de fleurs et feuillage. Chanteur, peintre, il est davantage connu pour ses chansons alors qu’il vivait plutôt de sa peinture. Cette année, une rétrospective de ses tableaux est organisée au musée de Tahiti et des Iles. Il est décédé, à 44 ans seulement, en 1991.

Commentaires récents