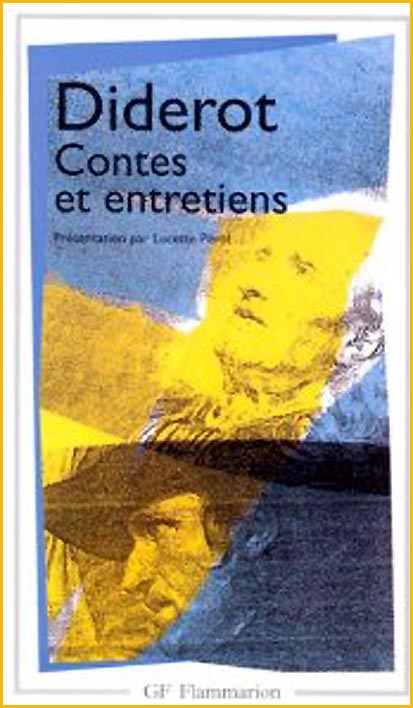

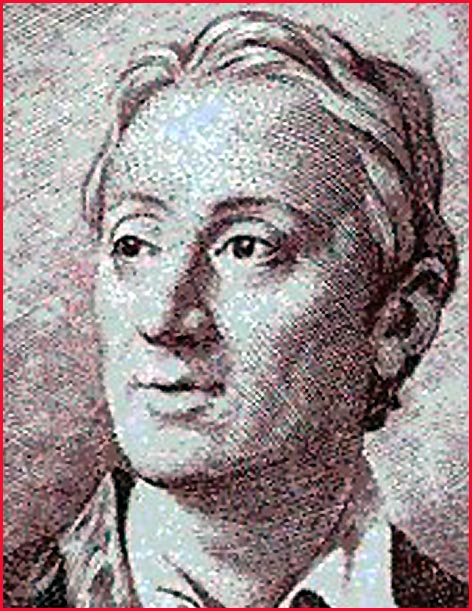

Né en 1713 et mort en 1784 à 71 ans, Denis Diderot, fils d’un coutelier prospère de Langres, est l’un de ceux qui ont marqué son siècle juste avant la Révolution. Il se débat dans l’Ancien régime finissant où le père garde son fils mineur jusqu’à 25 ans et peut le faire enfermer si son futur mariage lui déplait, où le roi use de lettres de cachet pour embastiller quiconque profère des propos séditieux, où l’Eglise tonne et censure en jouant sur l’angoisse de l’au-delà…

Sophie Chauveau cueille le personnage à l’âge de 15 ans lorsqu’il se prépare nuitamment à fuir pour Paris où l’attend le Savoir. Il est empli de cette curiosité insatiable et d’un appétit de la vie gargantuesque qui le façonne déjà grand et fort, brassant la vie à grands gestes. Il a avoué à sa sœur chérie Denise, de deux ans sa cadette, qu’il n’est plus garçon mais désormais homme, ayant convaincu une putain de son âge de le déniaiser pour aborder la capitale. Mais les adieux traînent et sœurette le retient ; Diderot sera toujours perdu par les femmes. La fille légère n’a pu s’empêcher de jaser sur ce joli éphèbe si naïf et confiant ; le père l’a su et attend son moment. Pourtant Denis part, après un conseil de famille où il a réussi à convaincre son monde de l’envoyer étudier à Paris ; Diderot saura toujours convaincre de la voix et du geste, tout entier à ce qu’il fait, corps et âme.

Il entre donc chez les jésuites où il apprend la raison, puis part en face chez les jansénistes leurs ennemis, après avoir été humilié du fouet cul nu pour avoir toisé un La Tour du Pin à particule, son condisciple. Il devient bachelier mais il n’est pas satisfait ; papa lui permet de poursuivre et il atteint le grade de docteur en théologie. Va-t-il prendre la cure que lui a réservé son parent l’évêque de Langres ? Que nenni, la religion le débecte, il renie ses dogmes absurdes et sa contrainte par la terreur sur les âmes, ses mots lénifiants et insignifiant lorsqu’un proche meurt – comme sa seconde sœur Catherine.

Il repart à Paris mais sa famille lui coupe les vivre, il devra se débrouiller de ses désirs selon ses possibilités. Il fréquente les cafés, les artistes, fait de petits boulots, jongle avec la dèche. Il est sans cesse amoureux, des femmes comme du savoir qui passe. Il est « trop » en tout, toujours excessif dans la bouffe, la baise, le discours. Il ne sait pas jouer au plus fin, enrober son discours, dissimuler ce qu’il croit. Il faut qu’il assène, qu’il fasse du tapage, qu’il choque au plus fort. Il s’entiche d’une potiche couturière et veut la marier ; son père le refuse et le fait enfermer. Il s’évade et épouse. Ses deux premiers enfants, une fille puis un garçon meurent très jeunes. Seule la troisième survit, Angélique, qui le fera grand-père d’une fille… qui meurt à 11 ans d’une mauvaise toux, et d’un petit-fils qu’il n’aimera guère. Il adore les femmes mais peu les hommes, sauf ceux qui, comme Rousseau, ont de la femelle en eux.

Rousseau, justement, dont il est devenu l’ami en 1741, comme si ce pleurard infantile genevois pouvait avoir des amis ! Paranoïaque et méchant, le Jean-Jacques distillera son fiel dans ses Confessions, alignant mensonges et demi-vérités sur tous ceux qui l’ont pris un jour en considération. C’est pourtant Diderot qui, enfermé au fort de Vincennes, inspirera ce Discours sur l’inégalité parmi les hommes qui rendra le Rousseau célèbre en 1755 ; Diderot qui l’introduira auprès de Louise d’Epinay, auteur d’un traité d’éducation où elle expose ce qu’elle a vécu avec ses propres enfants et que Rousseau pillera allègrement pour bâtir son Emile – lui qui a arraché un à un les cinq enfants qu’il a eu de Thérèse sa maîtresse pour les confier à l’assistance. L’infantile ne voulait pas de concurrence auprès de sa maman !

Denis Diderot est fidèle en amitié, il aime aimer, mais il est souvent trop envahissant. Ses amis le mettent parfois à distance, d’Alembert, Grimm ; d’autres le gardent éloignés, Voltaire, Catherine II impératrice de Russie ; de plus jeunes s’inspirent de ses principes de théâtre comme Beaumarchais, ou de sa philosophie comme l’abbé Raynal, mais font sans lui ou s’abandonnent à sa plume. Il n’y a pas de demi-mesure avec Diderot.

Il commence par des traductions de l’anglais, se lance dans le théâtre sur l’exemple italien pour moderniser la scène française, car il a appris les deux langues avec son obstination et sa boulimie habituelle. Il rédige des textes anonymes ou fait passer ses propres idées dans ses traductions. Ce qu’il publie sous son nom lui vaut les foudres de la censure et l’internement à Vincennes. Il se repend, se trouve élargi, et se lance dans le projet du siècle qu’est l’Encyclopédie, sur un exemple anglais de bien moindre envergure. Il en sera le directeur et devra jouer avec la censure et composer avec les auteurs, rédigeant lui-même nombre d’articles. Cet immense travail l’occupera des décennies et le mettra sous le feu des projecteurs, l’empêchant d’écrire une œuvre et surtout de livrer au public éclairé ce qu’il sent. Le judicieux conseil de Voltaire de publier à l’étranger, comme lui, n’atteint pas Diderot : dans son excès en tout, il manque grossièrement de bon sens. Il est resté ce gueux monté de Langres qui ne sait ni se retenir ni se tenir, habit râpé, chemise ouverte, braillant et gesticulant, gros mangeur, gros baiseur, sans aucun raffinement – pas même celui de l’esprit. Il est intelligent mais socialement limité. Ses Bijoux indiscrets sont une pochade d’étudiant, sa Religieuse un pamphlet vengeur pour la mort de sa sœur, ses autres œuvres des dialogues pétillants mais pas suffisamment approfondis.

Sophie Chauveau a une particulière tendresse pour Le neveu de Rameau, dont elle fait une clé de la psychologie de Diderot. Ce neveu décati du grand musicien serait la part d’ombre de Diderot, son mauvais génie, sa vérité au fond. Il n’aura de cesse de reprendre et de peaufiner ce livre qui représente ce qu’il est, une personnalité partagée, trop à l’étroit dans un seul esprit et dans une seule vie. Il est pourtant casanier et n’a pas vu la mer avant l’âge de 60 ans, il répugne à aller remercier à Saint-Pétersbourg Catherine la Grande qui lui a acheté sa bibliothèque et lui sert une rente pour l’entretenir, ce qui lui offre pleine liberté. Lorsqu’il s’y rend enfin, il s’entend bien avec la souveraine mais ne veut pas comprendre qu’entre les idées et la réalité existe tout un monde, que la philosophie ne fait pas la politique et qu’il faut du temps pour que la volonté oriente un peuple. Il est contre les despotes, même éclairés, mais ne voit pas la transition possible ; il est contre les religions et les infâmes mais son matérialisme athée ne peut passer si vite en son siècle. S’il a déclaré un jour qu’il fallait pendre les rois avec les boyaux des curés, c’était lors d’une facétie de fêtard dite en vers et plus subtilement.

Les babouvistes et les marxistes en ont fait l’un des leurs, à tort parce que la Terreur et la dictature sont despotiques et que Diderot est avant tout contre les despotes. Mais le mal était fait et Voltaire l’esprit comme Rousseau le cœur l’ont emporté dans les inspirations révolutionnaires des Français. Diderot prisait fort la Déclaration d’indépendance américaine, il n’aurait pas suivi Robespierre. Il a eu le mauvais goût de disparaître cinq ans avant 1789, usé de bouffe, de vin et de baise, n’ayant jamais su se modérer pour durer. Ni publié l’essentiel de son vivant.

Malgré un style parfois à la limite du parlé et dont certaines phrases sont bancales, cette copieuse biographie se lit avec passion. Car l’auteur sait communiquer son plaisir pour cet homme excessif, enthousiaste de la vie, emporté de curiosité. Nul ne lira plus les œuvres de Diderot de la même façon après avoir galopé avec lui dans ce livre.

Sophie Chauveau, Diderot ou le génie débraillé, 2010, Folio 2011, 567 pages, €8.90

Denis Diderot sur ce blog

Commentaires récents