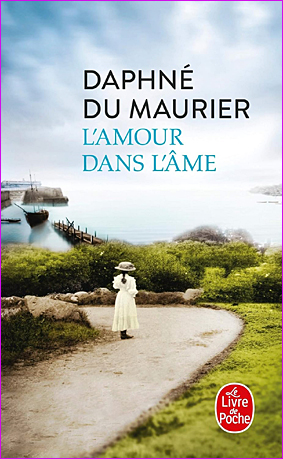

Emmanuelle Seigner est chanteuse rock et comédienne, petite-fille, nièce et sœur de comédiens, fille de photographe et journaliste. Née en 1966, elle est mannequin de mode dès 14 ans et connaît bien ce milieu où son mari, de 33 ans plus vieux qu’elle, s’est fait épingler en 1977. Ce mari est Roman Polanski, qu’elle épouse en 1989, à 23 ans, et avec qui elle a deux enfants : Morgane et Elvis. Le récit qu’elle livre ici commence en 2009, le 26 septembre. Il s’agit de l’arrestation en Suisse pour extradition vers les États-Unis de Roman Polanski pour une affaire datant de 1977, 32 ans auparavant, pour laquelle il a été condamné et a déjà purgé sa peine. Il s’agit de relations « illicites » du cinéaste, alors photographe de mode, avec une mannequin de 13 ans et demi, Samantha.

Elle a tenu à livrer son témoignage, pierre blanche de notre aujourd’hui que l’on retiendra sans doute dans les livres d’histoire de la société.

Premier choc : celui des époques. Ce que l’on admettait comme la norme dans certains milieux artistes à l’époque est honni aujourd’hui.

L’adolescente pubère et initiée était consentante et désireuse, il ne s’était rien passé que de doux, « un érotisme mutuel » disent les experts psychiatres commis au procès (p.57) mais, lorsqu’elle l’avait raconté avec enthousiasme à sa sœur, la mère avait porté plainte. « Je savais que Samantha allait avoir 14 ans, qu’elle avait déjà un petit ami de 17 ans , qu’elle était très libérée, avait une vie sexuelle et rêvait de devenir une star de cinéma. Je savais que sa mère – une comédienne de 34 ans – l’avait présentée à Roman pour poser dans reportage photo commandé par le magazine Vogue Homme qui voulait comparer les jeunes filles françaises aux américaines. Moi-même, j’ai été mannequin à 14 ans, en 1980. Plein de filles, dans ce milieu de la mode, couchaient avec les photographes. Ainsi jouait l’époque. On célébrait les lolitas au cinéma, dans les livres et les magazines. Je ne dis pas que c’est bien ni souhaitable, sûrement pas. Mais c’était l’air du temps. Et on entendait personne le déplorer publiquement. Personne » p.23.

Second choc : celui de la disparité des lois des États sous une même fédération des États-Unis.

« Nous sommes en mars 1977. La loi californienne réprime les relations avec les filles de moins de 18 ans, un interdit qui varie selon les États. En Géorgie, par exemple, il ne concerne que les moins de 12 ans »p.54. D’un kilomètre à l’autre, la morale judiciaire change, sans que la société soit différente. Ce pour quoi, malgré « la loi », les peines étaient rarement requises, surtout lorsque tout c’était passé dans le bonheur. « La même année, dans ce district, plus de 40 personnes avaient été mises en cause pour ce délit. Aucune n’effectuera un seul jour de prison » p.55.

Troisième choc : celui du mensonge du juge américain, soucieux d’être bien vu pour être réélu.

« Le 16 septembre très soucieux d’être bien vu des médias, Laurence J. Rittenband déclare infliger à Roman la peine de diagnostic évaluation qui ne permet pas à l’accusé de faire appel et l’envoie en prison pour un maximum de 90 jours. (…) Rittenband précise que ce séjour en centre de détention fera office de peine et qu’il n’y aura pas d’incarcération ultérieure ». Polanski effectue sa condamnation à la prison sans rechigner.

Mais, coup de théâtre : « A leur stupeur, les avocats découvrent que Laurence Rittenband a changé d’avis sous la pression du feu médiatique. Aux États-Unis, les juges sont élus. Ils tiennent à polir leur image : ‘ il va falloir que je lui colle une peine d’une durée indéterminée !’ lance-t-il pendant cette réunion houleuse » p.57. Avec ce juge, plus soucieux de son image dans l’opinion que de la justice, le mensonge fait office de stratégie. « Roman n’a jamais cherché à fuir à la justice américaine, ni avant son inculpation, ni lors de son emprisonnement. Il a assumé. Mais cette fois, face à ce magistrat qui n’a pas de parole, il fiche le camp » p.58.

Quatrième choc : personne n’écoute la victime.

« Rien n’oblige Samantha Geimer à soutenir Polanski. Et pourtant, à plusieurs reprises, elle a demandé à la justice californienne de classer le dossier arguant que l’incroyable entêtement du tribunal lui est aussi pénible qu’à Roman. Agirait-elle ainsi avec lui s’il avait fait preuve, 30 ans plus tôt, d’une violence insoutenable ? » p.79. La sacro-sainte « victime », devant laquelle on est en général à genoux, est ici évacuée comme gêneuse de la Morale en marche, que la vertueuse Justice sous la pression des indispensables Réseaux de chiennes de garde est en charge de faire respecter, au mépris des droits, des procédures et du changement des mœurs.

Cinquième choc : l’hystérie de lynchage des réseaux sociaux qui n’ont que faire de la morale et de la justice s’ils connaissent leur petit quart d’heure de gloire personnel en tirant (c’est le plus facile) sur une ambulance.

« Polanski est un nom qui déclenche des fantasmes si intenses, fiévreux, irrationnels » p.103, écrit sa femme, catastrophée par sa vie de famille brisée par l’emprisonnement durant dix mois de son mari retenu en Suisse, cinéaste empêché de travailler et père qui ne peut suivre ses enfants. Morgane a 16 ans et doit passer le bac ; Elvis a 11 ans et commence sa sixième – deux années cruciales dans le système scolaire français.

Mais Polanski est célèbre – et juif : deux défauts qui suscitent l’envie et la haine des cerveaux rétrécis, surtout dans l’anonymat du net. Le Juif est toujours, chez les chrétiens puritains yankees, soupçonné d’être un bouc, donc lubrique, avant d’être un bouc émissaire commode pour se débarrasser sur son bon dos des péchés que l’on a soi-même commis ou rêvé de commettre. Ainsi va la foule, forte en meute contre les faibles, vile devant les forts qui l’enjôlent et la domptent. Polanski est voué au « gaz » mais Trump est loué pour sa force. Mais qui a violé, dans la réalité ?

Évidemment, une pétasse profite du show médiatique autour de l’extradition de Polanski pour se croire « violée » à son tour (Moi aussi ! Moi aussi !). Charlotte Lewis (dénonçons aussi les truies) était une débutante amoureuse de Polanski, évincée par Emmanuelle qui est devenue sa femme ; elle a voulu se venger, comme la Springora avec Matzneff. « Dans le journal britannique [News of the World] elle raconte aussi qu’elle a commencé à avoir des relations sexuelles tarifées avec des hommes plus âgés dès ses 14 ans. ‘Je ne sais plus avec combien d’hommes j’ai couché à l’époque pour de l’argent. J’étais naïve. On me disait d’être gentil avec untel’ (…) Bref, on peut se demander pourquoi elle a jugé bon d’aller accuser Roman 26 ans après. Toute cette malveillance me paraît choquante » p.136. On le serait à moins…

Sixième choc : le « deal » à l’américaine les évadés fiscaux américains de la banque suisse UBS contre l’extradition de Polanski.

Rien n’est plus cynique qu’un État, « le plus monstrueux des monstres froids », dit Nietzsche. Qu’importent les personnes qu’il broie s’il peut faire avancer ses intérêts (p.90 et p.144). Utiliser une affaire vieille de plus de trente ans, et réglée selon la loi américaine, pour forcer la main du paradis fiscal, n’est qu’une anecdote. Seul le résultat compte et, en effet, les États-Unis auront les noms de 4500 fraudeurs, tandis que la Suisse pourra alors rejeter dédaigneusement la demande d’extradition, mal fondée en faits et comprenant un élément de preuve dissimulé, le témoignage du procureur contre le juge.

Ce n’est pas une personne, mais toute une famille, que l’hystérie d’un « maccarthysme néo-féministe » (p.174) condamne à l’enfer sur la terre même. « Pour mes enfants, pour Emmanuelle, c’est épouvantable . C’est pour eux que je parle (…) Ils souffrent énormément. Ils reçoivent des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux » p.175.

C’est aussi certains politiciens ou artistes qui apparaissent veules, bien moins intelligents qu’on le croyait (p.174) : Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot, Franck Riester, Adèle Haenel… A l’inverse, d’autres se révèlent : Nicolas Sarkozy qui soutient Polanski au titre du droit, Bernard Tapie et Bernard-Henry Lévy qui envisagent des actions radicales pour le faire évader, Catherine Deneuve, Yasmina Reza, évidemment Samantha Geimer la soi-disant victime, et tant d’autres.

Emmanuelle Seigner, Une vie incendiée, 2022, éditions de l’Observatoire, 183 pages, €18.00 e-book Kindle €12,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents