Ce film d’espionnage anglais adapté d’un roman de John le Carré qui porte le même nom a tous les ingrédients du genre. Il est plus sociologique et psychologique que d’action. D’où sa longueur, ses lenteurs parfois, mais son délice pour nous, Européens, qui préférons les relations humaines complexes aux coups de poing et de pistolet.

Il existe une taupe haut placée au sein des services (appelé le Cirque) que le précédent chef, Control (John Hurt), recherchait sans pouvoir mettre la main dessus. En 1973, son adjoint George Smiley (Gary Oldman) est mis à la retraite en même temps que lui après une opération désastreuse en Hongrie soviétique où Jim Prideaux (Mark Strong) l’un de leurs agents, qui devait faire passer à l’Ouest un général, a été blessé, pris et torturé par Karla, le « petit bonhomme » sadique et fanatique du NKVD que Smiley a un jour rencontré pour le retourner, mais en vain.

Le nouveau chef est Percy Alleline (Toby Jones), un nabot qui se prend pour « une grande personne » socialement puisqu’il a l’oreille du ministre et négocie directement avec les Américains. Son atout est une « source » soviétique, un diplomate qui livre chaque semaine des documents précieux via une maison anonyme louée par les services dans Londres. Cela permet des relations d’échange de renseignements avec la CIA. Sauf que les documents soviétiques sont à dessein livrés à cause de la taupe qui sévit toujours, donc de peu de valeur, alors que l’inverse est crucial pour le bloc de l’Est. Au fond, les Anglais ne sont que les petits télégraphistes entre l’URSS et les Etats-Unis.

Ce pourquoi le ministre, qui n’a pas la niaiserie de certains des nôtres sur le renseignement (qu’on pense au Rainbow Warrior où « le premier ministre de la France » déclarait ignorer tout !), convoque Smiley dans sa retraite pour le convaincre d’enquêter secrètement sur cette hypothèse persistante de la taupe, après la mort de Control. Il n’y a pas dix petits nègres comme chez Agatha mais la moitié. Smiley sait que ce n’est pas lui, en restent quatre. Il va remonter à l’échec de la mission hongroise pour examiner qui savait pour Jim Prideaux et comment, puis profiter de la réapparition de l’agent d’influence Ricki Tarr (Tom Hardy) pour piéger la taupe. Il n’a plus accès au MI6 mais engage Peter Guillam (Benedict Cumberbatch) qui est l’officier traitant de Ricki pour obtenir les dossiers ou les renseignements sur la maison. Il circule burlesquement en Citroën DS 23 à carrosserie dorée, ce qui ne passe pourtant pas inaperçu dans le Londres des voitures sombres – mais c’est un trait d’humour british, tout comme de chanter l’hymne soviétique déguisé en Lénine à la fête de Noël du service.

La hantise de la taupe est restée celle des Britanniques jusque dans les années 1990 à cause des Cinq de Cambridge, tous pédés et rêvant d’une Arcadie communiste dépénalisée et idéalisée en leur jeunesse folle (Philby, Burgess, Maclean, Blunt et Cairncross). Le fonctionnement du MI6, le service de renseignements du Royaume-Uni, est resté très « club » avec l’entre-soi de rigueur et la hiérarchie sociale qui va avec : qu’un fruit soit véreux et tout le groupe en est contaminé. Les femmes sont absentes (pas au collège, très peu à l’université, rares dans l’armée) et les hommes entre eux ont peu de contradicteurs ; ils ont tendance à agir en bande, pour le meilleur et trop souvent pour le pire. Expulser le mouton noir est une habitude ancrée dès le collège, comme le montre le gros à lunettes rejeté par les autres que Prideaux, reconverti en prof une fois grillé, encourage à observer. Dommage qu’il se prénomme Bill, un nom de traître.

Le titre anglais du film est curieux : tailleur bricoleur soldat espion, une sorte de dérision du métier peut-être, peu professionnel et foutraque ? Ou bien la description réelle de la quête de bribes d’informations à recouper et à coller pour en habiller correctement un fait ? Car le métier est gris, hors de toute reconnaissance civique, la tâche est besogneuse et lente, la pression psychologique forte. Le meilleur n’est pas le décideur mais l’enquêteur, pas le stratège mais l’employé qui met bout à bout les petits faits pour en extirper une intuition. Nous sommes loin de James Bond ; nous sommes dans le réel que David John Moore Cornwell alias John Le Carré, décédé en décembre 2020, a bien connu au MI5 et au MI6 lorsqu’il y exerçait dans les années 1950 et 60.

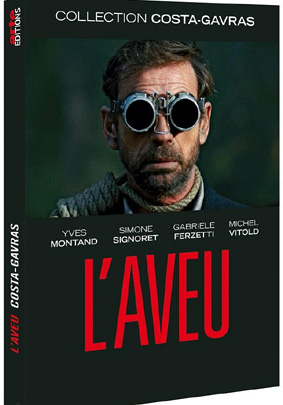

DVD La Taupe (Tinker Tailor Soldier Spy), Tomas Alfredson, 2011, avec Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, StudioCanal 2012, 2h02, €8.50 blu-ray €24.99

John Le Carré, La taupe, Points 2018, 432 pages, €8.30, e-book Kindle €7.99

Commentaires récents