James Bond 007 (Daniel Craig) reprend là où il avait terminé dans Casino Royale. Il n’a finalement pas descendu M. White (Jesper Christensen) mais l’a arrêté pour le livrer au MI6 à Sienne. Il l’a mis dans le coffre de son Aston Martin DBS mais est poursuivi sauvagement par deux voitures de tueurs, auxquelles il n’échappe qu’après une course poursuite haletante et non sans avoir perdu une portière, pris quelques trous dans la carrosserie et la vitre arrière.

M (Judy Dench) s’interroge : Bond est-il loyal envers la Couronne, ou suit-il une vengeance personnelle en poursuivant les assassins de Vesper, la fille dont il est tombé bêtement amoureux ? M. White rigole ; comment, le MI6 ne sait rien sur son Organisation ? Mais elle est partout ! A ce moment, le garde du corps depuis 8 ans de M tire sur tout le monde et s’enfuit lorsque Bond riposte. Nouvelle course poursuite, à pied cette fois, dans les égouts de Sienne et la Piazza del Campo où se déroule le Palio, les toits des bâtiments et dans la tour de la cloche – où Bond descend enfin le garde.

Dans l’appartement de White à Londres, le MI6 trouve une liasse de dollars dont les numéros de série renvoient à une banque située à Port-au-Prince, en Haïti, et à un certain M. Slate. Bond se rend à l’hôtel où Slate est logé, viole sa chambre et le tue après une bagarre qui fait du bon cinéma. En rendant la clé à l’accueil, il demande s’il y a du courrier et on lui livre une valise. C’est le signe de reconnaissance, semble-t-il, car une jeune femme (Olga Kurylenko) pile à côté de lui et l’invite à monter dans sa voiture. Bond se laisse faire. Camille croit qu’il est le géologue qui lui a été indiqué. En ouvrant la valise, Bond découvre un pistolet et une photo de la jeune fille : elle devait être tuée. Outrée, Camille lui tire dessus et il descend de l’auto pour piquer une moto et la suivre.

Elle se rend sur le port dont un quai est bien gardé par des Noirs en armes. Elle rencontre son petit ami Dominic Greene (Mathieu Amalric) et lui demande pourquoi il voulait la faire tuer. C’est parce qu’il la soupçonnait de coucher avec lui pour approcher le général Medrano de Bolivie (Joaquín Cosío). Comme il arrive justement en bateau, Greene la lui confie, avec pour mission de la balancer par-dessus bord lorsqu’il lui sera passé dessus à satiété. L’Organisation lui ouvrira la route du pouvoir, outre un substantiel pot-de-vin, s’il signe un décret de cession de terrains vides de pétrole dans le désert. Mais pas vide de tout… L’eau souterraine est désormais la richesse, plus que le pétrole.

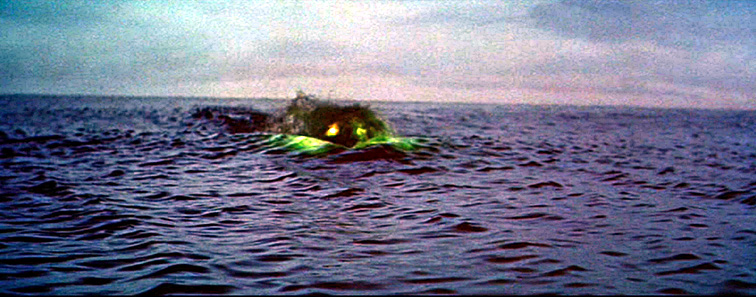

James Bond vole un bateau pour sauver Camille, mais celle-ci veut rester avec Medrano, avec qui elle a un compte à régler : c’est lui qui a tué ses parents après avoir violé sa mère et sa sœur sous ses yeux alors qu’elle était petite fille. Nouvelle course poursuite en bateau, spectaculaire, puis Camille évanouie est confiée à un portier d’hôtel sous prétexte qu’elle a le mal de mer. Bond pique une voiture et appelle le MI6 pour leur donner le nom de Greene. M appelle la CIA pour savoir si ce nom les intéresse, et la Centrale fait semblant de ne pas le connaître – alors que l’agentl reçoit l’appel dans l’avion privé de ce dernier. Dominic Greene est réputé philanthrope à la tête de Greene Planet, recevant des dons pour sauver des étendues de terre par rachats. Bonne couverture pour des activités de prédation – où America First sévit à l’envi.

James Bond vole un bateau pour sauver Camille, mais celle-ci veut rester avec Medrano, avec qui elle a un compte à régler : c’est lui qui a tué ses parents après avoir violé sa mère et sa sœur sous ses yeux alors qu’elle était petite fille. Nouvelle course poursuite en bateau, spectaculaire, puis Camille évanouie est confiée à un portier d’hôtel sous prétexte qu’elle a le mal de mer. Bond pique une voiture et appelle le MI6 pour leur donner le nom de Greene. M appelle la CIA pour savoir si ce nom les intéresse, et la Centrale fait semblant de ne pas le connaître – alors que l’agentl reçoit l’appel dans l’avion privé de ce dernier. Dominic Greene est réputé philanthrope à la tête de Greene Planet, recevant des dons pour sauver des étendues de terre par rachats. Bonne couverture pour des activités de prédation – où America First sévit à l’envi.

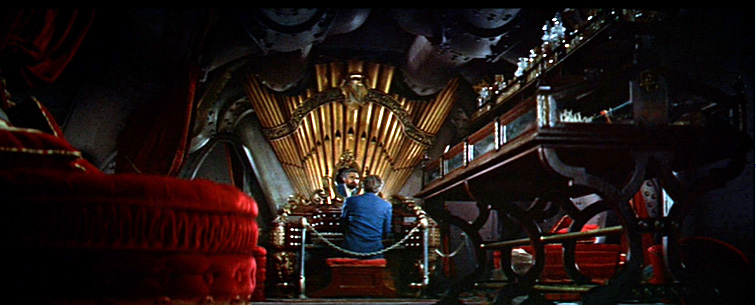

Nouveau voyage : l’avion de Greene, identifié, se rend en Autriche et Bond le suit. C’est à l’opéra que Greene rencontre « secrètement » devant tout le monde ses collaborateurs pendant une représentation de la Tosca. James Bond neutralise l’un des participants pour lui piquer son équipement audio et écouter ce qui se dit, notamment la corruption pour le coup d’État en Bolivie qui livrera le terrain convoité. Bond ne peut s’empêcher de s’immiscer dans la conversation et les collabos se lèvent pour fuir, ce qui permet à Bond de les prendre en photo, de loin et mal, mais suffisamment pour que le logiciel de la CIA, actionné par M depuis Londres, réussisse à les identifier. L’un des agents de Greene poursuit Bond mais il réussit à le balancer d’un toit sur la voiture de Greene – lequel demande si c’est un homme à eux et, puisque non, de le tuer. Mais il était agent double du MI6 chargé de la protection du Premier ministre ! Il n’avait qu’à se faire connaître, ou qu’on dise à Bond qui il était ! Dans l’action, on ne fait pas de détail. Mais M le convoque à Londres et révoque tous ses passeports avatars et ses cartes de crédit.

Bond se rebelle devant cette injustice et fait croire qu’il s’envole pour Le Caire avant de se rendre à la ville toscane de Talamone où Mathis (Giancarlo Giannini), ancien chef d’antenne au Montenegro, file sa retraite. Il lui demande de l’aide et l’allèche pour qu’il le suive en Bolivie, où l’ex a des contacts. A La Paz, Bond est abordé par une nouvelle fille, agent du service financier de la Couronne, chargée de le ramener à Londres. Comme d’habitude, il la séduit, la baise, et l’amène à la soirée caritative de Greene dont Mathis s’est procuré une invitation. Camille survient pour confronter Greene, qui veut la balancer du balcon, mais en est empêché par Bond. Il fuit avec Camille en voiture mais est arrêté par des motards de la police qui font ouvrir le coffre. Mathis est dedans, son « ami » le chef de la police l’a trahi. Les flics tirent sur le coffre, Bond les descend et Mathis meurt dans ses bras.

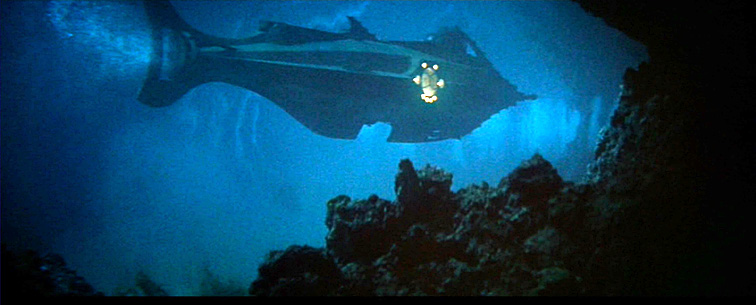

Malgré M, malgré son statut d’agent grillé, malgré la CIA contre lui, Bond parvient dans le désert avec Camille et échange sa voiture contre un vieil avion à hélices. Ils sont rapidement poursuivis par un avion de chasse envoyé par Greene, que Bond parvient à faire exploser en rasant la montagne pour aveugler le pilote avec la fumée s’échappant de l’un des moteurs touchés. Leur bimoteur s’écrase alors qu’ils ont juste le temps de sauter en parapente dans un ravin profond. Au fond, ils découvrent un passage, le lit d’une ancienne rivière asséchée. Et pour cause ! C’est un barrage qui retient l’eau afin de susciter la sécheresse dans les villages, et de vendre alors le précieux liquide via la compagnie de Greene.

Un bus pour La Paz, un comité d’accueil dans la chambre, la demoiselle des finances morte enduite de pétrole, basse vengeance de Greene. Bond est sommé de rentrer à Londres sous escorte de trois agents avant de faire tuer encore plus de monde. Dans l’ascenseur, il s’en délivre aisément, croise M interloquée mais lui dit qu’il veut aller tuer Greene. Elle lui renouvelle sa confiance. Mais la CIA en veut à Bond et défend ses intérêts, concomitants avec ceux de Greene : à eux tout le pétrole, à lui le reste. Félix Leiter (Jeffrey Wright), ancienne relation CIA de Casino Royale, qui suit l’opération, avise Bond dans un bar qu’il n’a que trente secondes pour s’échapper, et que Greene est dans un hôtel dans le désert pour payer la grosse somme au chef de la police bolivienne pour qu’il soutienne Medrano.

Bond et Camille se rendent à cet hôtel, où Medrano et Green échangent des valises de billets contre des signatures : cession du terrain, feu vert de la CIA pour le coup d’État (un de plus, un de moins…), mais concession de la distribution d’eau dans le pays par la compagnie de Greene – qui possède 60 % des réserves. Medrano hésite mais la menace est claire : si ce n’est pas lui, ce sera un autre, l’Organisation est puissante… De retour dans sa chambre, vexé, le général se venge en violant une serveuse à qui il a demandé de lui apporter une bière. Bond tue le chef de la police, le rez-de-chaussée explose (tout explose toujours à Hollywood), Camille se bat avec Medrano et finit par le tuer, non sans mal, tandis que Bond poursuit Greene, qui parvient à s’échapper seul et boitant dans le désert. Le con s’est planté la hache avec laquelle il menaçait Bond dans le pied. Bond récupère Camille dans l’hôtel en feu, puis rejoint Greene en voiture avant de l’abandonner avec pour seule boisson un bidon d’huile de moteur. Le malfrat milliardaire finira par crever, de soif et de deux balles dans la tête, rattrapé par l’Organisation qui n’apprécie pas son absence de fiabilité.

Brutal changement de décor, ce qui fait toujours un brin bizarre. Fini le désert brûlant de Bolivie, place au froid glacial de la neige à Kazan. Bond a retrouvé l’ex-petit ami de Vesper, Yusef (Simon Kassianides) qui lui avait offert un pendentif en forme de nœud. Une nouvelle jeune femme l’accompagne qui porte le même, signe d’appartenance au mâle peut-être, celui qui affiche sa virilité au cou de ses femelles. Bond apprend à la fille, d’ailleurs agent secrète canadienne, qu’elle va subir le même sort que sa prédécessrice (le prédécesseur féminisé). Yusef est affilié à l’Organisation dont on apprend le nom : Quantum. Contrairement à ce qu’on attend, Bond ne tue pas le salaud mais le livre au MI6 pour qu’il soit interrogé.

Un quantum est une petite quantité, quant à « solace », il s’agit du réconfort. Un titre énigmatique emprunté à Ian Fleming, l’auteur de James Bond 007 – mais pourquoi ne pas l’avoir traduit en français ? Il signifie qu’une relation a besoin d’un peu de réconfort pour durer, autrement elle n’est que consommation. Un peu intello-compliqué et pas très vendeur… Ni très clair.

Un film d’action, mais moins bon que le précédent car moins facile à suivre. Le son en français est un peu faible, plutôt bafouilleux. On passe d’un pays à l’autre sans comprendre vraiment les liens qui l’exigent, d’une course poursuite à l’autre sans rien de concluant. M est sans cesse à sermonner Bond mais le laisse faire tout ce qu’il veut, lequel ne rend compte à personne avant d’avoir fini ce qu’il croit son boulot. Et le schéma des belles pépées qui séduisent, baisent et se font descendre est du réchauffé. Le général Medrano fait un peu cirque dans la caricature du Méchant d’Amérique latine. La sauce écologique est lourde dans le complot capitalistico-CIA. Quant au gouvernement de Londres, il est largué, présenté comme un petit toutou docile de l’oncle Sam, les crocs limés. Heureusement qu’il reste Bond, James Bond – Daniel Craig. Au fond, c’est lui qui fait tout le film.

DVD Quantum of Solace, Marc Forster, 2008, avec Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, 20th Century Fox 2009, Anglais, Français, Néerlandais, Russe, 1h42, €8,78, Blu-ray €11,16

DVD James Bond 007 – La Collection Daniel Craig : Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, MGM / United Artists 2020, français, anglais, €10,27, Blu-ray €33,92

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

James Bond vole un bateau pour sauver Camille, mais celle-ci veut rester avec Medrano, avec qui elle a un compte à régler : c’est lui qui a tué ses parents après avoir violé sa mère et sa sœur sous ses yeux alors qu’elle était petite fille. Nouvelle course poursuite en bateau, spectaculaire, puis Camille évanouie est confiée à un portier d’hôtel sous prétexte qu’elle a le mal de mer. Bond pique une voiture et appelle le MI6 pour leur donner le nom de Greene. M appelle la CIA pour savoir si ce nom les intéresse, et la Centrale fait semblant de ne pas le connaître – alors que l’agentl reçoit l’appel dans l’avion privé de ce dernier. Dominic Greene est réputé philanthrope à la tête de Greene Planet, recevant des dons pour sauver des étendues de terre par rachats. Bonne couverture pour des activités de prédation – où America First sévit à l’envi.

James Bond vole un bateau pour sauver Camille, mais celle-ci veut rester avec Medrano, avec qui elle a un compte à régler : c’est lui qui a tué ses parents après avoir violé sa mère et sa sœur sous ses yeux alors qu’elle était petite fille. Nouvelle course poursuite en bateau, spectaculaire, puis Camille évanouie est confiée à un portier d’hôtel sous prétexte qu’elle a le mal de mer. Bond pique une voiture et appelle le MI6 pour leur donner le nom de Greene. M appelle la CIA pour savoir si ce nom les intéresse, et la Centrale fait semblant de ne pas le connaître – alors que l’agentl reçoit l’appel dans l’avion privé de ce dernier. Dominic Greene est réputé philanthrope à la tête de Greene Planet, recevant des dons pour sauver des étendues de terre par rachats. Bonne couverture pour des activités de prédation – où America First sévit à l’envi.

Commentaires récents