C’est un monde de l’absurde que décrit l’auteur, sous pseudo par précaution managériale. Issu des sciences politiques, il a intégré le monde de l’entreprise. Après des expériences variées dans les secteurs à dominante technologique, en France et ailleurs, il est devenu DRH. Il décrit la dérive machiniste du management des grandes entreprises, l’ironie de ses contradictions, les limites inhumaines de la bureaucratie. Ce monde devient de plus en plus notre monde – à moins que le néo-capitalisme des ploucs des collines à la JD Vance, tonitrué par le vaniteux bouffon à mèche blonde, ne change la donne pour un retour à Hobbes, là où l’homme est un loup pour l’homme (ne parlons même pas de la femme !).

Le DRH moderne n’utilise plus les tests de personnalité tangents, ni les entretiens d’embauche soumis aux biais cognitifs. Le management a inventé une machine à scanner les pensées, même les plus intimes. Une sorte de détecteur de mensonges (dont on sait qu’il a peu de fiabilité), mais qui se veut omniscient. L’IA pénètre les cerveaux pour évaluer – régulièrement – chaque employé. Cette « note » (manie omniprésente de notre monde informatisé) mesure l’adhésion consciente et inconsciente aux « valeurs » de la compagnie (qui ne sont le plus souvent que des slogans creux). Tout écart est enregistré, analysé, menant à une correction pouvant aller d’une simple remarque au licenciement pur et simple : pas assez conforme !

Fifi est un salarié moyen qui tente de naviguer entre conformité et survie dans ce monde-là. Ce n’est pas pour rien que ses collègues le surnomment le Prudentissime. Une fois branché à la machine de la Compagnie Universelle d’Innovation, il focalise ses pensées sur des images neutres, et sur une couleur : le gris de l’uniformité, le métissage de toutes les teintes en une seule. Cette neutralité mentale peut rapidement devenir suspecte. Le Doktor Stürmer, ancien consultant berlinois reconverti en architecte du management des esprits, s’interroge : pourquoi ce salarié anonyme, qui ne fait pas parler de lui, diffère-t-il tant de ses collègues qui, eux, ne peuvent s’empêcher de penser en-dehors ?

L’objectif est de faire de chaque employé de la Kompany un galet bien lisse, permettant de rouler sur les autres galets sans aspérité qui accroche. Un management d’huile, pour bien faire actionner les rouages. Car l’entreprise est de plus en plus perçue par les technocrates « consultants » qui la gouvernent comme une vaste machine, qu’il s’agit de faire tourner au mieux. Efficacité : tel est le mantra. Toute émotion humaine interfère avec l’application des règles ; toute humanité est bannie des processus ; tout salarié est soumis volontaire pour devenir galet brillant. Agrippine est la souveraine de la novlangue d’entreprise ; elle pense à votre place.

J’ai connu les prémisses de cette évolution d’un capitalisme « de papa », volontiers paternaliste et que certains ont appelé « rhénan » pour le distinguer du capitalisme purement comptable des Américains. Au début des années 1990, les banquiers issus des meilleurs lycées de la capitale, bons élèves conformistes, se sont mis au « management » (mot qu’ils découvraient) ; ils ont singé l’anglais globish (sans comprendre le plus souvent les faux-amis, comme ce « benchmark » qui ne signifie ni objectif à atteindre, ni carcan à respecter, mais simple niveau de référence). J’en ai ri. Je l’ai subi. J’en suis parti en creusant mon trou là où la machine technocratique ne pouvait pas m’atteindre : dans l’intelligence du métier (qui n’avait rien d’artificielle).

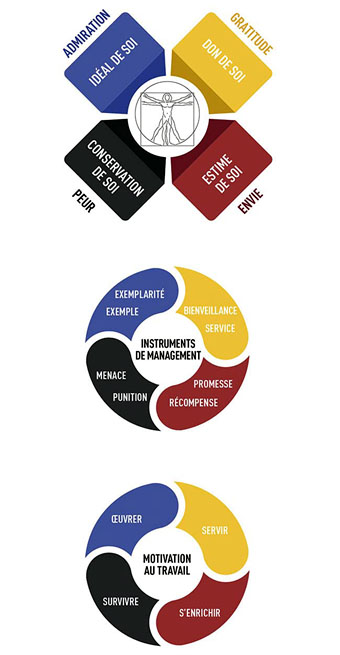

J’ai vu comment le management pouvait devenir une doctrine totalitaire comme celle du parti communiste, avec ses experts « scientifiques » suivant les lois de l’Histoire (américaine), avec sa hiérarchie (mesurée au conformisme le plus absolu), avec ses employés réduits à l’état de béni oui-oui et de rouages anonymes, répudiant toute amabilité au nom d’une efficacité de papier. Il fallait se soumettre (en apparence), faire chorus aux réunions (obligatoires) à la majorité (qualifiée selon la hiérarchie). Une servitude volontaire était exigée ; ainsi était-on récompensé par une prime ou par une promotion. Les plus méritants devenaient « directeurs », soumis à plus directeurs qu’eux. Il fallait adopter les bons discours, afficher les bons sentiments, exprimer son engagement (enthousiaste) dans des processus validés par l’entreprise.

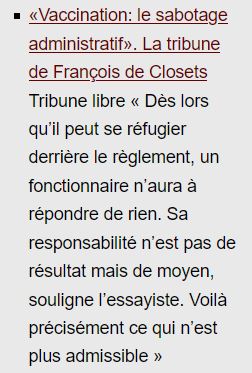

Les outils ont pris le pouvoir dans les grands machins bureaucratiques que sont devenues les firmes d’une certaine taille. Les hommes s’effacent derrière la régulation, l’humanité derrière les process. Les nouvelles technologies imposent leur logique, chacun doit s’y adapter sous peine de disparaître. Même si, comme le Grand Actionnaire du livre, on s’alarme dans les bureaux feutrés des dirigeants d’une « baisse continue de la productivité, l’absentéisme, les défaillances techniques ». Sans en chercher les causes : la machine ne saurait défaillir, il n’y a que des rouages usés ou rouillés, à remplacer. « Il est urgent que d’autres machines viennent ajouter un peu d’humanité au sein du Groupe », dit le Directeur général persistant et signant dans l’erreur conceptuelle (p.93).

La transparence, exigée du monde puritain yankee sous prétexte (religieux) de traquer les péchés les plus cachés, prend prétexte d’efficacité et de performance (de société) pour contrôler les humains (ces bêtes à dresser). La technologie de contrôle, de surveillance, et les réseaux, le système de notations exigé à chaque action, y aident grandement. « Voyons Fifi : de nos jours on ne peut plus faire comme si un fantasme était affaire privée ne prêtant pas à conséquence collective, ce serait inconscient, avec tous les outils de communication qui existent ! » p.126. Cette contrainte s’exerce sans violence ouverte, l’intériorisation de la norme pousse chacun à se rendre employable, à noter selon la norme admise, non par ce qu’il pense. Il se lisse, comme un galet ; ceux qui regimbent se poussent d’eux-mêmes vers la sortie.

Il manque une belle histoire pour faire de ce roman un émule d’Orwell et de son 1984, mais l’auteur livre un bon diagnostic sur les tares du management actuel, ce délire corporatif. Il est peut-être déjà insuffisant : l’IA et les idéologues autour de Trompe ne nous préparent-ils pas pire ?

Frédéric Vissense, Bioutifoul Kompany, 2025 éditions La route de la soie, 488 pages, €27,00

(Mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents