Woody Allen a 90 ans aujourd’hui, né le 30 novembre 1935.

Cette comédie est un mockumentary film, où un commentaire vient interrompre les scènes pour les expliquer en donnant un contraste hilarant. Il a reçu à sa sortie des nominations – elles aussi hilarantes en français – pour Male Comedy Performance (Woody Allen) et Male New Face (Woody Allen).

Le « plot » (complot visant à ferrer le spectateur) démontre un Virgil (Woody Allen adulte, pour le bébé, je ne sais pas) joli bébé mais perdant constant depuis son enfance à lunettes (que des gros durs lui cassent à chaque fois) à sa vie adulte (où il échoue à piquer leur sac aux vieilles dames ou à braquer des banques). Il sera condamné à la fin pour 52 faits de vol à 800 ans de prison, mais il reste optimiste : pour bonne conduite, il peut voir réduire sa peine de moitié…

Ses parents, interrogés entre deux séquences, ont tellement honte qu’ils portent des masques de Groucho Marx, avec lunettes, nez juif et moustaches. Sa mère dit qu’il était affectueux mais n’a pas été compris par son père qui le traitait trop durement. Le père dit que ses gènes, venus de sa mère, étaient défectueux. Non, ce n’est pas une autobiographie de Woody Allen (né Allan Stewart Konigsberg), que sa mère a quitté très tôt sans entretenir de relations avec lui, et qui aura cinq enfants avec deux épouses et plusieurs maîtresses.

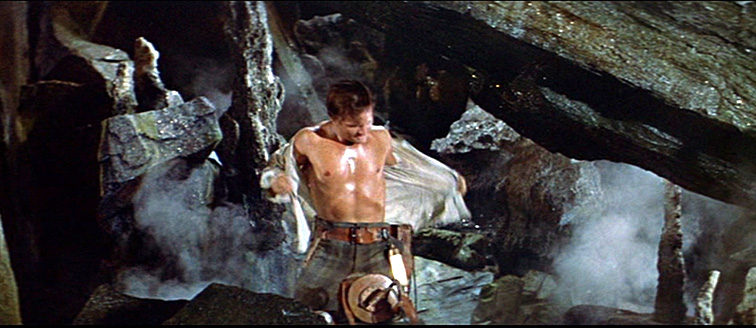

Nul en musique, il tente du violoncelle, un bizarre cadeau des parents trop gros pour lui, mais n’en tire que des sons déchirants. Nul en relations sociales car timide, fluet et emprunté, il cherche à entrer dans une bande mais est vite rejeté ; lorsqu’il en compose une, ce sont avec des nullards encore pire que lui. Nul en billard, il perd systématiquement face à un gros Noir, torse nu sous sa veste. Nul en tactique, il opère un braquage de banque en même temps qu’un autre gang, qui l’éjecte par un « vote » des clients et employés de la succursale. Il avait auparavant tenté d’opérer seul, mais son écriture illisible avait déconcerté le guichetier, et la discussion a porté plus sur le chiffre 5 de 6.35, pris pour un 9, ce qui évacuait l’idée d’une arme. En bref un perdant complet.

Il se fait foutre en tôle pour le braquage de banque raté, tente de s’évader un un pistolet sculpté dans un bloc de savon et enduit de cirage, mais la pluie le fait fondre. Volontaire pour expérimenter un vaccin, il connaît des effets secondaires qui le font se prendre pour un prédicateur mormon, barbu et prêchant sur la sexualité. Libéré sur parole comme promis, il hante les parcs pour subsister de sacs à main volés. Mais le premier, bien rebondi, ne contient qu’une chaîne interminable, tandis que le second ne peut être pris parce que la jeune fille se retourne à ce moment-là. Instant de grâce, début de conversation, « vous dessinez ? », chute amoureuse (la première fois), donc renoncement à piquer le sac. Louise (Janet Margolin) est blanchisseuse et il réussira, après plusieurs tentatives encore une fois ratées, à lui enfourner un enfant.

Un nouveau braquage pour faire vivre sa famille (il est incapable de travailler en homme normal) le renvoie au bagne. Il s’en échappe à la seconde tentative. La première, il n’avait pas été prévenu que c’était reporté. A la seconde, c’est sur l’initiative d’un gros dur, mais enchaîné à ses cinq compagnons. Une petite vieille les dénonce au shérif un peu niais qui ne voit rien, n’entend rien, ne pense rien. Lorsqu’il est à nouveau libre, c’est pour tenter de braquer un passant qui attend l’autobus, qui se révèle un vieux copain d’enfance de la fanfare… et agent du FBI. L’arrestation s’effectue sur le ton de la conversation.

C’est le second film réalisé par Woody Allen, sur le ton particulier de l’absurde et des complications amoureuses. Le ton du documentaire permet de choquer le sérieux du genre avec la dérision des petits faits vrais rapportés. On rit, mais le film est plus une suite de sketches qu’une histoire dramatique.

DVD Prends l’oseille et tire-toi (Take the Money and Run), Woody Allen, 1969, avec Woody Allen, Jacquelyn Hyde, Janet Margolin, Lonny Chapman, Marcel Hillaire, Palomar Pictures / Aventi 2004, 1h24, Français, anglais, €18,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

religion

religion

Commentaires récents