Le bien-être est mesuré par les États en termes de niveau de vie ; celui-ci est réduit au Produit intérieur brut (PIB) par habitant. Ce PIB est un agrégat comptable qui représente la production finale des unités résidentes dans un pays. On le décrit comme la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs et branches d’activité, augmentée des impôts moins les subventions. Il ne considère autrement dit qu’une partie de la valeur créée par l’activité économique, y compris les activités négatives comme les accidents, et les valeurs productives douteuses comme la publicité – mais absolument pas certaines activités positives non marchandes, comme l’activité artistique, les productions bénévoles (par exemple les blogs), ou le travail non externalisé au sein de la famille (aide aux devoirs, jardinage, lessive, bricolage…).

C’est commode, calculable, et sert à prélever des impôts et à répartir des subventions – mais le PIB ne mesure en rien la qualité de vie. Car qu’est-ce qu’être heureux ? C’est être matériellement à l’aise, certes, manger à sa faim, être protégé des aléas de la vie par les services publics (police, justice, armée, éducation, santé) et volontairement en plus par les assurances privées volontaires, se loger sans se ruiner, se vêtir et sortir correctement.

Mais c’est le terme « correctement » qui pose problème : il n’est pas mesurable car toujours subjectif. Si l’on raisonne en moyenne, le « niveau de vie » (PIB par habitant) ne donne qu’une chimère : tout dépend des écarts de revenus réels et de patrimoines ; si l’on raisonne en « panier de la ménagère » en ajoutant quelques services, on reste dans l’administration anonyme des choses sans considérer les gens ; si l’on prend le « revenu par foyer » (adoré par Bercy), l’évaluation est plus juste mais ne tient compte ni du patrimoine, ni du parcours éducatif, ni du réseau social. ce sont pourtant ces capitalisations financière, culturelle et sociale qui sont bien utiles pour trouver une bonne place dans la société !

Considérer alors « la croissance » comme l’augmentation du PIB est un mensonge réducteur, bien dans l’esprit positiviste gavé par l’éducation « nationale » qui ne croit qu’au calculable et qui formate des technocrates sans âme.

Le Japon a le 3ème PIB au monde, mais aussi le 4ème taux de suicides…La Chine le 2ème PIB (en parités de pouvoir d’achat) mais le 7ème rang pour les suicides. La France semble mieux lotie : 5ème pour le PIB mais seulement 18ème pour le taux de suicides ; la Suisse est encore mieux équilibrée (et il y a pourtant nettement moins de prélèvements sociaux qu’en France !). Est-ce parce que si le pessimisme français est très haut, l’optimisme familial aussi ? On aime bien les enfants, en France, on en fait plus qu’ailleurs et – non ! – ce ne sont pas seulement des rejetons d’immigrés outre-méditerranéens.

Plutôt que la croissance, peut-être faudrait-il considérer l’épanouissement ? Il ne s’agirait plus de remplir le tonneau des danaïdes des désirs mimétiques toujours insatisfaits (« toujours plus », avoir « mieux que le voisin », rivaliser avec le beauf), mais de mesurer le bien-être personnel et l’attention apportée aux autres. Ce qui voudrait dire ajouter des critères de bonne santé, de travaux domestiques et bénévoles, de liens sociaux et d’activités, de bonheur au travail. On ne produirait alors plus pour produire – mais pour des besoins et des gens. La nature ne serait plus pillée ni les bêtes exploitées, mais considérées en harmonie dans l’ensemble du vivant.

Ce sont ces idées généreuses et intéressantes qui tourmentent la pensée américaine ces derniers temps, comme le montrent John Erenfeld et Andrew Hoffman. Mais que sont-elles, ces idées, sinon l’éternelle resucée du stoïcisme et du bouddhisme ? Pourquoi chercher à inventer ce qui existait dans le passé ? Tout est dans tout car la raison humaine commande les sens de chaque individu et est une partie de l’esprit universel – qui permet de distinguer s’il y a accord entre la nature de l’homme et celle de l’univers.

Vivre selon la raison signifie vivre selon le bon sens, sans excès ni démesure : pas de désirs sans limites comme procréer à 60 ans ou être rajeuni à grands frais à 90, pas de grosses bagnoles qui vont très vite alors que la vitesse est collectivement limitée pour le bien de tous, pas de pub incitant la machine désirante du tout, tout de suite et tant pis pour les autres. Le sage bouddhiste qui a trouvé l’illumination est saisi de compassion pour les êtres : il aide ses semblables à trouver la voie de l’extinction des désirs sans limites qui tourmentent, il aime les enfants et les guide pour s’épanouir, il ne mange pas une bête sans nécessité, il respecte les plantes (ceux qui ont « la main verte » comprendront).

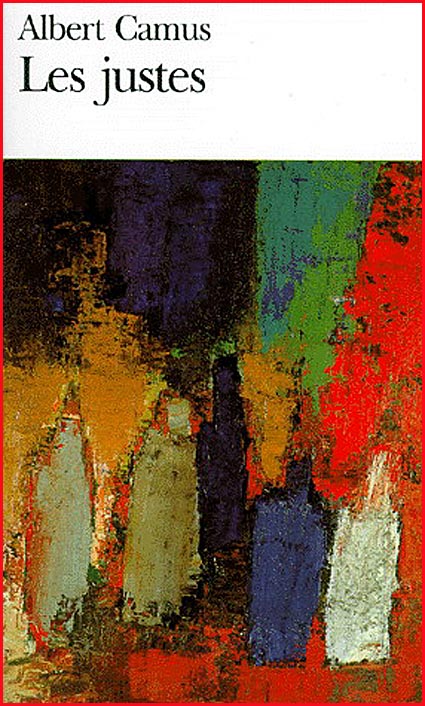

Nous avions l’humanisme, Rabelais disait même que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Mais l’humanisme a fait naufrage avec le positivisme technocrate d’État (droite et gauche confondues). La transformation du libéralisme en doctrine à faire de l’argent et du marxisme en exploitation forcenée de l’homme et de la nature par une clique restreinte au pouvoir ont dévoyé un peu plus l’héritage ancestral. Droite inepte, socialistes intolérants, profs syndicalistes et écolos arrivistes n’ont en rien amélioré l’espèce – toujours dans la haine et l’excès, les mauvaises notes et le mépris de l’autre. Camus l’avait bien vu !

La croissance était certes indispensable pour acquérir un niveau économique suffisant durant les années de reconstruction d’après-guerre ; mais puisque le monde est fini et que nous n’y sommes pas seuls ni les plus forts, le temps est venu de quitter le tout-production pour considérer le bien-être. Retrouver la « vie bonne » des philosophes antiques repris par Montaigne.

Hélas, stoïcisme, bouddhisme, Montaigne ? Cékiça ? On ne les apprend plus à l’école et les médias ne font pas de shows dessus ; les histrions surpayés qui tiennent les antennes seraient même capables de les confondre avec masochisme, boudin et montagne. Seul ce qui vient d’Amérique est valorisé : alors écoutons l’Amérique puisque nous ne savons plus penser utilement pour la société aujourd’hui !

Commentaires récents