La 2 diffuse du 16 au 30 septembre une série tirée du roman qui retrace assez bien les péripéties de l’histoire. Robert Merle a en effet écrit à la fin des années 1970 toute une saga située au XVIe siècle durant les guerres de religion, reflet historique des rivalités et haines de la gauche et de la droite française dans ces années pré–Mitterrand.

Il s’agit de l’établissement d’un fils d’apothicaire devenu presque médecin à la faculté de Montpellier, mais forcé de quitter la ville juste avant la soutenance de sa thèse qui l’aurait fait docteur en titre, à cause d’un duel pour une fille, où il a tué un nobliau du coin. Jean de Siorac s’engage donc dans l’armée, où il va passer neuf ans, se faisant un ami pour la vie, Jean de Sauveterre de cinq ans plus âgé, avec qui, devant notaire, « ils s’adoptèrent mutuellement et se donnèrent l’un à l’autre tout leur bien présent et avenir ». Cette option du droit français existe toujours, on l’appelle la tontine.

Robert Merle a toujours été décalé, et il aime beaucoup surprendre. Cette façon originale de fonder une famille, où Jean se mariera à 29 ans tandis que l’autre Jean restera célibataire mais s’occupera aussi des enfants et du fief, n’est pas la seule.C’est ainsi que le jeune Pierre de Siorac dormira presque chaque nuit depuis l’âge de cinq ans avec la fille de sa nourrice, Hélix, de trois ans plus âgée que lui. Il s’initiera ainsi de façon douce et paisible aux gestes de l’amour et en gardera toute sa vie le goût des relations féminines. Autant dire que cet aspect des choses n’est pas vraiment repris dans la série télévisée familiale, attendant les 15 ans légaux pour s’y manifester. C’est que l’époque a changé entre les années 1970 et les années 2020. Pas en bien, les gens se sont repliés sur eux-mêmes et sont devenus peureux et frileux. Tant pis pour eux et pour la joie de vivre, comme pour l’optimisme du pays.

Car, en ces années de guerres de religion, l’optimisme régnait tout de même. L’auteur ne nous le fait ressentir presque à chaque page, tout malheur rebondissant en bonheur : des bandes de pillards armés que l’on réussit à détourner, des menées du seigneur voisin qui voudrait bien conquérir Mespech mais dont la fille tombe malade de la peste et qu’il implore Siorac, quasi médecin mais huguenot et ennemi, de la soigner en son château, du fils bâtard reconnu et élevé comme les autres, de la peste même qui sévit dans le pays et qu’une saine hygiène et une prophylaxie avisée permettent d’éviter, du jeune larron de 15 ans, Miroul (non repris dans la série TV) qui n’est pas pendu mais engagé sur les instances de Pierre qui, à 12 ans, l’a contré et garrotté.

Tout débute à la mort de François Ier en 1547, Jean de Siorac est revenu chevalier des guerres qu’il a menées avec les armées royales jusqu’à devenir capitaine d’une centaine d’hommes, tout comme son compagnon Sauveterre, blessé à la jambe et gardant boiterie. Les deux ont décidé d’acheter le château de Mespech près de Sarlat et des Eyzies en Périgord, laissé en déshérence. Jean de Siorac épouse Isabelle la catholique, la blonde de 15 ans, fille du chevalier de Caumont au château de Castelnau. Alors que lui-même tend, plutôt par raison et dégoût de la corruption de l’église, vers la religion prétendue réformée. Mais il doit compter avec la jalousie et les malheurs du temps, comme avec son épouse qui reste ardemment catholique, obéissante au pape, à l’Église, en dévotion devant la Vierge Marie et les superstitions des médailles et des saints. Cette prudence, dans la lignée de Montaigne (qui a 12 ans au début du roman) se combine avec « l’affabilité périgourdine » pour faire surnager la famille dans les tourments du siècle.

Jean de Siorac aura trois enfants vivants de sa femme Isabelle, plus un quatrième avec une bergère du village voisin où son père et son grand-père avaient des terres et un cinquième avec la chambrière de son épouse décédée, Fanchou. Il y aura donc François l’aîné, brun, prudent et même couard, trois ans plus tard Pierre le narrateur, blond châtain fougueux et généreux qui ressemble tant à son père, une semaine après lui Samson, le bâtard blond cuivré reconnu faute d’être légitimé, Catherine la blonde petite dernière, que la série oublie volontairement, tout comme le petit dernier, David de Siorac, que Jean a eu de Fanchon. Pierre et Samson sont très proches, frères-amis comme jumeaux, tandis que François est trop imbu de lui-même et mélancolique d’un amour impossible avec Diane, la fille du méchant seigneur voisin guérie de la peste.

Les épreuves ne manquent pas, depuis une nouvelle guerre fomentée par Henri II contre les Anglais, où le chevalier de Siorac revient avec le titre de baron, les attaques des brigands tziganes chassés d’Espagne dont Sauveterre négocie le départ après une attaque manquée, la haine du puissant voisin, baron lui aussi, et la peste qui dépeuple la contrée. Mais c’est surtout l’inquisition catholique, exigée par le successeur d’Henri II puis par « la marchande » Catherine de Médicis, qui jette périodiquement les catholiques contre les protestants, engendrant en retour l’intolérance des protestants contre les catholiques. Les rois sont faibles, les prétendants au trône agitent la religion pour acquérir le pouvoir tout comme des Mélenchon agitent la « démocratie » pour assurer leur emprise sur les faibles et crédules « socialistes ».

Pierre de Siorac a 4 ans lorsqu’il se ramentevoit ses souvenirs, et presque 15 ans à la fin du premier tome lorsqu’il chevauche, avec son frère Samson et Miroul son domestique, vers Montpellier où il doit faire médecine tandis que Samson fera droit. L’auteur dit dans sa préface qu’il ne savait pas si poursuivrait cette histoire, il a passé en fait tout le reste de sa vie à accumuler les tomes jusqu’au treizième, que la mort a interrompu mais que son fils a terminé pour lui. Je ne sais si la série TV se poursuivra en diverses saisons, mais ce serait avec bonheur.

Car il faut (re)lire la série Fortune de France, le livre étant plus plaisant que le film tant il abonde en mots savoureux (affiquets, bec jaune, branler, sotte caillette, calel, clabauder, fétot, rire à,gueule bec, lachère, niquedouille, ococouler, paillarder, pasquil, pensamor, picanier, la picorée, pimplocher, ribaude, tympaniser, vaunéant…) – sans que cela gène la lecture. Tant cela abonde en scènes attendrissantes ou édifiantes, amour du père pour ses enfants, de « l’oncle » Sauveterre pour la terre et pour ses « neveux », réflexions de raison, encouragées par la religion réformée, à penser par soi-même et à établir son jugement sur l’équité et le bon sens. « Je le croyais alors [à 13 ans] et je le crois toujours : il n’est point d’autre mûrissement que la franche appréhension par l’esprit de ce que nous faisons et subissons ». A méditer par nos politiciens, trop volontiers démagogues, en 2024 comme en 1977. Ou encore : « ramentevez-vous ce que disait Calvin : ‘ Or et argent sont bonnes créatures quand on les met à bon usage » – cela pour les patrons avares de profits et les fonctionnaires dépensiers de l’argent public sans vision de long terme. La scène de la découverte de la médaille léguée par sa mère au cou de son fils Pierre, qu’il voit tout nu après l’effort aux côtés de son frère Samson à 12 ans, en lui faisant jurer de la porter toujours, est bien plus forte que l’ersatz reproduit en série ; de même que l’histoire du quartier de bœuf conduit aux portes de Sarlat fermées par la peste est bien plus gaillarde et plus drôle.

Les années soixante-dix étaient encore optimistes envers la vie et l’amour débordait dans la vie de tous les jours. Le roman est plein de cet érotisme diffus qui fait admirer les tétons des belles nourrices, coucher « nus en leur natureté » les garçons au plus fort de l’été, éveiller l’intérêt des maîtres pour les jeunes filles et encourager le mariage des soldats employés au château en les établissant, qui dans une carrière de pierres, qui au moulin, qui en bergerie. « La guerre civile, la famine, la peste » étaient les maux du temps de Catherine de Médicis et de son roi de 11 ans Charles IX, mais n’empêchaient pas les Français de se mettre au travail pour tout constamment rebâtir.

Curieusement, ces maux sont les nôtres, toutes proportions gardées : la peste a été le Covid, la famine l’inflation due à la guerre coloniale russe en Ukraine, la guerre civile les menées des mélenchonistes avides de tout détruire. Mais rares sont les hommes de bonne volonté pour se remettre au travail, ce ne sont que chamailleries de cour et egos démesurés qui se haussent du col pour devenir roi à la place du roi. Lequel apparaît comme un faux intelligent, trop raisonneur pour être complet, moins soucieux du bien du pays tel qu’il est que de l’épure réformée qu’il s’en fait.

Robert Merle, Fortune de France, 1977, Livre de poche 1994, 505 pages, €9,70

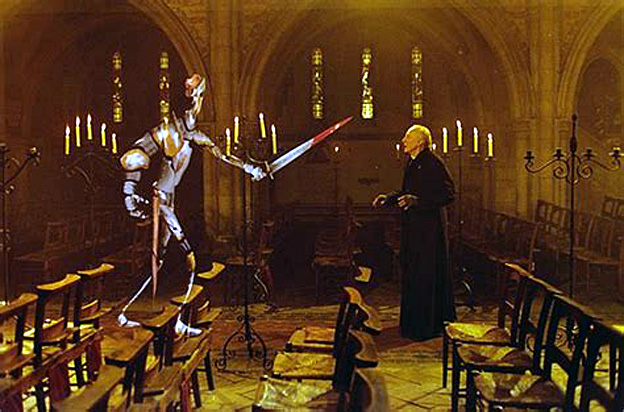

DVD Fortune de France, avec Nicolas Duvauchelle, Lucie Debay, Ophélie Bau, Louis Durant, David Ayala, série France 2 en 6 épisodes de Christopher Thomson, France Télévision 2024, 5h12, €19,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Commentaires récents