Le mari, la femme, l’amant, le trio classique qu’affectionne Lawrence, écrivain très sexuel, et pour cela « interdit » jusqu’en 1960. Mais le sexe n’est pas tout, ce serait lire ce roman par le petit bout que de le croire. David Herbert Lawrence y est à son acmé, produisant sa meilleure œuvre. Elle fut longuement mûrie, de 1926 à 1928, en trois versions, la dernière publiée aux États-Unis à compte d’auteur. L’auteur est mort en 1930.

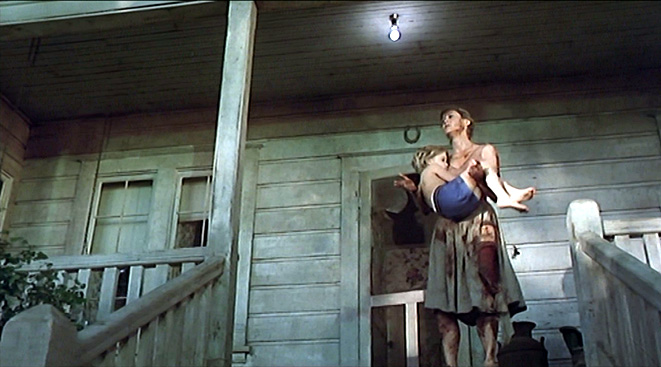

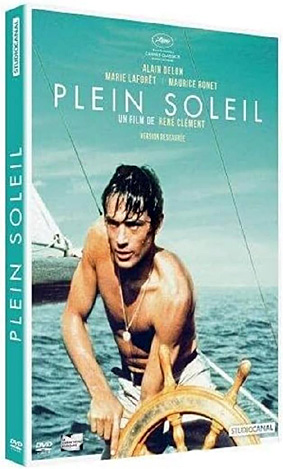

Beaucoup de films ont été tirés de ce roman, attiré par le côté sexuel et censuré, recette immanquable du succès dans les années soixante et suivantes. Mais le livre vaut mieux que tous les films, pour son portrait psychologique de l’homme et de la femme, de la société puritaine anglaise, des tabous et vilenies des gens du peuple comme des élites. Lawrence a probablement appris aux Anglais à faire l’amour – avec une femme.

Constance, dite Connie (ce qui sonne un peu niais en français…) n’est pas une beauté, plutôt une santé. Elle a vécu sa jeunesse en Allemagne, parmi les Wandervögel, cette jeunesse scoute adepte du plein air et du nudisme musclé. Elle y a connu, avec sa sœur, ses premiers amants de 16 et 17 ans. Puis la guerre est venue, qui les a séparés. Les jeunes hommes vigoureux ont été tués. Rentrées en Angleterre, les sœurs ont fréquenté l’université et les cercles littéraires. Connie y a connu Clifford et l’a épousé en 1917, car la guerre pressait, plus par attirance intellectuelle que physique. Aucun bébé n’est né de leur brève union. Lorsque Clifford est revenu en 1918, il était invalide, paralysé à partir du bassin. Il a vécu des rentes de la mine de charbon léguée par son père, et habité le manoir de Wragby.

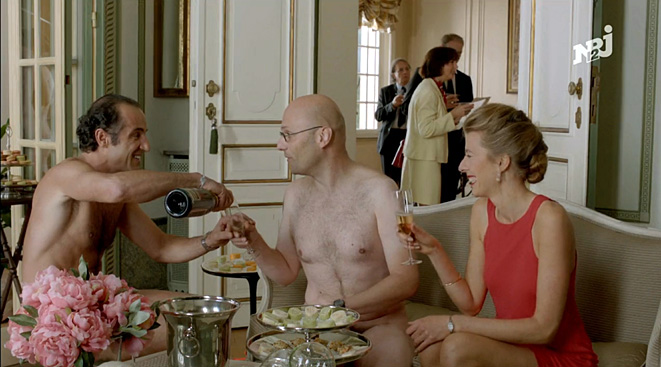

Connie s‘est alors dévouée à son mari, malgré sa vingtaine en manque de contacts physiques. Elle a traité Clifford comme il le désirait au fond, en bébé, lui changeant ses couches, le portant sur sa chaise, lui donnant à manger, lavant son corps nu, le couchant et le bordant, lui lisant des histoires… Clifford s’est en effet piqué d’écrire des nouvelles conventionnelles qui ont connu un certain succès, grâce aux discussions avec sa femme. Mais la vie morne et sans relief ennuie vite la jeune Constance. Son mari le voit et l’autorise à voyager, à quitter cette campagne de temps à autre en automobile pour aller en ville, même à avoir un amant et, pourquoi pas, un bébé. Il serait élevé au manoir et en deviendrait l’héritier. Après tout, n’est-ce pas l’éducation qui compte ?

Après avoir obéi à son mari en testant pour amant Michaelis, un confrère dramaturge superficiel, donc à succès, Connie ne voit pas refaire sa vie avec ce corps de gamin et cet esprit plat, bien qu’il la presse de l’épouser. Elle est en revanche attirée par l’animalité mâle du garde-chasse Mellors, qu’elle rencontre lors d’une de ses promenades en forêt. Il est marié, mais séparé d’une grosse Bertha qui le harcèle et le blesse en ses parties intimes par son « bec » clitoris. Il a fui cinq ans en Inde, où son colonel l’a promu lieutenant. Oliver Mellors se retrouve dans cet entre-deux social du mineur et du bourgeois, il a lu quelques livres mais préfère l’action et la vie à la littérature.

Le toucher des corps produit la tendresse, donc l’attachement. De l’union physique vient naturellement l’union des âmes, d’autant que les deux amants parviennent assez vite à jouir en même temps, ce qui n’est pas si courant, notamment lorsque l’homme ne se préoccupe pas de la femme. Lawrence inflige une leçon de choses à ses contemporains, en même temps qu’une leçon sociale. Les femmes ont pris de l’indépendance durant la Première guerre mondiale, et deviennent des égales. Cela bouleverse les conventions, les mœurs, les couples, l’économie même. « Il semblait à Connie que tous les grands mots avaient perdu leur signification, pour elle et les gens de sa génération : amour, joie, bonheur, foyer, mère, père, mari – tous ces grands mots dynamiques étaient à moitié morts ; jour après jour, ils agonisaient. Le foyer n’était plus qu’un lieu où on habitait ; l’amour, une chose qui avait cessé de faire illusion ; la joie, un mot qui s’appliquait à un bon vieux charleston ; le bonheur, un terme hypocrite, de pure convention, fait pour donner le change ; un père, un jouisseur et un égoïste ; un mari, un homme avec qui on vivait et auquel il fallait toujours remonter le moral. Quant au sexe, le dernier de ces grands mots, c’était un nom de cocktail, une excitation qui vous faisait grimper un temps au rideau avant de vous laisser tomber comme une vieille chaussette ! Usée jusqu’à la corde ! C’était comme si l’étoffe bon marché dont l’époque était tramée s’effilochait par tous les bouts… » p.862 Pléiade.

Connie sort du manoir et de son atmosphère intellectuelle, pour s’immerger dans la nature et baiser nue dans la forêt, à même le sol. Elle retrouve ainsi le rythme naturel, dans le même temps que son mari Clifford se réintéresse à la mine, aux techniques industrielles. Lui est dans la physique de prédation, elle dans la biologie de l’accord. A lui le charbon, à elle les fleurs.

Se sentant enceinte, Connie prétexte un voyage à Venise avec son père et sa sœur pour prendre un amant de papier, un peintre italien ami, et avouer à Clifford sa grossesse. Mais pas question d’élever l’enfant à Wragby ; elle veut divorcer. Clifford lui avait fait promettre de toujours revenir auprès de lui car il a la hantise d’être abandonné, comme un petit garçon. Il ne consent pas au divorce et Connie est obligée de lui avouer que celui qui l’a mise enceinte est le garde-chasse. Ce déclassement en est trop pour Clifford. Il ne veut pas de l’enfant et sa femme lui répugne ; il consentira à divorcer, d’autant que sa femme lui a trouvé, quelques mois auparavant, une infirmière de mineurs qui l’adule et qui prend soin de lui. Mais Mellors n’a pas encore obtenu le divorce et les amants doivent vivre séparés pour qu’il n’y ait aucun obstacle. La société met des bâtons dans les roues de la nature, par conformisme et bêtise. L’auteur laisse ouvert l’avenir : le couple réussira-t-il à vivre heureux ? Auront-ils beaucoup d’enfants comme dans les contes ?

Ce livre n’est pas à « lire d’une seule main », comme on a longtemps pu le dire en société frustrée, mais les deux yeux ouverts. Lawrence, sur la fin de sa vie tuberculeuse, a éreinté sa société britannique, puritaine, hypocrite et menteuse. Surtout les classes moyennes anglaises : elles « sont tenues de mâcher trente fois chaque bouchée, tellement leur boyaux sont étroits, même qu’un petit poids suffirait à les constiper. Il faut voir la mesquinerie abyssale de cette bande de moutards efféminés ! Imbus d’eux-mêmes, morts de trouille à l’idée que les lacets de leurs godasses ne soient pas correctement noués, aussi pourris que du gibier laissé à faisander et ne reconnaissant jamais leurs torts » p.1039. Les humains ne vivront pas heureux tant qu’ils seront contraints par la religion et sa morale, l’industrie et ses dangers pour la santé, les convenances et leurs tabous. Seul l’amour, via le sexe coordonné, fera reverdir les prés labourés par la guerre, et régénérer les mineurs salis par la suie et déjetés par les galeries. Si Clifford a choisi le charbon et la littérature hors sol, Constance a choisi les fleurs et le charnel de baiser sur la terre.

David Herbert Lawrence, L’amant de Lady Chatterley (Lady Chatterley’s Lover), 1928, Folio 1993, 540 pages, €7,60, e-book Kindle €5,49

David Herbert Lawrence, L’Amant de Lady Chatterley et autres romans, Gallimard Pléiade 2024, 1281 pages, €69,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Les romans de D.H. Lawrence déjà chroniqués sur ce blog

Commentaires récents