Du 1er mai à fin juillet 1847, Flaubert a 25 ans et quitte sa jeunesse. Il entreprend avec son ami Du Camp un périple à pied, en bateau, en voiture de trois mois en Anjou, Bretagne et Normandie. Gustave écrit les chapitres impairs et Maxime les chapitres pairs de cette relation de voyage faite pour ne pas être publiée. Car nous sommes dans les derniers mois du règne bourgeois de Louis-Philippe et, comme sous François Hollande, la bienséance et la pudibonderie règnent en maître. Les journaux et les salons sont volontiers « choqués » par toute inconvenance et ostracisent toute idée hors de la ligne, soit anticléricale, soit antiroyaliste. Flaubert, parce qu’il sait ne pas publier, se lâche souvent sur la « bêtise » du goût et sur l’hypocrisie du sexe de ceux qu’il rencontre.

Le voyage en France était à la mode, issu du courant romantique qui revalorisait le peuple des campagne et « l’âme nationale » des paysages et monuments – tout comme les pré-écolos du Larzac ont relancé la mode des randos dans la France profonde dans les années 70. Gustave et Maxime ont sacrifié à ce rite, mais à leur mode, un brin persiffleuse et aristocratique. Ce qui fait la verve de leur récit, au-delà des descriptions d’églises nourries des livres d’histoire potassés avant le départ par nos deux compères.

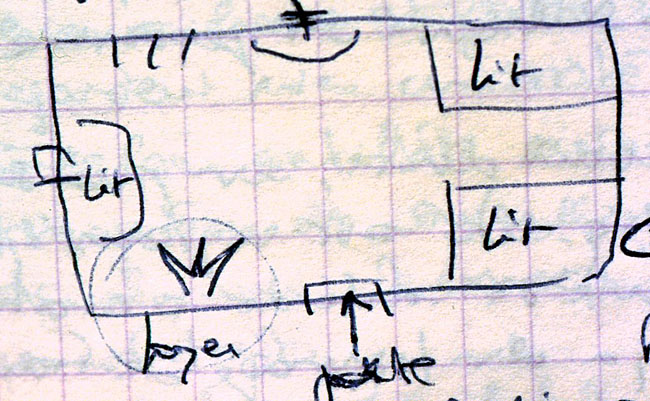

Le voyage commence à Blois, suit la Loire jusqu’à Nantes, explore les côtes sud et nord de la Bretagne, aboutit au Mont Saint-Michel, revient sur Rennes, passe par Dives, Trouville, et se termine à Honfleur. Il aura duré trois mois sur 640 km.

Nous y lisons un Flaubert d’avant le style, un Gustave plus près du ton spontané de sa Correspondance que des affres de ses romans futurs à « rendre » la couleur. Un Flaubert en liberté : de corps, d’esprit, d’écriture. Il se trouve en accord avec le monde, en accord avec l’amitié, en accord avec la langue. « Poitrine nue et la chemise bouffant à l’air, la cravate autour des reins, le sac à l’épaule, blancs de poussière, hâlés par le soleil, avec nos habits déchirés, nos chaussures usées, rapiécées, nous avions une belle allure vagabonde, insolente et pleine d’orgueil » (chap. IX).

Il exprime ses goûts et ses émotions plus que Maxime, le contraste est net entre les chapitres entrelacés. Gustave s’attache à des détails, seuls supports vrais, pour lui, qui permettent de rendre compte de ce qu’il éprouve à l’instant. On pourrait parler « d’impressionnisme » en littérature, tant le réalisme des détails est submergé par l’impression d’ensemble, l’empreinte de l’instant sur l’âme, l’esprit, le cœur et les reins de l’auteur. « Ainsi se passe une journée de voyage ; il n’en faut pas plus pour la remplir : une rivière, des buissons, une belle tête d’enfant, des tombeaux. On savoure la couleur des herbes, on écoute le bruit de l’eau, on contemple les visages, on se promène parmi les pierres usées, on s’accoude sur les tombes ; et le lendemain on rencontre d’autres hommes, d’autres pays, d’autres débris… » (chap. VII).

Il contemple la douceur du paysage de Loire, la fureur de la mer à la pointe du Raz, la grande tristesse du soleil qui se couche au Grand-Bé, l’exubérance du gazon des sentiers et la vivacité des ravenelles qui poussent sur les ruines ; il est rendu « presque furieux » par la sauvagerie exaltante des rochers de Belle-Île et de ses grottes marines. Et des vagues : « Nous les regardions venir. Elles écumaient dans les roches à fleur d’eau, tourbillonnaient dans les creux, sautaient comme des écharpes qui s’envolent, retombaient en cascades et en perles, et dans un long balancement ramenaient à elles leurs grandes nappes vertes » (chap. V).

Il décrit les abattoirs de Quimper, les bordels de Brest, le métier de marchand d’hommes ; il raille volontiers la bêtise d’une peinture, trop édifiante et trop chargée comme celle de l’évêque mort, les fioritures du gothique repeint et enluminé, la lourdeur des montreurs d’ours ou le bavardage narcissique et inconsistant des représentants de commerce ; il ridiculise les théories plus fumeuses les unes que les autres des archéologues du temps sur les alignements de Carnac… Il vilipende la manie sexuelle des conservateurs sur les statues antiques : « je donnerai tout cela de bon cœur et sur l’heure pour savoir le nom, l’âge, la demeure, la profession et la figure du monsieur qui a inventé pour les statues du musée de Nantes des feuilles de vigne en fer-blanc, qui ont l’air d’appareils contre l’onanisme. L’Apollon du Belvédère, le Discobole et un joueur de fifre sont enharnachés de ces honteux caleçons métalliques qui reluisent comme des casseroles. On voit d’ailleurs que c’est un ouvrage médité de longtemps et exécuté avec amour. C’est escalopé sur les bords et enfoncé avec des vis dans les membres des pauvres plâtres, qui s’en sont écaillés de douleur. Par ce temps de bêtises plates qui court au milieu des stupidités normales qui nous encombrent, il est réjouissant de rencontrer au moins une bêtise échevelée, une stupidité gigantesque ! » (chap. III).

Il s’attendrit sur la foi naïve des paysannes, sur le cœur des fidèles, sur le sentiment de communauté des Bretons à l’église ; il médite sur la petite chambre de Chateaubriand à Combourg ; il s’émeut aussi sur les enfants qui se baignent nus sous les remparts de Saint-Malo et se contorsionnent pour enfiler leur chemise, sur le petit guide en guenilles agile sur les rocs du Raz, sur la Vénus en granit de Quinipily « à la sensualité à la fois barbare et raffinée » (chap. VII), sur le jeune garçon chanteur de l’église Sainte-Croix à Quimperlé (« il était robuste et beau » chap. VII) ou sur cette petite fille qui vient livrer des fraises et repart en sautillant avec pour paiement un gros pain.

Il est remué de sensualité par les femmes, servante à qui il demanderait bien autre chose qu’une assiette, femme fièrement embijoutée qui expose sa brocante, hardie gitane de 14 ans au corps cambré.

Par tout son être, Gustave Flaubert participe à la vitalité universelle. Il boit le paysage, analyse les œuvres humaines, a de l’empathie pour les êtres simples, des élans pour la joyeuse santé du féminin et de l’enfance.

Plus qu’un récit de voyage, c’est déjà une œuvre en germe, intéressante à lire. Nous y trouvons certes le pittoresque des monuments et paysages d’avant l’industrialisation (à comparer avec aujourd’hui), mais aussi l’expression d’une sensibilité cosmique qui ne peut que remuer.

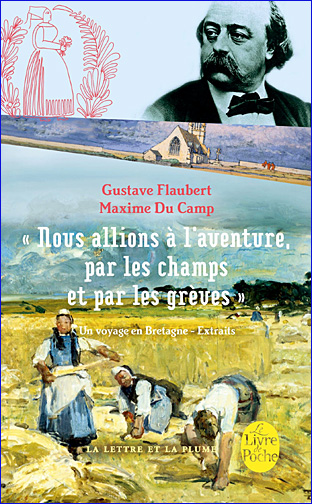

Gustave Flaubert et Maxime Du Camp, Par les champs et par les grèves, 1847, publié 1885, Livre de poche 2012, 288 pages, €6.10

Format Kindle, €5.99

Gustave Flaubert et Maxime Du Camp, Par les champs et par les grèves (texte complet), éditions La part commune 2010, 480 pages, €19.00

Gustave Flaubert, Œuvres complètes tome 2 – 1845-1851, Gallimard Pléiade 2013, 1680 pages, €72.00

Gustave Flaubert sur ce blog

Commentaires récents