Une comédie policière dans la période Londres du réalisateur. C’est léger, loufoque, pas très réussi. Le thème reprend Jack l’Éventreur et la théorie selon laquelle le tueur serait quelqu’un de la haute société. Il joue avec la naïveté féminine et avec l’ambition américaine sans entraves pour faire avancer l’enquête. Car Sondra Pransky (Scarlett Johansson) est étudiante en journalisme.

Lors de vacances à Londres, où elle vit en colocation avec deux consœurs, elle est invitée par l’une d’elle à un spectacle de magie pour gosses donné par Sid Waterman (Woody Allen). Il a choisi pour nom de scène « The Great Splendini », selon l’enflure commerciale yankee. Il parle trop et complimente lourdement chacun, selon la tactique commerciale yankee. Il masque ses bafouillements et ses maladresses sous une illusion sociale, selon la pratique commerciale yankee. En bref, il caricature les Américains exprès devant le public européen. Cela fait rire – un peu lourdement.

Sondra est appelée sur scène par hasard pour être « dématérialisée » dans une sorte d’armoire intérieurement tapissée de rayures verticales. Le tour est basique et sans intérêt, sauf de surprise. Et surprise il y a lorsqu’elle rencontre dans la boite un célèbre journaliste récemment décédé, Joe Strombell (Ian McShane) sous la forme d’un fantôme. Il lui révèle un scoop, qu’il a appris d’une femme sur la barque des morts, la secrétaire même du tueur qu’elle soupçonne de l’avoir empoisonnée parce qu’elle approchait de trop près la vérité. Excité et professionnel, il s’est échappé du voyage vers l’au-delà pour un moment, afin de livrer l’info à une journaliste. Le scoop est la probable identité du « tueur aux tarots », un assassin de putes aux cheveux courts et noirs qui ressemble à sa mère morte, et qui fait la une des journaux à Londres. Il s’agirait de Peter Lyman (Hugh Jackman), un jeune et riche aristocrate anglais voué à la politique, habitant un manoir de quatre cents ans d’existence.

Sondra, désorientée et novice (elle n’est journaliste que de son bulletin d’université) décide de mener son enquête et convainc Sid de lui prêter main forte. C’est l’alliance de la carpe et du lapin, de la niaise et du bafouilleur. Mais ça avance, cahin-caha. Sondra est courte et dodue, mais bien roulée. Quoi de mieux que de se mettre en maillot moulant une pièce (ce burkini des chrétiens puritains) pour s’offrir aux regards du bellâtre grand, musclé et velu, dans la piscine du club où il nage régulièrement ? Il suffira, dit Sid, qu’elle fasse semblant de se noyer pour que le héros la sauve et fasse sa connaissance. Ce qui est fait et réussi, non sans quelques blagues douteuses de Woody Allen du style « quand j’ai entendu au secours, je suis monté à la chambre avant d’accourir voir ce qui se passait ».

Mais tout va bien, c’est le coup de foudre de Peter pour Sondra, la femelle exotique américaine (malheureusement affublée de lunettes). Il l’invite tout de gob à une party que son père offre dans le manoir familial, véritable château entouré d’un grand parc. Là, il fait la visite à la fille et à son « père », qui se sont présentés sous un faux nom et une fausse parenté. Le clou est la salle sécurisée où il conserve sa collection d’instruments de musique précieux, dont un violon Stradivarius. C’est là probablement qu’il cache aussi ses secrets. Sondra couche avec lui dès le premier soir, les Américaines (il y a vingt ans), n’étaient pas prudes. Mais elle n’apprend rien, sinon que le beau gosse est un coup au lit, et elle en tombe amoureuse.

Hommage au journalisme d’investigation, le fantôme insiste ; il revient plusieurs fois sur terre titiller Sondra, et même Sid qui le voit aussi, afin qu’ils activent les recherches. Il livre même le code de la chambre forte, que Sid parvient à grand peine à mémoriser, toujours brouillon et foutraque, au point de l’avoir noté mais de l’avoir oublié dans un veston envoyé au teinturier. Par un procédé mnémotechnique, et en se trompant plusieurs fois, il parvient quand même à retrouver la suite de chiffres et, lors d’une soirée, pénètre dans l’endroit, d’où il ressort sans rien avoir trouvé. Sondra fera de même et et découvrira un jeux de tarots planqué sous un cornet à piston. C’est dans un sac de Peter que Sid va trouver une enveloppe vide sur laquelle est noté le prénom Betty. Or il se trouve que toutes les putes aux cheveux noirs et courts découvertes assassinées s’appellent Elisabeth ou Lisbeth, donc Betty, comme sa mère. Et qu’à chaque fois que Peter dit s’absenter pour une réunion, une pute passe de vie à trépas. Sauf que ce faisceau d’indices, comme on dit à la crim, surtout avec l’intervention du « fantôme », ne suffit pas à déclencher une enquête officielle, ni de la police, ni des journalistes. Il faut des preuves tangibles.

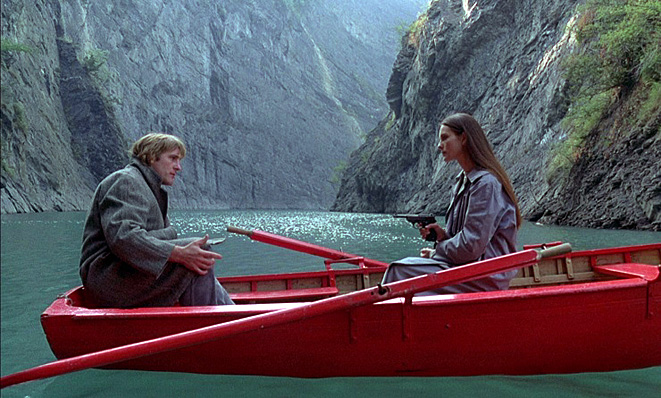

Sondra joue donc la chèvre ; elle avoue à Peter qu’elle lui a menti et que Sondra est son vrai nom. Peter, sans se démonter, lui dit que lui aussi a menti, il n’était pas à une soirée le jour où la dernière pute a été trucidée, mais à un rendez-vous d’affaires confidentiel avec des investisseurs saoudiens. Allez donc le prouver… Comme il sent le vent du boulet, il veut faire subir à Sondra le sort de son ex-secrétaire. Pour cela, rien de mieux qu’une promenade sur le lac, d’où il la flanquera à l’eau, puisqu’elle ne sait pas nager. Il préviendra alors les secours, éperdu et désolé, et tout sera réglé.

Sauf qu’évidemment, rien ne se passe comme prévu.

Ce film est un peu bête au premier degré, la vraisemblance n’étant pas de mise, d’autant que Sondra et Sid parlent beaucoup trop – à l’américaine. Mais il y a un second degré que l’on peut apprécier.

Au fond, démontre Woody Allen, tout est illusion : l’apparence sociale, dévoilée par le journalisme d’investigation ; la propension à tuer du narcissisme primaire, prolongement de celui de la mère pour l’enfant ; les tours de magie, qui sont de la manipulation ; le cinéma même, qui crée une réalité fictive. Dans toutes ces illusions, il faut savoir nager. En pessimiste profond, caractéristique juive selon lui, Woody Allen voit dans le cinéma le moyen d’échapper au réel de l’existence, cruel et vide de sens. Il déclare à une bourgeoise affidée au christianisme que lui s’est converti au narcissisme. C’est se prendre soi comme objet d’amour, puisque la mort est au bout de la vie (Woody Allen est athée).

La mort, d’ailleurs, est exorcisée dans le film sous la forme d’un être à capuche muni d’une faux et qui ne dit pas un mot, raide comme le destin. Le moment de la mort n’est pas montré à l’écran, ni celle du journaliste, ni celle de la dernière pute, ni celle du maladroit. Le film commence sur un enterrement et se termine par un accident mortel. Le cinéma comme exorcisme.

DVD Scoop, Woody Allen, 2006, avec Woody Allen, Christopher Fulford, Geoff Bell, Hugh Jackman, Nigel Lindsay, Scarlett Johansson, anglais, français, TF1 Studio 2011, anglais, français, 1h32, €14,99, Blu-ray anglais, français, €11,59

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents