Nous sommes en 1839, Edgar Allan Poe publie sa nouvelle, d’où est tirée le film. C’est dire l’état de l’Union, un pays encore sauvage, peu industrialisé, soumis à la bigoterie superstitieuse des Pères pèlerins du Mayflower en 1620 : les Puritains. Dix ans plus tard, avec mille autres pèlerins, l’avocat John Winthrop fonde la ville de Boston, lieu du drame Usher. La « croyance » en la « malédiction » familiale agit comme un « péché originel » (tous termes bibliques), suscitant l’hypocondrie, la dépression, la mort lente. L’histoire remue les sentiments de peur, de culpabilité, de prédestination.

Si l’histoire a été inspirée d’un fait divers à la maison Usher de Boston, détruite en 1830, où l’on a trouvé les corps d’un marin et d’une jeune femme emmurés dans le cellier par le mari, l’écrivain Poe en 1839 comme le réalisateur Corman en 1959 – 120 ans plus tard – la rendent universelle. C’est une vision du roman gothique déjà post-romantique et presque psychanalytique de l’esprit humain. S’y confrontent le rationnel et l’irrationnel, l’exploration des peurs ancestrales et la critique sociale, le sentimental et le macabre, le naturel et le surnaturel. On se moque des Lumières, on a peur de l’inconnu, de l’étranger… comme Trump, ce remugle qui sourd des profondeurs yankees.

Roderick (Vincent Price) et Madeline Usher (Myrna Fahey, 26 ans au tournage) sont jumeaux. Philip Winthrop (Mark Damon, 26 ans lui aussi), qui a vu Madeline à Boston pleine de vie et de joie, s’est fiancé avec elle. Mais, dans la maison de famille où des générations d’Usher se sont succédées, toutes criminelles, déviantes et maléfiques, Roderick le sensible, peintre halluciné, « croit » que sa sœur et lui sont atteints d’une tare congénitale, voire deviennent lentement abhumains. D’où sa misanthropie, sa dépression, son hypersensibilité des sens, son hypocondrie qui voit la maladie le ronger, sans savoir laquelle. Tout le contraire de ce que les Puritains fondateurs de Boston prônaient, une alliance communautaire et avec Dieu. Notez que Philip porte le même nom que l’avocat fondateur de Boston, convaincu que la vie en communauté était la seule façon d’être humain. En s’isolant, Roderick et sa sœur se mettent à l’écart de leurs frères et sœurs chrétiens et de Dieu ; ils sont condamnés au Mal et à la stérilité. Par mimétisme de jumeau (sans grimper aux rideaux de l’inceste, comme certains en ont émis l’hypothèse), Madeline réagit comme Roderick : elle se ronge, dépérit ; son frère-pareil déteint sur elle. Est-ce la maison qui reflète l’âme de Roderick ou l’âme de Roderick qui laisse la maison se ruiner ? Éternelle question du « to be, or not to be » du prince Hamlet dans Shakespeare, dilemme de choisir la douleur de vivre ou de mourir.

Philip, robuste jeune homme sain de corps et d’esprit, arrive à cheval visiter les Usher. Tout le paysage alentour se meurt, la terre stérile, les arbres secs, le lac sombre, la brume épaisse qui monte des eaux, la maison qui se délabre. Et Roderick qui refuse toute visite, avant de céder, contraint et forcé par Philip. Et Madeline, anémique, asthénique, qui ne revit qu’en songeant à l’amour (plus qu’au désir). Philip, qui est la vie, la vitalité, l’élan, va dès lors combattre Roderick, qui est la mort, l’abandon, l’entropie. Qui de Dieu ou du Diable va gagner ? Même la maison semble en vouloir au fiancé, cherchant à le tuer par la chute d’un lustre sur sa tête, l’écroulement d’une balustrade sous sa main, une bûche qui jaillit de la cheminée pour le brûler. Mais Philip est déterminé à enlever Madeline dès le lendemain pour l’arracher à cet univers putride.

C’est compter sans son jumeau, Roderick, qui la fait entrer en catalepsie en lui contant ses inepties. Philip la croit morte et, de fait, elle est mise en cercueil, puis en entreposée dans la cave, où sont tous les Usher depuis trois générations. Sauf qu’elle a été enterrée vivante et gratte le cercueil de ses ongles jusqu’au sang. Son fiancé, qui ne veut pas croire à sa mort, finit par se douter que Roderick ment sur l’état de sa sœur, pour conforter la prédestination génétique et morale qu’il croit irrémédiable. Le domestique Bristol (Harry Ellerbe), au service de la famille depuis soixante ans (ayant commencé à l’âge de 10 ans) l’avoue à demi-mot. Aussitôt Philip, qui s’apprêtait à partir, délaisse veste et manteau pour se ruer en chemise dans le caveau sous la maison, où il découvre, dans une pièce masquée, un cercueil ouvert contenant des traces de sang. Madeline a réussi à se dégager des chaînes mises par son frère et à s’enfuir comme une morte-vivante.

Mais elle est devenue folle – on le serait à moins. Subjuguée par son jumeau, isolée de son fiancé qui aurait pu la faire émerger des brumes de l’irrationnel, elle a perdu toute raison. Les yeux fixes, agrandis par l’horreur, elle remonte dans le salon par un passage secret et se rue sur son frère pour l’entraîner dans la mort qu’il a voulu lui donner. Ses forces décuplées par la levée de tous les tabous raisonnables, elle l’étrangle tandis que la maison s’écroule, la fissure qui menaçait depuis longtemps le mur porteur s’étant agrandie. Le sol, trop près du lac, est instable, comme si l’eau noire voulait engloutir la demeure et les humains qui avaient osé le défier. La géologie du Massachussetts est volcanique, parsemée de marécages paléozoïques de charbon et de lacs glaciaires. Les murs en bois de la maison Usher s’enflamment, de par les feux des cheminées et la volonté du Diable, et seul Philip réussit à en réchapper, en chemise blanche comme un ange de Dieu ou un pur, lui qui était venu combattre le mal et apporter ici la vie.

Un film robuste, servi par des acteurs puissants et un décor gothique. Une méditation sur la superstition américaine, le laisser-aller asthénique et la mort – ou le choix de vivre.

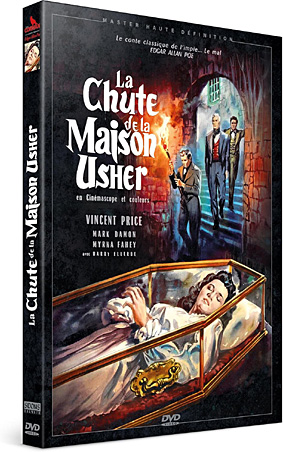

DVD La Chute de la Maison Usher (The Fall of the House of Usher), Roger Corman, 1960, avec Eleanor LeFaber, Harry Ellerbe, Mark Damon, Myrna Fahey, Vincent Price, Sidonis Calysta 2024, 1h19, €9,58

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Les autres films gothiques de Roger Corman chroniqués sur ce blog

bible

bible

Commentaires récents